Catégorie : Histoire / Archéologie

-

Monts d’Olmes, 80 ans de ski en Pyrénées Cathares

La station des Monts d’Olmes née lors de l’hiver 1967-1968. Elle résulte d’une trajectoire originale où juste après le Second conflit mondial, des passionnés locaux de ski se sont lancés à l’assaut des champs de neige de la montagne de Tabe, avant de projeter d’y créer leur station.

-

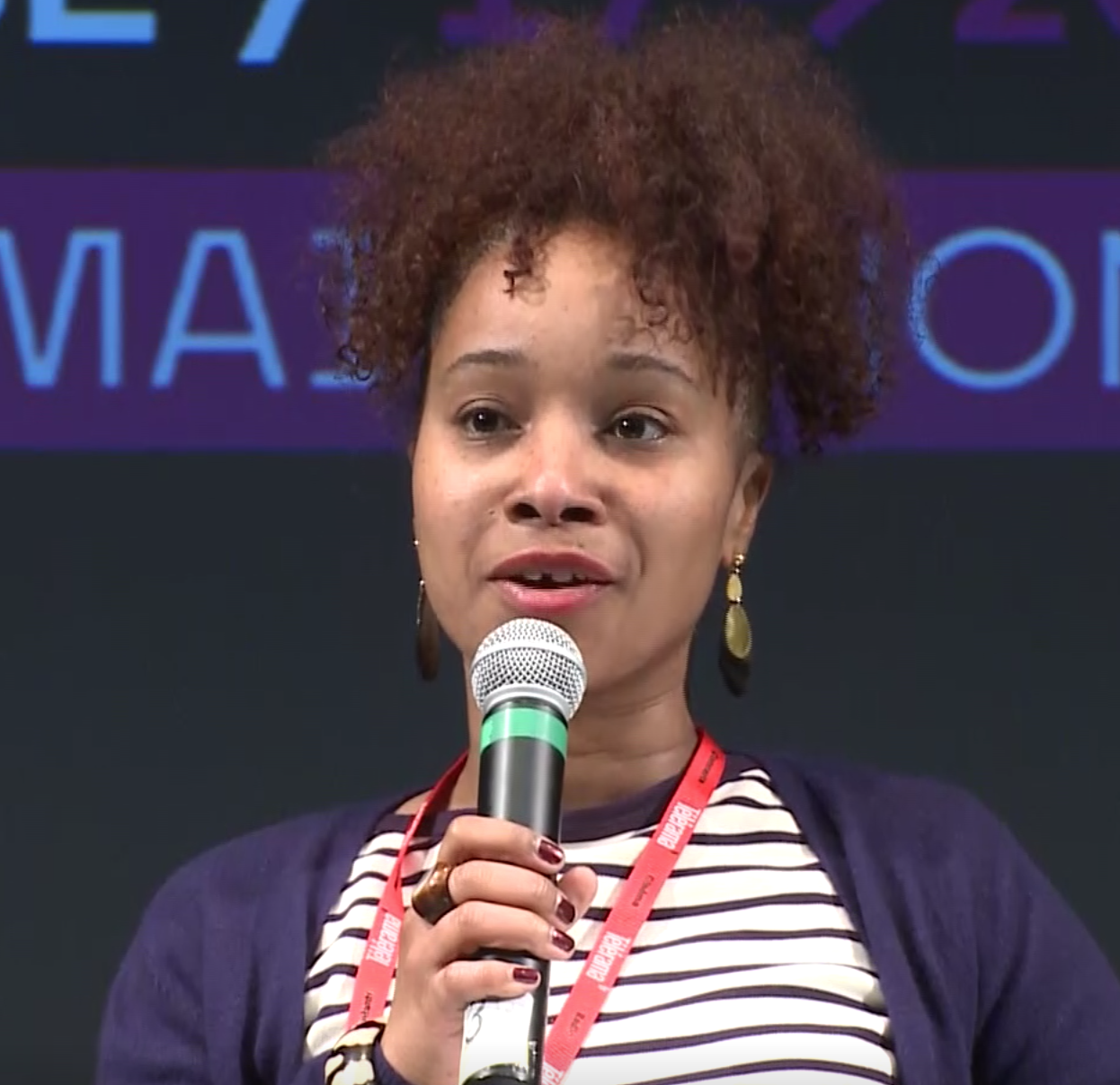

Esclaves, afro-fémisnistes : comment inscrire les dominé.e.s, subalternes, sans voix et sans pouvoir au centre du récit historique ? / Silyane LARCHER

Les grands récits historiques de l’égalité, comme ceux des prises de pouvoir se font généralement sans les acteurs eux-mêmes.

-

Emmanuelle Perez Tisserant / O Delà du Labo #10

California Dreamin’ avec Emmanuelle Perez-Tisserant, maitresse de conférences en histoire au laboratoire FRAMESPA

-

1st Virtual Conference for Women Archaeologists and Paleontologists.

Cet événement scientifique a été l’occasion de donner plus de visibilité aux jeunes chercheuses, ainsi que de tisser des liens entre l’archéologie et la paléontologie, de partager des savoirs, des approches et d’initier des discussions.

-

L’année 68 des femmes : 1968, de grands soirs en petits matins. Nouvelles explorations de l’événement / LUDIVINE BANTIGNY

1968 était la première année du monde

-

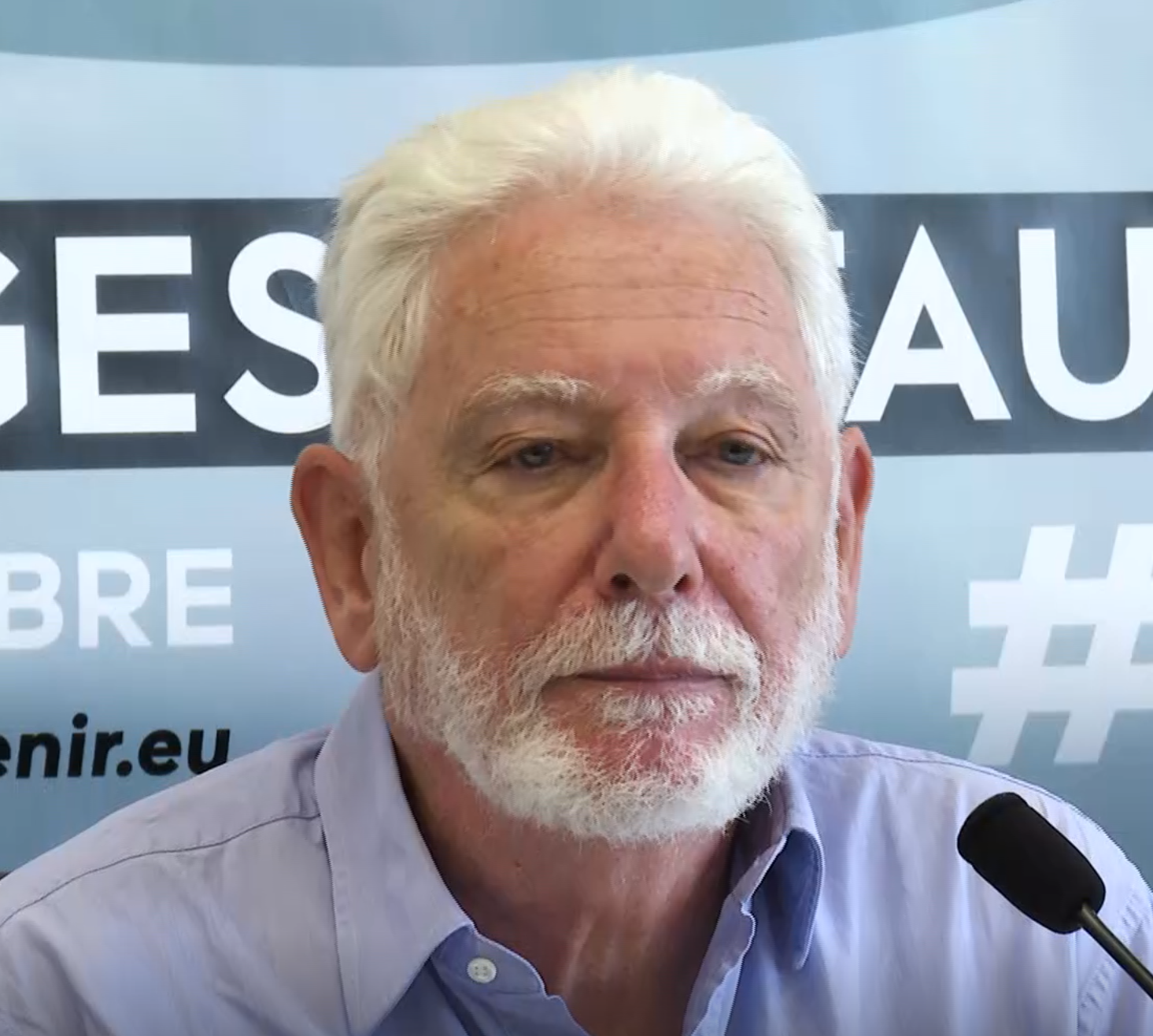

Le laboratoire TRACES

Dans le cadre de la Fête de la Science 2020, Nicolas Valdeyron, directeur du laboratoire TRACES, ouvre les portes de son unité pour en faire découvrir toutes les richesses.

-

Naissance et affirmation du groupe Airbus (1960-1980)

Ce colloque entend contribuer à une meilleure compréhension des enjeux pluriels liés au développement du projet Airbus.