Étiquette : neurosciences

-

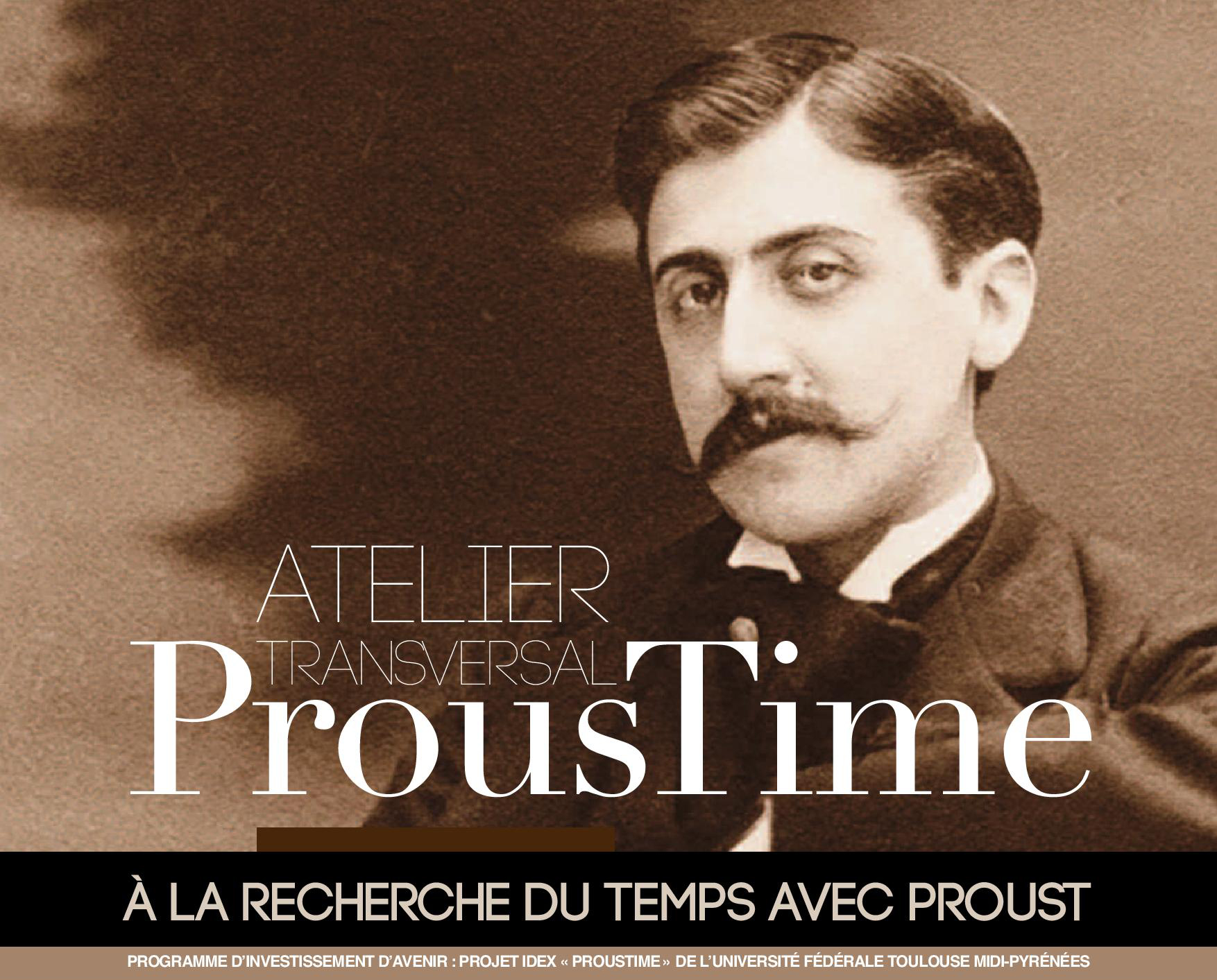

ProusTime : à la recherche du temps avec Proust

Le projet de recherche transdisciplinaire ProusTime vise à penser le temps avec Marcel Proust, des sciences humaines aux sciences exactes en passant par les arts et réunit une douzaine de chercheurs toulousains de domaines très éloignés

-

Jacques Lordat ou la naissance de la neuropsycholinguistique cognitive / Jean-Luc Nespoulous

Jacques Lordat (1773-1870) a fait une exceptionnelle carrière, d’une cinquantaine d’années, à la Faculté de Médecine de Montpellier, dont il fut un temps Doyen.