Étiquette : préhistoire

-

Roquemissou – Plongée dans la Préhistoire du Causse

Cette ressource multimédia prolonge l’exposition Roquemissou – Plongée dans la Préhistoire du Causse qui a été présentée au sein de l’espace archéologique départemental de Montrozier entre 2020 et 2023. Elle propose une synthèse sur les fouilles conduites depuis 2012 sur ce site archéologique d’intérêt majeur à l’échelle nationale.

-

Voyage en préhistoire /ON « R » #5

En Afrique et désormais dans le sud de la France, l’archéologue et préhistorien François Bon cherche à comprendre comment nos ancêtres ont fini par s’imposer sur le terrain de l’humanité.

-

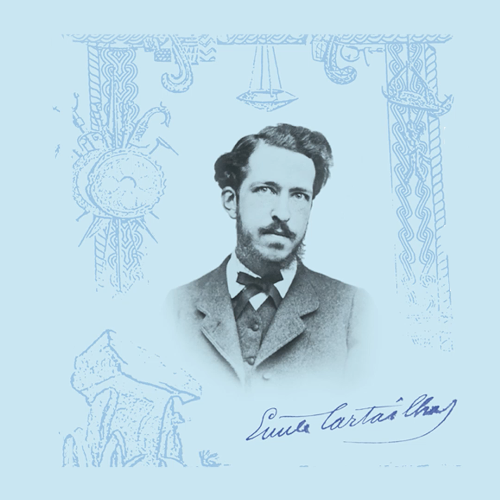

La passion de la préhistoire : l’incroyable destin d’Emile Cartailhac (1845-1921)

Ce film revient sur des aspects originaux de la carrière de l’archéologue Emile Cartailhac.

-

Autour des statues-menhirs des monts Lacaune et du Ségala Tarnais

Dans « AUTOUR DES STATUES-MENHIRS DES MONTS LACAUNE ET DU SÉGALA TARNAIS », Christian Servelle (Archéologue et géologue à la DRAC Midi-Pyrénées) nous fait découvrir le mystère des statues menhirs et nous donne des clés pour la lecture de ces dernières.

-

Lames de pierre polie

Dans « LAMES DE PIERRE POLIE » , Christian Servelle nous explique les différentes étapes de façonnage des lames de pierre, les usages, mais nous présente aussi deux sites majeurs d’extraction de la matière première…

-

La perte du Cros, une occupation humaine du mésolithique à l’âge du bronze

« LA PERTE DU CROS, une occupation humaine du mésolithique à l’Âge du bronze » s’intéresse aux fouilles menées par Karim Gernigon (DRAC Midi-Pyrénées) et Pierrick Fouéré à la Perte du Cros dans le Lot.

-

Derniers chasseurs-cueilleurs et premiers paysans : La fin de la préhistoire en Europe

Le projet « Derniers chasseurs-cueilleurs et premiers paysans : la fin de la Préhistoire en Europe » propose une ouverture inédite à ce jour sur un moment crucial mais souvent mal connu de l’histoire des populations européennes : la fin de la Préhistoire.