(Auteurs du billet : E. Regagnon, C. Calastrenc, Th. Sagory)

Nous avons collaboré à la campagne de fouille et de prospection dirigée par Anne Benoist du laboratoire Archéorient de la MOM sur le site de l’oasis de Masafi dans l’émirats de Fujairah (Emirats Arabes Unis). Ce chantier s’inscrit dans le cadre du programme de recherches mené par la mission archéologique française aux Emirats Arabes Unis (sous la direction de Sophie Méry, du laboratoire ArScan à Nanterre) financée par le Ministère des Affaires Étrangères.

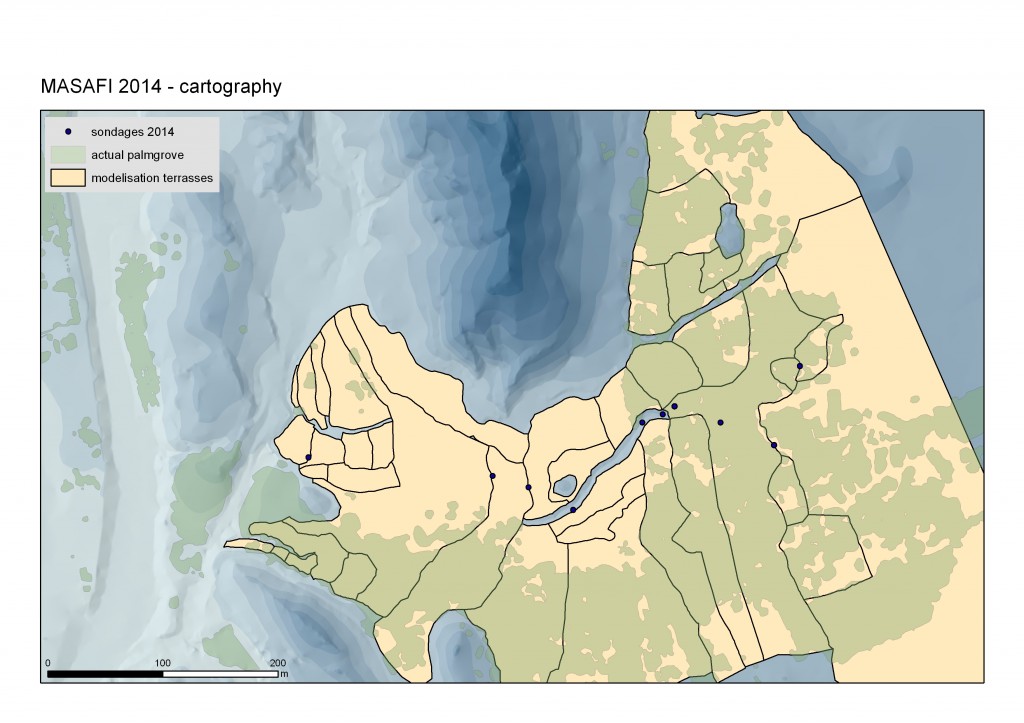

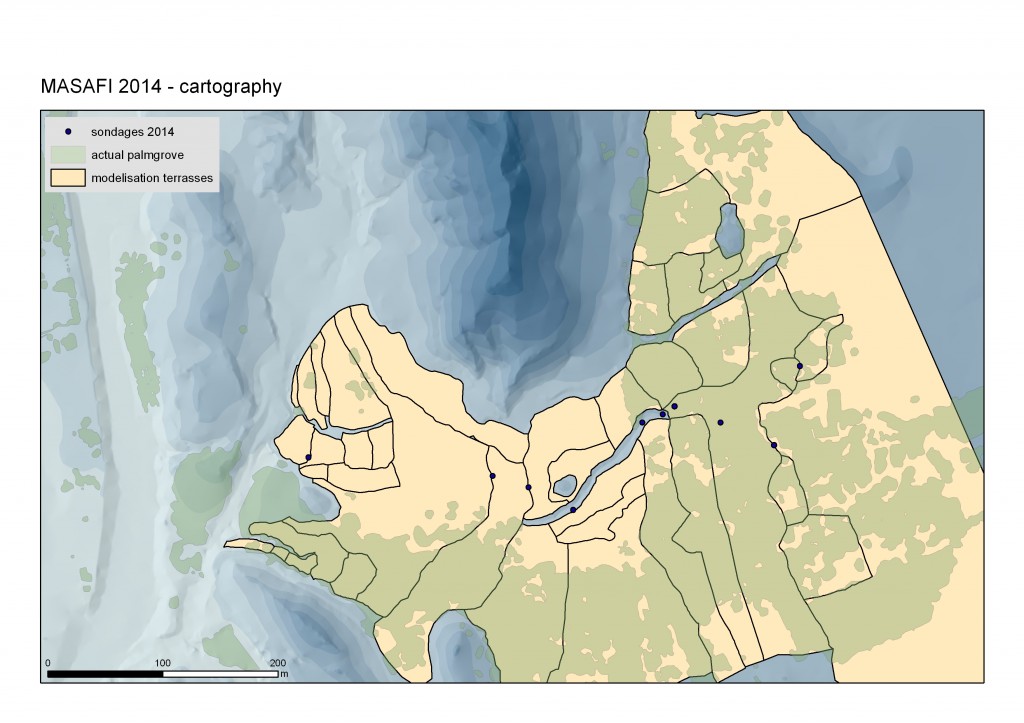

Cette collaboration a porté sur la réalisation de la topographie de la partie centrale du site (42 hectares couverts) et a pour principal objectif de donner à voir la structuration en terrasse de la palmeraie de Masafi. Ce travail, réalisé par Emmanuelle Regagnon d’Archéorient de la MOM, par Carine Calastrenc de l’équipe Terrae du laboratoire TRACES et par Thomas Sagory (photo cervoliste), a nécessité l’emploi de plusieurs méthodes : le relevé au DGPS, la station totale, la photo aérienne par cerf-volant et la photogrammétrie.

Une partie du programme de recherches de la mission archéologique française aux EAU, (dir. par sophie Méry, ArScan, Nanterre), est consacrée à l’étude de l’oasis de Masafi dans l’émirat de Fujaïrah. Bénéficiant d’importantes sources d’eau souterraines et située au carrefour de plusieurs voies de communications, l’oasis est également en bordure d’une région riche en cuivre, ce qui en fît une zone propice à une implantation durable, dès les périodes anciennes.

-

Localisation du site de Masafi (Fond carto. Google-Map)

Les campagnes menées à Masafi depuis 2007, sous la direction de Anne Benoist, CNRS Archéorient – Lyon, ont effectivement permis de mettre au jour des sites d’habitat datant pour les plus anciens de la fin de l’âge du Bronze, qui démontrent une occupation pensée du territoire (Benoist, 2013). Un des volets importants de la valorisation de ce territoire passe par l’exploitation des ressources en eau pour l’agriculture.

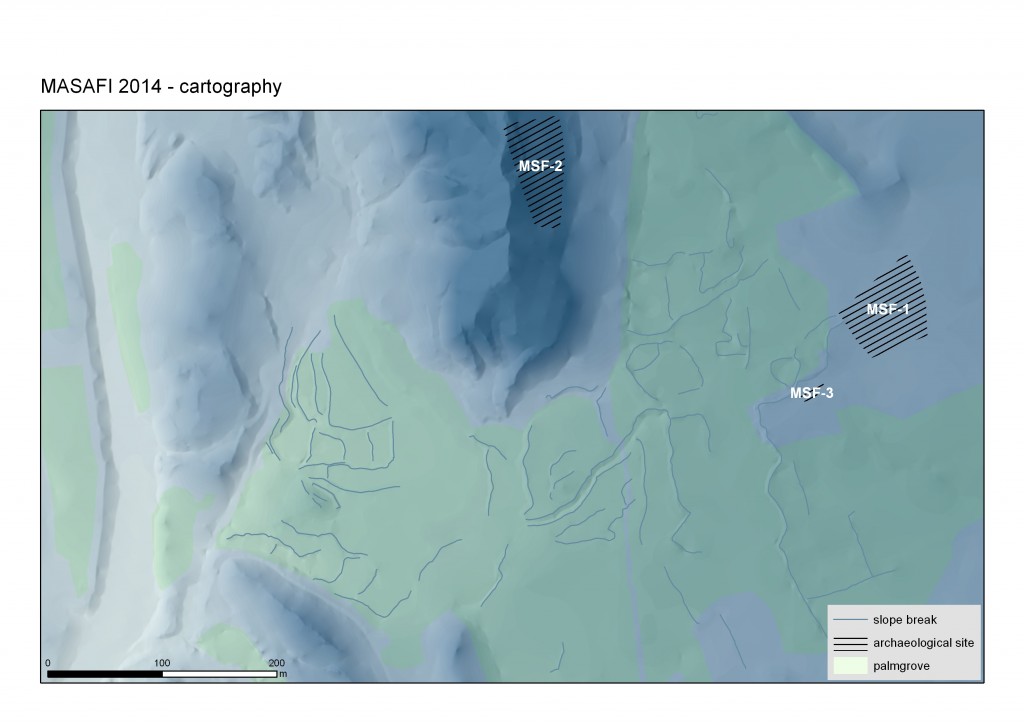

Cette question fait l’objet de travaux ciblés, réalisés par Louise Purdue (CEPAM – CNRS) et Julien Charbonnier (Durham University), qui cherchent à circonscrire l’emprise des cultures au cours des différentes périodes et à identifier les systèmes d’irrigation qui ont pu y être développés. Ces recherches sont menées en concomitance avec des opérations de fouille et de prospection, illustrées par des photos aériennes réalisées au cerf-volant par Thomas Sagory (ministère de la culture/du ciel)

Masafi – Fujairah – United Arab Emirates (Photo : Th. Sagory)

Cette problématique de recherche à l’échelle d’un territoire se prête particulièrement bien à une structuration sous SIG, aussi bien dans un but de conservation des données mais que pour le potentiel d’exploration et d’affichage de celles-ci qu’offrent les outils SIG (Barge Régagnon, 2013). C’est pourquoi des nouveaux membres (Carine Calastrenc Traces-CNRS et Emmanuelle Régagnon, CNRS-Archéorient) se sont ajoutés à la campagne de cette année, afin de jeter les premières bases du système spatial d’information de Masafi.

La première tâche en matière d’acquisition de donnée de terrain passait par la réalisation d’un MNT montrant le contexte topographique de l’oasis ; à l’échelle de la région (contexte zone de montagne/wadi principaux) le SRTM était suffisant.

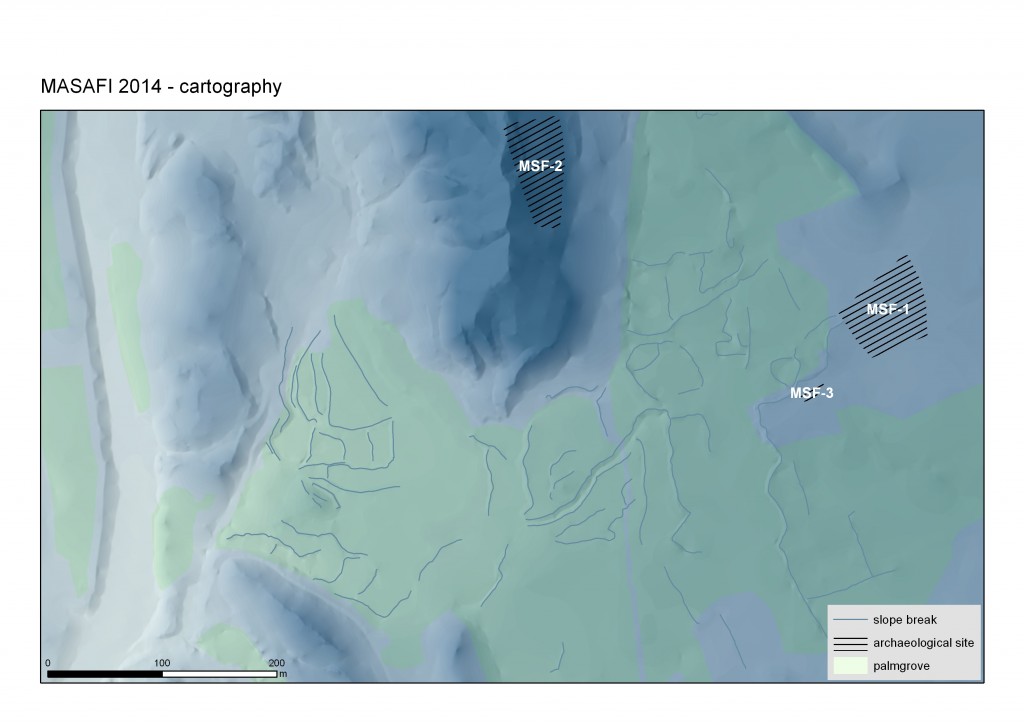

A l’échelle de l’ensemble de la palmeraie, il fallait garder l’aspect topographique au sens strict du terme (description du lieu) mais intégré dans la problématique de recherche ; ainsi certains phénomènes devaient être mis en évidence, tels les incisions de terrain dues au passage de l’eau, ou le profil étagé de la palmeraie. Le MNT devait être également valide à une échelle plus fine encore, afin de placer les différents chantiers de fouille dans leur contexte immédiat.

Même pour un territoire supérieur à 40 hectares, l’acquisition d’un MNT est en général rapide lorsqu’elle est réalisée au GPS. Mais c’est sans compter sans les palmiers de l’oasis qui, malgré leur feuillage clairsemé forment un écran empêchant le captage des signaux satellites par notre antenne.

Palmeraie de Masafi (Photo : C. Calastrenc)

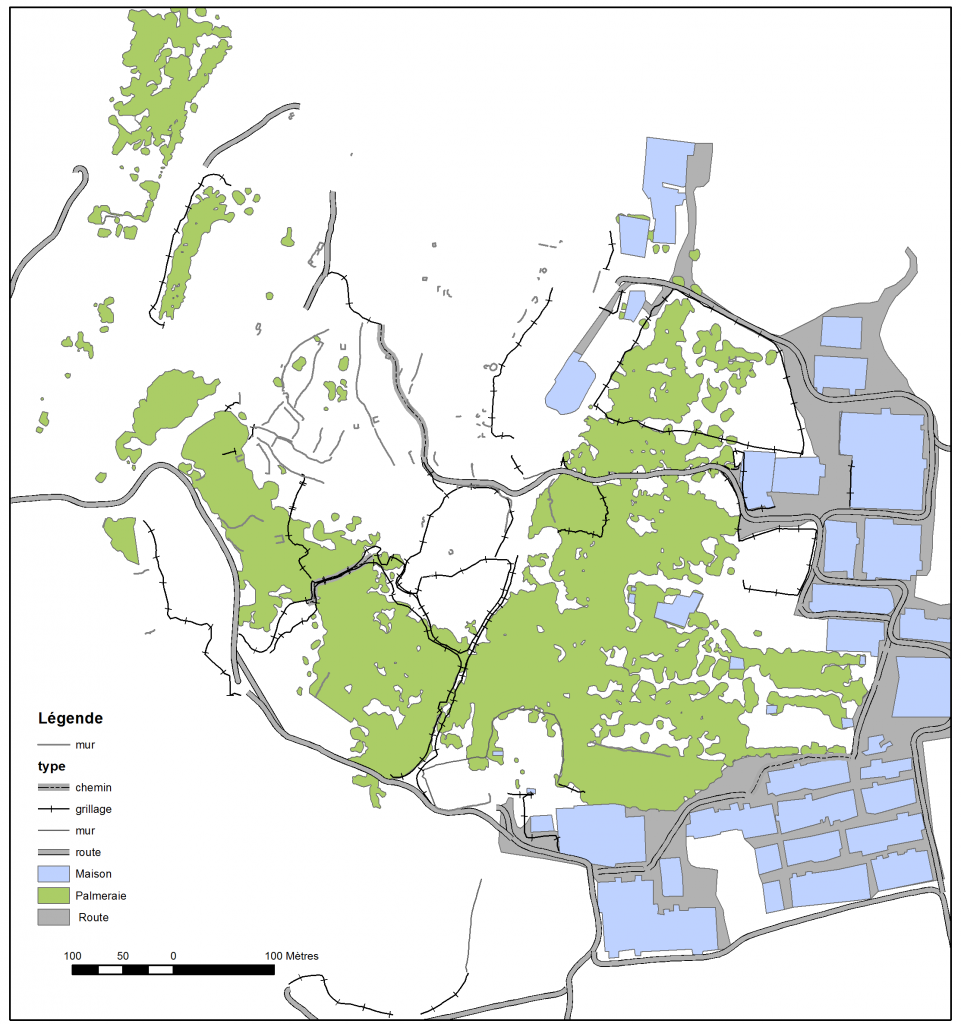

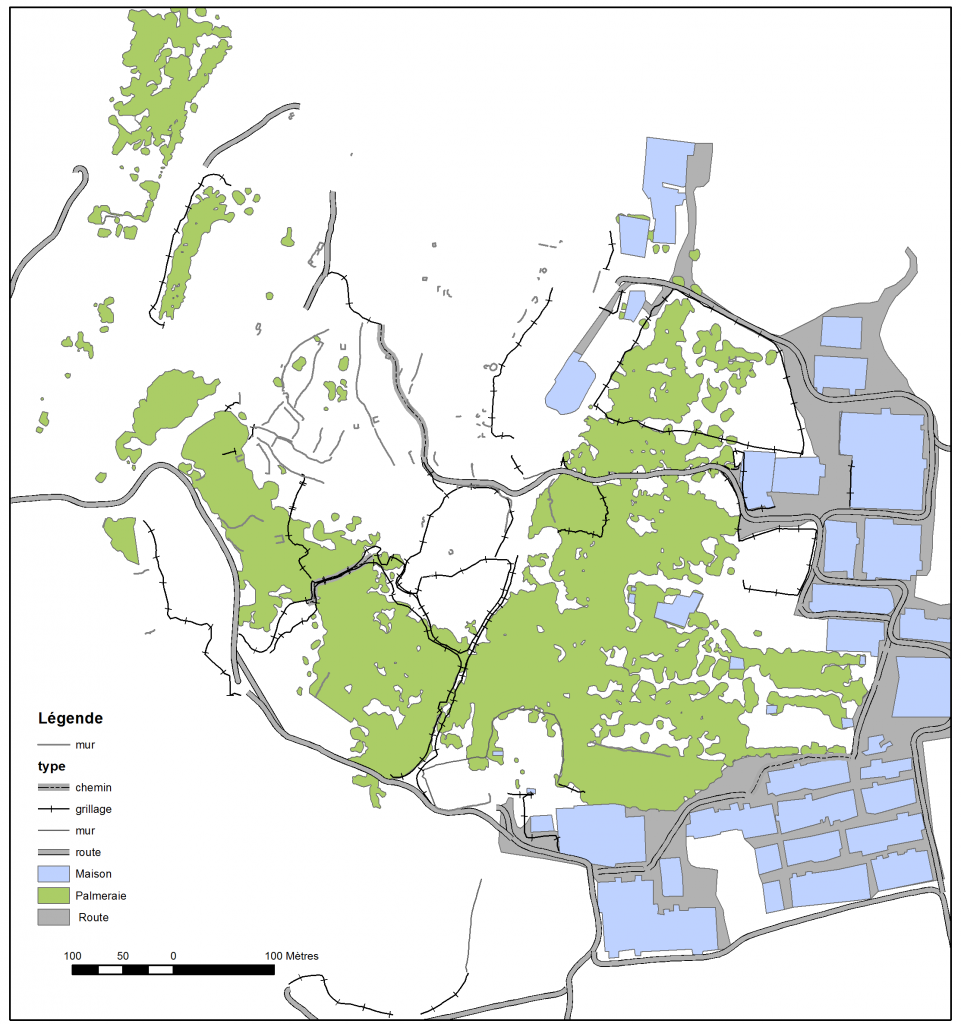

La réalisation du relevé a été possible en combinant les trois méthodes dont nous disposions sur place, à savoir le GPS différentiel, la station totale et la photogrammétrie. Le GPS fournissait une couverture fiable dans les zones dégagées (mesures sub centimétriques). Il permettait également un relevé classé par types de caractéristiques (routes, limites de parcelles, calages des sondages…), qui, s’il était moins précis, permettait d’illustrer en plan la physionomie actuelle de la palmeraie. Enfin, le dictionnaire d’attributs permettait le relevé d’autres éléments plus ciblés pour un travail à une autre échelle (point alti de fouilles par exemple)

Masafi (E. Regargnon, C. Calastrenc, T. Sagory)

La station totale permettait d’obtenir des mesures précises sous la végétation, malgré une acquisition plus lente. Etablie selon un rayonnement depuis chaque station, la distribution des points formaient une grille relativement serrée permettant d’établir le transect de de la palmeraie por L. Purdue et J. Charbonnier, mais aussi, en espaçant chaque point, pour fournir une grille plus large (20m) pour un MNT de l’ensemble de l’oasis.

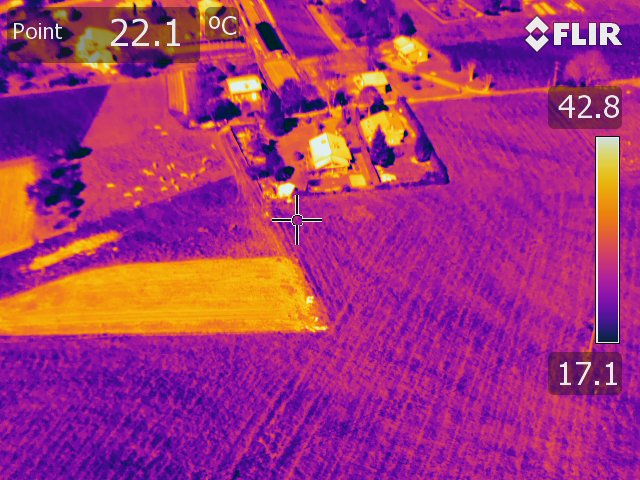

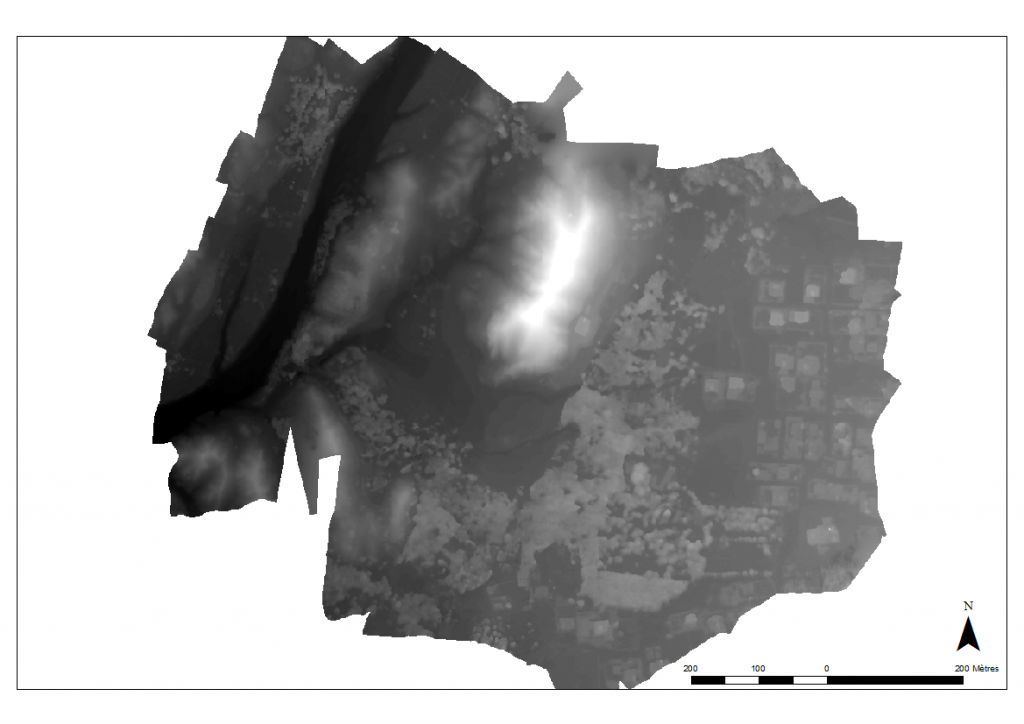

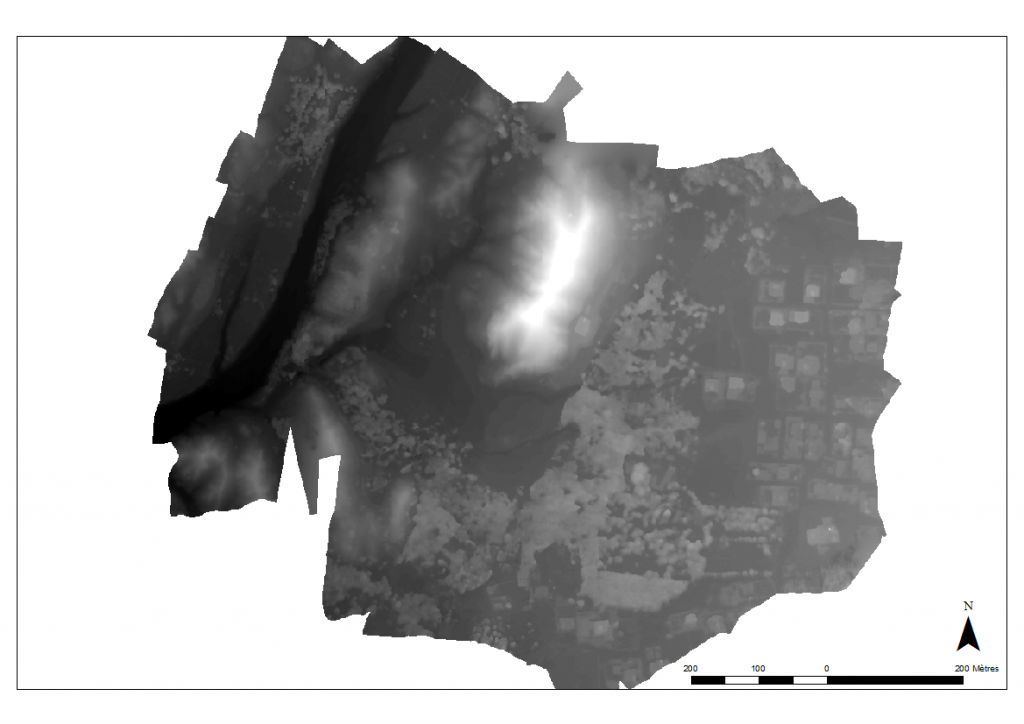

L’acquisition plus lente à la station totale a pu être rattrapée par le gain de temps pris sur les parties moins cruciales du MNT (village moderne), ou en bordure de la zone à renseigner. En effet, l’intégralité de la palmeraie a été couverte en photos par cerf-volant, donnant ainsi une image à haute résolution de l’ensemble. Leur traitement photogrammétrique a permis non seulement d’en générer une orthophoto géométriquement fiable, mais également un MNS de 60 hectares, dont les valeurs pouvaient atteindre une exactitude supérieure à 6 cm. La récupération de valeurs d’altitudes devenait ainsi possible à partir des photos aériennes. Le MNS s’est avéré précieux également pour documenter un wadi au profil abrupte : le tracé de la rupture a été relevé au GPS, et les valeurs d’altitudes récupérées depuis le modèle photogrammétrique.

MNS – Site de Masafi (Thomas Sagory)

Ainsi, un MNT de 42 hectares a pu être réalisé lors de cette première campagne, dans un délai de 3 semaines. Malgré les contraintes de terrain et la variété des moyens d’acquisition, sa fiabilité est homogène, et d’une exactitude altimétrique supérieure au décimètre. La structuration en SIG permet d’intégrer les éléments vectoriels pertinents à la problématique de recherche (limites de parcelles cultivables, hydrographie…). L’utilisation des géodatabase à plusieurs jeux de classes d’entités permet également de jouer avec les données brutes sans les altérer ; Ainsi, les aspects de la problématique sont non seulement cartographiables, mais il est possible de proposer des modèles théoriques de restitution du paysage.

Modélisation des terrasses de l’oasis de Masafi

(E. Regargnon, C. Calastrenc, T. Sagory)

Biblio

A. Benoist.2013. Fouilles et prospections dans l’oasis de Masafi (Fujairah, Émirat Arabes Unis), ArchéOrient-Le Blog (Hypotheses.org), 26 avril 2013. http://archeorient.hypotheses.org/814

A. Benoist, V. Bernard, J. Charbonnier, J. Goy, A. Hamel et T. Sagory, 2012, Une occupation de l’âge du Fer à Masafi. Travaux récents de la Mission archéologique française aux Emirats Arabes Unis dans l’Emirat de Fujairah, Chroniques Yéménites 17. http://cy.revues.org/1803

O. Barge, E. Régagnon, 2013, Penser le plan archéologique comme un système d’information, l’exemple du site médiéval de Qalhat (Oman), Revue internationale de Géomatique. http://rig.revuesonline.com/article.jsp?articleId=17826

Zone Nord-est du site de Masafi – Vue verticale du site de Masafi 2 (Photo : Thomas Sagory)

- Modélisation de la zone Nord de l’oasis de Masafi (E. Regagnon, C. Calastrenc, T. Sagory)

Oasis de Masafi (Photo : C. Calastrenc)

Site de Masafi 2 (Photo : C. Calastrenc)

Site de Masafi 1 (Photo : C. Calastrenc)