L’opération 2019 du PCR Fortipolis correspond à la dernière année de l’autorisation triennale. Il s’agissait de faire la synthèse des données issues de l’étude documentaire, des vérifications de terrain, des Lidar IGN et TRACES ainsi que des opérations de sondages menées dans le cadre du PCR.

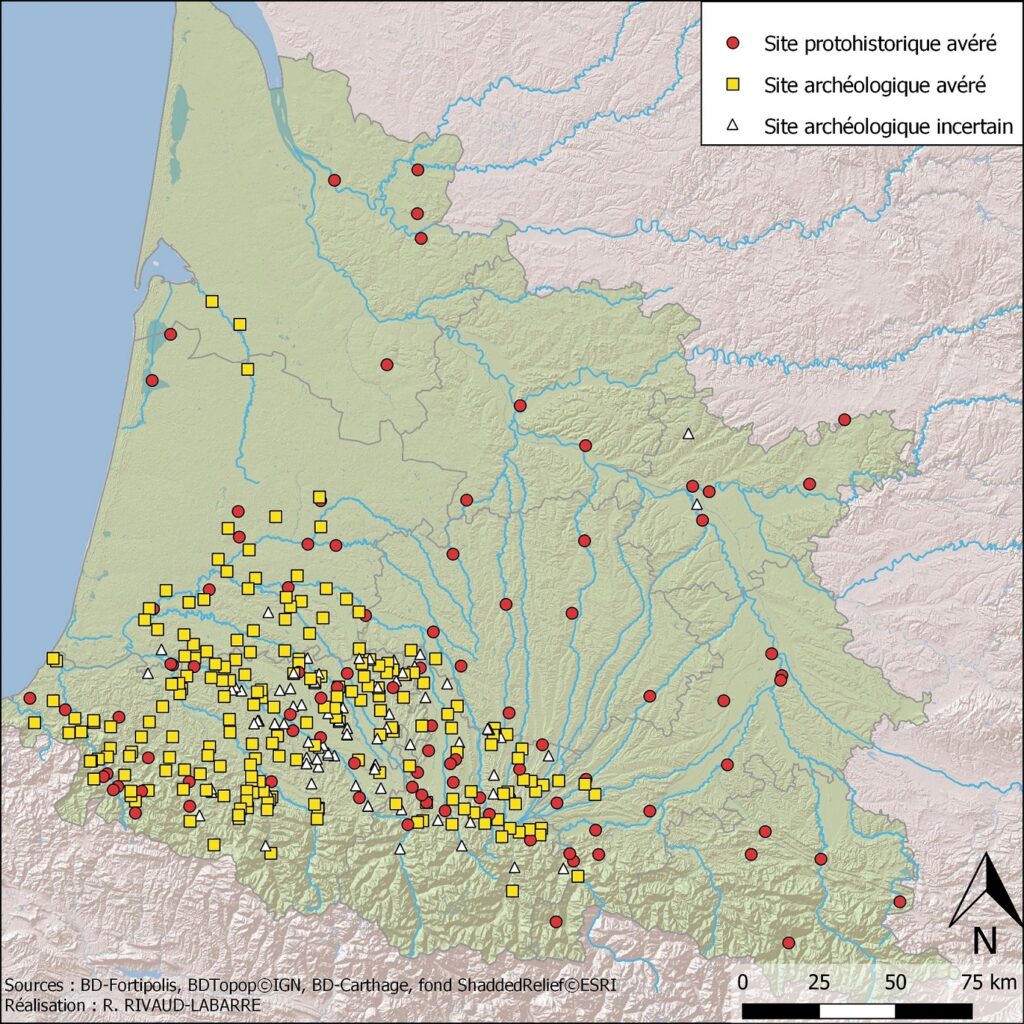

La base de données comprend désormais 500 sites fortifiés et/ou de hauteur (fig. 1). Toutefois, ce chiffre est trompeur : seuls 344 sites (68,8 %) sont actuellement avérés et parmi ceux-ci, 137 (27,4 %) ont livré des indices de datation. La plupart sont exclusivement issus de ramassages de surface et de lots en quantité très relative. Ils témoignent souvent de l’existence de plusieurs périodes d’occupation sur un même site (Néolithique final, âge du Bronze, premier âge du Fer, deuxième âge du Fer).

Parmi les 325 sites les mieux documentés, on remarque que 299 se situent en hauteur et 26 en plaine. La carte de répartition témoignent d’un fort déséquilibre entre les zones situées au sud de l’Adour (plus de 300 sites) et de le reste de l’aire d’étude. Autre constat : plus les sites sont concentrés, plus ils sont petits. Sur les 19 sites les plus vastes (entre 10 et 90 ha), seuls deux se situent dans la zone pré-pyrénéenne, et près de 84 % des sites renseignés font moins de 5 ha.

Les types de fortification reconnus sont les enceintes continues (102 sites), les éperons barrés (53 sites), les fortifications mixtes (27 sites) et les appuis sur escarpement (14). L’usage de la terre (confection de talus) est de loin le plus fréquent. Il est à noter qu’une nouvelle problématique s’ouvre à l’issue de ce travail sur les systèmes défensifs : les « mottes » et buttes de terre. Rencontrées à plusieurs reprises sur des sites du corpus et souvent intégrées au système défensif, leur appartenance à l’époque médiévale tel qu’on le considère traditionnellement demande à être prouvée par des fouilles.

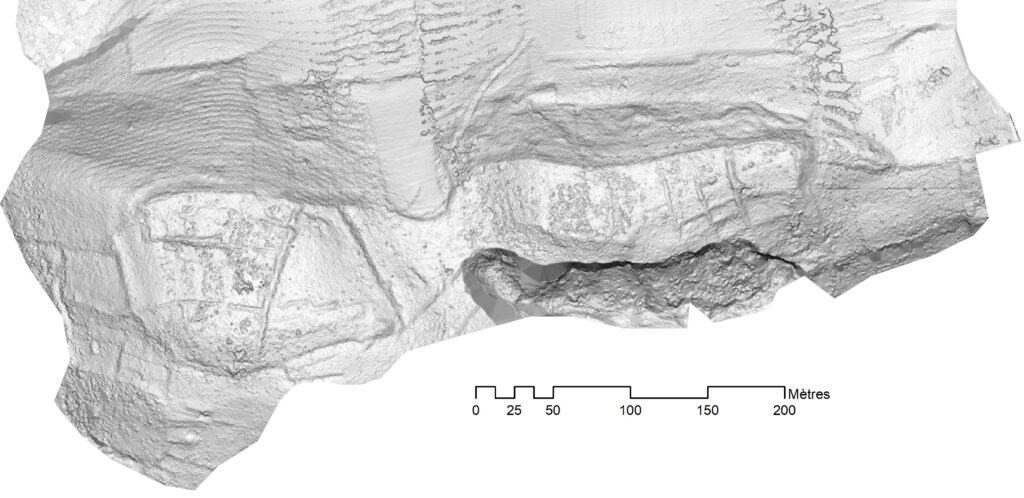

À partir des données Lidar du RGE Alti® de l’IGN, 20 plans inédits de sites ont été obtenus. Ils permettent de mieux comprendre leur morphologie, voire de réviser complètement certaines considérées comme acquises, à l’instar du site de Vieille-Toulouse (qui passe de 100 à 200 ha). En 2019, seul le site de l’Escalère à Saint-Martory (31) a fait l’objet d’un vol Lidar par le biais de l’équipe Archéodrone de TRACES. Le plan obtenu livre enfin des données fiables pour un site qui était considéré jusqu’alors comme complexe à appréhender. Deux sites ont été sondés cette année.

L’Escalère à Saint-Martory (sous la direction de Th. Le Dreff)

Dominant la Garonne depuis une falaise de 90 m de hauteur sur la commune de Saint-Martory (Haute-Garonne), le site de l’Escalère correspond à une double plateforme boisée de 4,5 ha séparée par une légère dépression centrale (fig. 2). Les vestiges archéologiques visibles correspondent essentiellement à un réseau de murs en pierre sèche d’époque moderne ou contemporaine. Toutefois, les 5 sondages réalisés ont confirmé l’appartenance à la Protohistoire (premier âge du Fer et fin de l’âge du Fer) de plusieurs ouvrages défensifs mis au jour, en accord avec le mobilier céramique qui est régulièrement récupéré sur la totalité de la surface du site. Ces ouvrages, qui s’appuient souvent sur les ruptures de pente des plateaux, manifestent l’usage massif de blocs calcaires issus du substrat rocheux (talus simple ou parementé, terrasse parementée).

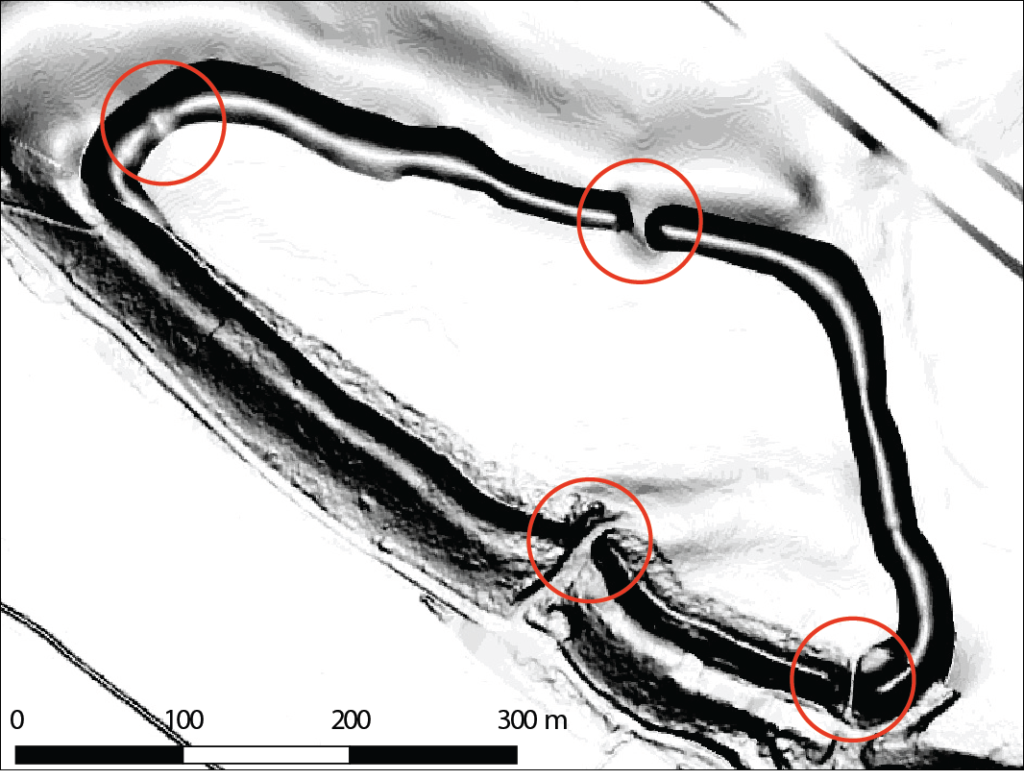

La Redoute du Castéra à Labastide-Monréjeau (sous la direction de Ph. Gardes)

Le site, localisé sur la commune de Labastide-Monréjeau (Pyrénées-Atlantiques), est implanté sur un rebord de plateau qui surplombe de 20 m la vallée du Gave de Pau (fig. 3). D’une superficie de 10 ha, il s’agit d’une enceinte de contour associée à un éperon barré. Le talus défensif en terre, ainsi que ses quatre accès, sont particulièrement bien conservés (8-10 m de haut). Le site comporte également un fossé de 20 m de large, en grande partie nivelé. La partie interne, 6 sondages positifs ont permis de dater du deuxième âge du Fer la stratigraphie mise au jour : sols en galets, remblais et trous de poteau appartenant à des bâtiments à ossature de bois.

À l’issue de l’année 2019, compte tenu du fait que plusieurs aspects du PCR n’ont pu être suffisamment développé pour ce rapport (opérations de sondages, vérifications de terrain, Lidar, réétude de collections anciennes…), une année complémentaire a été demandée aux SRA Nouvelle Aquitaine et Occitanie pour 2020.