Anne-Line Bessou

Doctorante, Université Toulouse – Jean Jaurès

Pour citer cet article : Bessou, Anne-Line, « La représentation du travail dans l’art à travers le médium photographique, du début du siècle à aujourd’hui. », Litter@ Incognita [En ligne], Toulouse : Université Toulouse Jean Jaurès, n°3 « Les Interactions II », 2010, mis en ligne en 2010, disponible sur <https://blogs.univ-tlse2.fr/littera-incognita-2/2018/01/09/la-ville-contemp…ite-au-generique/>.

Télécharger l’article au format PDF

Résumé

La question de la représentation du travail dans l’art a toujours été présente. Ici, nous nous intéressons à l’évolution de cette représentation à travers le médium photographique. Nous verrons alors comment les photographes se sont approprié ce sujet, et ceci dès le début du siècle, en prenant comme exemple les pratiques de Lewis Hine, August Sander et Walker Evans, trois photographes dont l’engagement social et artistique ont permis de faire évoluer les modes de pensées mais également l’utilisation du médium photographique. Nous poursuivrons avec l’exemple de deux photographes contemporains, Valérie Couteron et Dominique Delpoux, qui à travers une pratique documentaire se sont intéressés aux travailleurs. Enfin, et pour clore cette analyse, nous nous arrêterons sur une démarche très contemporaine dans le sens où elle dénonce les conséquences du travail sur l’homme en termes de stress et de pression sociale.

Mots-clés : photographie documentaire – sociologie du travail – docu-fiction – photographie sociale

Abstract

The work representation in the art has always been a present question. Here, we are interested in the evolution of this representation through the photographic medium. We shall see then how the photographers appropriated this subject and that from the beginning of the century by taking as example the practices of Lewis Hine, August Sander and Walker Evans, three photographers whose social and artistic commitment allowed to develop the ways of thinking but also the use of the photographic medium. We shall continue with the example of two contemporary photographers, Valérie Couteron and Dominique Delpoux who, through a documentary practice, have focused on workers. Finally, and to close this analysis, we will stop on a very contemporary approach in the sense that it discloses the impact of work on the man in terms of stress and social pressure.

Key-words: documentary photography – sociology of work – fictional documentary – social photography

Sommaire

1. Le médium photographique et son rapport au travail – un sujet social de tout temps

2. Entre code et corps. L’image photographique pour traduire l’indicible

Notes

Bibliographie

Dès le début du siècle, la photographie, en raison de sa nature technique d’enregistrement, fait foi de l’authenticité des sujets qu’elle permet de rendre visible. L’image photographique est alors considérée comme un document, une preuve. Très vite, elle sera utilisée pour montrer, pour donner à voir au grand public une situation, et lui en faire ainsi prendre conscience. En sa qualité de document, elle sera une trace permettant la conservation d’une mémoire. Les photographes marquent leur intérêt pour les sujets sociaux et l’image documentaire devient un style à part entière, caractéristique des années 1930, dans le monde entier.

Nous nous intéresserons à l’engagement social que suscite ce médium, sur un thème précis, celui de la représentation du travail. À travers l’évolution de l’utilisation de la photographie, nous verrons comment ce sujet s’est développé à partir d’exemples de photographes comme Lewis Hine, August Sander et Walter Evans, puis avec des exemples plus contemporains, comme ceux de Valérie Couteron et Dominique Delpoux.

Nous poursuivrons cette traversée historique vers une représentation du monde du travail tel que nous pouvons le percevoir et l’analyser actuellement. Aujourd’hui plus que jamais, l’art est au service de l’homme, un art relationnel comme nous l’explique Nicolas Bourriaud dans son ouvrage Esthétique relationnelle, publié en 2001. C’est en cette nouvelle forme d’art que s’inscrit ma recherche, à travers une pratique contemporaine de la photographie dont l’intérêt n’est plus de montrer les gens au travail mais d’aller au-delà en réfléchissant aux conséquences et aux répercussions des conditions de travail sur l’homme.

1. Le médium photographique et son rapport au travail – un sujet social de tout temps

La question de la place du travail dans la vie de l’homme a toujours été présente, ce n’est pas un sujet contemporain. Ceci étant, la société évolue et le regard que l’on pose sur elle change et s’adapte à ce qu’amène chaque époque à travers l’ensemble des contextes politique, économique, géographique, etc. Un sujet d’étude se réactualise sans cesse par toutes les différentes formes de pensées, toutes disciplines confondues. L’histoire de l’art compte parmi ces disciplines.

1.1. Au fondement de l’histoire de la photographie sociale, l’exemple de trois « grands » photographes

Dès le début du siècle, les photographes portent leur attention sur l’homme et sur ses conditions de vie. Le travail devient alors un sujet inévitable. On montre l’homme sur son lieu de travail et le plus souvent il pose. L’homme s’expose à l’objectif du photographe dont l’intérêt est de dresser des portraits à travers une représentation des différents métiers. L’image photographique permet de montrer les conditions de travail mais elle a aussi pour but de faire prendre conscience, d’amener à s’interroger sur la place de ce dernier dans la société.

Lewis Hine, né en 1874 aux États-Unis, est un des premiers photographes à utiliser la photographie comme outil documentaire. Ce sociologue américain participera au Pittsburgh Survey publié entre 1909 et 1915 qui regroupe six volumes sur l’étude des conditions de travail, de logement et d’éducation des populations ouvrières et immigrées vivant dans la capitale sidérurgique du pays. Il s’intéressera également aux conditions de travail des enfants dans les usines, les mines ou encore les filatures de textiles. Il réalisera une série de photographies sur ce sujet qui sera à l’origine de l’adoption d’une loi concernant le travail des enfants. Lewis Hine, en précurseur de cette forme de documentaire social était « persuadé que l’appareil photo pouvait devenir un outil précieux pour révéler et réparer les injustices sociales ».

Par la suite, il réalisera une série de photographies de portraits d’ouvriers dans les années 1920, en pleine ère de l’industrialisation. Ce projet s’inscrit entre deux périodes importantes du développement de ce concept industriel, entre le Taylorisme qui est la théorie sur les méthodes de travail à la chaîne proposée par Taylor en 1911 et le Fordisme qui devient l’application de cette méthode dans les usines Ford en 1929. Ces temps « modernes », qui inspireront Charlie Chaplin pour son film satirique Les Temps modernes en 1936, seront pour les photographes une période de forte exaltation autour de la machine qui devient alors un sujet de contemplation, parfois au détriment de l’homme. Pour Hine, dans ce même temps, l’intérêt est de reconsidérer l’homme par rapport à la machine en le ramenant au cœur des préoccupations tout en montrant ce lien qui peut exister entre les deux.

HINE Lewis, Mécanicien au travail, 1920

En réalisant ces photographies presque une décennie avant l’application du Fordisme, Lewis Hine est un avant-gardiste, un visionnaire. Il propose de s’interroger, de prendre conscience des enjeux voire des conséquences engendrés par cette nouvelle méthode de travail mécanisé. Si le développement de l’industrialisation est le résultat du progrès humain, il est aussi la source de nouveaux facteurs sociologiques importants où la place et le rôle de l’homme sont interrogés quant à son devenir. Toutes les photographies de Lewis Hine sont ainsi porteuses d’un engagement et d’une volonté de donner accès à une réalité sociale. L’intérêt est aussi de faire accepter que l’image « parle » ou tout au moins qu’elle a le pouvoir de faire parler en réfléchissant à ce que révèle son contenu.

Avec Mécanicien au travail, Hine nous donne à voir un homme aux muscles saillants, courbé devant une machine sur laquelle il exerce une manœuvre à l’aide d’une clé. Le mécanicien est au premier plan, au centre de l’image. Le cadrage serré de la photographie a comme contour la structure de la machine qui devient d’autant plus imposante. La robustesse de celle-ci n’en est que plus renforcée alors que ses formes arrondies viennent contraster avec la lourdeur de sa mécanique et faire écho au dos en échine du mécanicien. Le contenu très esthétique de cette photographie vient apaiser ce rapport de force entre l’homme et la machine. La légende ne nous indique rien sur l’identité du mécanicien mais elle révèle une action, un homme au travail. Une image que Hine a sublimée volontairement.

Si Lewis Hine, en tant que sociologue, utilisait le médium photographique pour faire évoluer les modes de pensées quant à la place de l’homme dans la société par rapport au travail, cette action engagée ne s’est pas traduite sous une forme revendicative pour tous les photographes de ce début du siècle. Le cadre, le contexte, et les outils qui s’apparentent au travail s’ajoutent au portrait dans un souci d’apporter aux spectateurs suffisamment d’éléments qui leur permettront d’identifier chaque activité. La photographie comme document, c’est-à-dire qui sert de preuve ou de source de renseignements, est celle qu’August Sander a développée à travers un projet sociologique où l’intérêt était de présenter les métiers et non de mettre en avant des hommes au travail. Bien loin des revendications et des dénonciations de Lewis Hine, August Sander s’attachait à dresser des portraits, à les archiver, sans chercher à donner un autre sens que celui-ci à sa démarche documentaire. La rigueur avec laquelle il a réalisé ses portraits est d’ailleurs très significative de ce parti pris. Voici donc une approche différente de la représentation du travail dans l’art qui a contribué à l’évolution de l’objet photographique jusqu’à en devenir un style, celui de la photographie documentaire.

SANDER August, Maître pâtissier, vers 1928

August Sander est un photographe allemand né en 1876 dont l’œuvre est plus que jamais présente dans le monde de l’art. Il laisse derrière lui un travail monumental sous forme d’un recueil intitulé Les Hommes du XXe siècle. Ce projet de photographie documentaire qu’il débute en 1920 avait pour ambition de faire un classement typologique de la société allemande de la république de Weimar. Il commencera ce projet devenu une utopie, tant la démarche était colossale, par des portraits de paysans du Westerwald. À partir de ces premiers portraits, Visages de ce temps, il poursuit son intérêt pour l’archivage en divisant son travail en sept groupes : « Le paysan », « L’artisan », « La femme », « Les catégories socioprofessionnelles », « Les artistes », « La grande ville » et « Les derniers des hommes » dont la vieillesse, la maladie et la mort sont les thèmes. L’originalité de ce projet était de proposer une autre forme de l’utilisation du portrait qui puisse répondre à cette quête sociologique. À ce titre, ses photographies allaient au-delà d’une simple représentation de l’état physique de l’homme car leur caractère engagé proposait une évolution des modes de pensées. C’est en s’ouvrant ainsi au monde que le portrait est devenu un sujet documentaire, quant au photographe il adopta un nouveau statut, celui d’artiste.

Nous pouvons dire que ses partis pris photographiques ont été ceux de la Nouvelle Objectivité des années 1920. Il revendiquait donc une photographie exacte, exempte d’effets de flou, de retouches ou autres interventions. » La pose devait être naturelle, ce qui est paradoxal lorsque l’on sait que Sander préparait minutieusement le temps de pose et que le modèle participait à sa mise en scène. Son passé de photographe portraitiste pour la bourgeoisie a influencé son choix pour la pose. Alors qu’il photographiait à présent les classes populaires, il continuait de préférer la pose habituellement attribuée à la classe bourgeoise. Ce parti pris pourrait être celui de faire abstraction d’une élite sociale afin de rester dans un objectif typologique qui ne pouvait tenir compte du jugement de valeur. Sander tendait à rendre une image fidèle à la réalité à travers une présentation du sujet où le photographié jouait le rôle de sa propre vie.

S’il y a mise en scène cela se produit donc au moment de la préparation car l’on décide d’un jour et d’un lieu de rendez-vous, mais à travers son choix de laisser la personne se présenter comme elle le souhaite, le photographe ne contrôle plus la pose. La photographie en devient, à ce titre, documentaire.

Sander donnera une explication très claire de ce qui a motivé son projet d’inventaire de la société allemande : « Voir, observer, penser, et vous avez la réponse. Donner à travers la photographie une image parfaitement fidèle de notre époque, voilà qui m’apparaissait comme la meilleure chose à faire. » Ses propos tiennent compte d’une volonté de s’ouvrir au monde en lui offrant une vision très large mais aussi très précise de l’état social de son époque.

Ceci étant, la question du travail et de sa représentation occupe une place fondamentale dans cette typologie. La photographie du Maître pâtissier, qui est l’exemple choisi, est le portrait d’un homme qui prend la pose, semble t-il, dans la cuisine de son lieu de travail. Il porte sa blouse blanche et tient entre ses mains des ustensiles comme pour mimer un geste qui lui est quotidien tout en fixant du regard le photographe. Sander nous présente cet homme à travers son métier et nous renseigne donc sur la qualité de ce dernier. La pose est frontale et le cadrage serré tout en laissant apparaître le cadre de la cuisine. L’homme se tient bien droit et se trouve parfaitement au centre de l’image. Son visage est celui de quelqu’un de concentré, qui s’applique à tenir la pose. En adoptant cette attitude, son corps devient rigide. Ses mains sont crispées et ses jambes ouvertes donnent à ses pieds l’impression d’être cloués au sol.

L’extrême rigidité avec laquelle cette photographie est réalisée, qui se traduit tant par la pose que par les choix techniques de Sander pour un cadrage documentaire, nous amène très vite à l’essentiel, la présentation de ce métier. Avec cet exemple, on comprend toute l’ampleur de ce travail d’archivage qui consiste à faire un inventaire, classé par catégories socioprofessionnelles, où l’homme n’intervient que par ce qu’il représente, son métier. La légende apposée à cette photographie vient confirmer ce choix puisqu’elle nous renseigne non pas sur l’identité de cet homme mais sur sa fonction. C’est en cela que Sander entendait donner une image parfaitement fidèle de son époque, en gardant une certaine distance avec ceux qu’il photographiait afin de préserver le contenu de l’image de toute forme d’affect.

À l’autre bout du monde, Walker Evans, photographe américain né en 1903, a développé une pratique de la photographie documentaire encore très différente de celles d’August Sander et de Lewis Hine. Une photographie en particulier, Portraits posés, nous donne un autre exemple de représentation du travail.

Evans consacra sa vie de photographe à l’étude de la société américaine avec un intérêt qui se portait davantage sur la description de l’environnement, contrairement donc à August Sander pour qui l’étude de la société allemande s’est traduite par son gigantesque archivage des différentes catégories sociales.

Son rapport à la photographie sociale le différencie de la pratique de Lewis Hine. En effet, Evans ne souhaitait pas que ses photographies dénoncent des faits dont le seul but aurait été d’éveiller les consciences. Son engagement se traduisait par son regard de photographe dans un intérêt artistique où la photographie documentaire se construit sous une forme plus libre en donnant à voir des situations qui ont attiré son attention.

EVANS Walker, Portraits posés, New York, vers 1933

Portraits posés illustre parfaitement sa démarche. Nous sommes face à deux hommes photographiés en pied et qui fixent l’objectif. Les modèles sont en auto-représentation. À ce sujet, Evans affirmait que « les hommes sont des acteurs. Leur rôle est d’être eux-mêmes. » Un discours très différent de celui de Sander, pour qui la pose devait être travaillée.

La légende de la photographie, Portraits posés, nous indiquerait donc que les deux hommes sont en pause dans leur journée de travail, avec comme indice, la cigarette que l’homme de droite tient à la main. Leur attitude corporelle, qui dégage un naturel décontracté montre qu’ils sont à l’aise face à l’objectif.

Evans nous donne à voir un moment de vie de ces travailleurs et nous plonge dans l’ambiance de cet instant arrêté par l’intervention de l’appareil photographique. La complicité du photographe et des photographiés est palpable et c’est ce qui donne à cette image son caractère social tel qu’Evans l’envisageait.

Sur l’écriteau à l’arrière des deux hommes figure une liste de nourriture, ce qui nous indique que l’homme vêtu de son tablier blanc travaille dans la restauration.

Tous ces indices suffisent à nous renseigner sur cette situation. Seul le lieu exact reste un mystère. Cependant nous savons que cela se passe à New-York vers 1933.

Ici, ce sont des travailleurs mais avant tout des hommes qu’il nous présente, tout en nous donnant suffisamment de renseignements sur leur fonction. Evans accordait beaucoup d’importance à l’esthétique de ses photographies en en travaillant le cadrage et en veillant à leur netteté.

En faisant ce choix d’une photographie plus libre dans sa présentation que celle de Sander, Evans nous démontre que la photographie à un pouvoir de représentation qui va au-delà des normes auxquelles elle devait jusque-là répondre pour prétendre à une qualité documentaire.

Son regard sur la société mais aussi sur la photographie montre une évolution de l’utilisation du médium photographique qui permettra au style documentaire de s’affirmer en tant qu’art.

Ainsi, en prenant l’exemple de ces trois photographes, nous venons de voir différentes utilisations de la photographie à travers des approches parfois similaires ou au contraire en opposition mais qui ont toutes trois contribué à faire évoluer les regards tant sur la société que sur la photographie. La représentation du travail est un sujet qui continue d’inspirer les photographes et c’est sous un aspect beaucoup plus contemporain que nous allons maintenant poursuivre cette analyse.

Aujourd’hui, la photographie est reconnue en tant qu’art, ce qui montre déjà une évolution importante de ce médium qui lui a permis de s’affranchir et d’être plus libre. L’engagement des photographes est toujours aussi présent voire davantage, seules les approches et les moyens techniques mis en œuvre sont différents et évoluent au même titre que la société. On pense alors l’art autrement et on se positionne, on s’affirme, on revendique parfois mais surtout on créé « ensemble ». C’est ce que propose cette nouvelle forme d’art, l’art relationnel, que l’on voit apparaître dans les années 1990. Elle revendique l’art de la communication et de l’échange entre les hommes. Les rôles et places de chacun sont partagés. L’œuvre finale est le résultat de trois participations différentes, celle des personnes photographiées, celle du photographe et enfin celle du spectateur. Mais ce qui aujourd’hui fait œuvre autant que le résultat final d’une expérience artistique, c’est le protocole de la démarche, où l’artiste s’inscrit dans son temps en créant des interstices sociaux.

Nicolas Bourriaud auteur d’un ouvrage sur cette nouvelle forme d’art qu’il nomme « esthétique relationnelle », écrit :

[…] en effet, l’œuvre d’art montre (ou suggère) à la fois son processus de fabrication et de production, sa position dans le jeu des échanges, la place – ou la fonction – qu’elle assigne au regardeur, et enfin le comportement créateur de l’artiste (c’est-à-dire la chaîne de postures et de gestes qui composent son travail, et que chaque œuvre individuelle répercute à la manière d’un échantillon, d’un jalon).

La pratique de l’artiste, son comportement en tant que producteur, détermine le rapport que l’on entretiendra avec son œuvre : en d’autres termes, ce sont des relations entre les gens et le monde, à travers des objets esthétiques, qu’il produit en premier lieu.

La place du spectateur évolue elle aussi : « l’œuvre d’art des années quatre-vingt-dix transforme le regardeur en voisin, en interlocuteur direct.»

Cette nouvelle approche théorique marque l’évolution des pensées et des regards sur la société, en insistant sur les différentes formes de relations qui se développent ou se créent.

La force du sujet, l’engagement du photographe, la démarche, le protocole, tout est pris en compte. Le photographe œuvre à travers et pour son époque afin d’en rendre compte comme nous le proposent les artistes contemporains Valérie Couteron et Dominique Delpoux, deux photographes qui se sont intéressés à la représentation de l’homme au travail. Il ne s’agit plus de présenter des métiers mais plutôt de mettre en avant les travailleurs, une démarche qui peut faire référence à celle d’Evans.

1.2. Portraits contemporains de travailleurs

Valérie Couteron photographie depuis 1995 l’homme sur son lieu de travail. Elle est déjà l’auteur d’un livre sur l’univers des salons de coiffure. Actuellement, et depuis 1998, elle s’intéresse au quotidien des usines françaises en milieu industriel. Elle a réalisé une série de photographies, en noir et blanc, consacrée aux ouvriers de l’usine Saint-Gobain à Chalon-sur-Saône. Elle s’est concentrée sur leurs gestes et leurs rapports aux machines. Valérie Couteron a parcouru de nombreux sites qui lui ont donné l’occasion de faire de multiples rencontres l’encourageant ainsi à poursuivre sa démarche. La relation sociale est importante dans son travail, elle prend le temps de parler avec les gens qui peuvent finir par se laisser aller à quelques confessions intimes.

COUTERON Valérie, Armor-Lux, Quimper, Avril 1998

Cette photographie en noir et blanc nous présente une couturière dans une usine. Le cadrage est serré et divers éléments viennent occuper le premier plan de l’image, laissant apparaître le regard de l’ouvrière qui fixe l’objectif. La légende ne nous renseigne pas sur l’identité de l’ouvrière, seulement sur son lieu de travail. À ce moment de sa pratique, Valérie Couteron semble comme influencée par les pratiques photographiques du début du siècle, par ses choix d’une photographie noir et blanc et de l’absence d’identité de la personne.

Tout comme si sa démarche et sa pratique reprenaient le cours de l’histoire du médium photographique, elle a fait évoluer son projet vers une photographie en couleur où le portrait est d’autant plus présent que l’individu est extrait de son univers de travail le temps de la prise de vue. Elle fait le choix d’un face à face, un moment d’intimité entre la personne photographiée et l’objectif, à l’abri des regards. Isolés le temps de la prise de vue, les sujets sont interrompus dans leur fonction ; seuls face à l’objectif, ils sont comme mis à nu, ce qui renforce le caractère humain qui se dégage de ces photographies.

COUTERON Valérie, Conserverie Gendreau, Saint-Gilles-Croix-de-Vie : Olivier Lafrogne, ouvrier en fabrication (approvisionnement ligne emboîtage), 2002

Sa série en couleur est esthétiquement porteuse d’un discours différent de sa série en noir et blanc. En effet, la personne est isolée et plus rien ne vient perturber l’œil du regardeur qui se pose immédiatement sur le modèle. Le mur blanc comme seul décor donne un aspect clinique à l’image. La construction de la photographie est épurée, aucun élément extérieur ne nous renseigne alors réellement sur le statut de la personne, si ce n’est l’uniforme ou les vêtements qu’elle porte. Le modèle pose face à l’objectif, il se présente dans cet environnement stérile et sa seule présence devient le sujet, l’objet de la photographie.

La présence du prénom et du nom de la personne qui apparaissent dans la légende de l’image est tout à fait significative de cette volonté d’affirmation de l’homme qui prime sur sa catégorie socioprofessionnelle. Cet homme se présente comme Olivier Lafrogne, puis comme ouvrier en fabrication. Cette distinction est importante car elle montre le respect de Valérie Couteron face aux personnes qu’elle photographie. Cette démarche artistique peut se comparer à celle du photographe Dominique Delpoux.

La pratique photographique de Dominique Delpoux appartient au style documentaire. Son approche sociologique de la photographie passe par son interrogation sur le monde d’aujourd’hui, où l’homme occupe la place la plus importante. Ce photographe aime les gens, les échanges humains que lui permet sa pratique, et son regard porté sur les modèles qui l’inspirent n’en est que plus sensible.

Delpoux Dominique, série « Double je », Véronique, agent d’entretien, 1998-2002

La série de portraits qui nous intéresse ici a pour titre « Double je ». Une double identité qui interroge sur les enjeux sociaux de notre société. Les images du « Je » au travail et du « Je » en dehors, apparaissent comme une façon pour la personne de montrer deux aspects de sa vie, de rappeler, et de se rappeler à elle aussi, qui elle est vraiment. Un double « je » qui est également celui du « jeu » social : vouloir être aux yeux des autres celui ou celle qu’ils aimeraient que l’on soit, s’attacher à l’image que l’on donne de nous, qui rassure mais qui n’est pas la nôtre, comme un masque que l’on porte au quotidien. Mais en société, nous ne pouvons de toute façon pas affirmer être nous-même. Le cadre de l’intimité peut plus facilement le permettre sans non plus y prétendre complètement.

Dominique Delpoux réalise des photographies « simples » jusqu’à l’utilisation de la couleur dans sa forme la plus neutre. Il nous propose des portraits « ordinaires », une façon de ne pas marginaliser les personnes photographiées mais plutôt de les faire sortir de l’ombre. Pour ce faire, ce sont les modèles qui choisissent le lieu de leur prise de vue ainsi que la pose qu’ils souhaitent adopter devant l’objectif. Il traite du quotidien des gens avec beaucoup de respect, cherchant simplement à interroger le spectateur sur ces codes sociaux qui prennent le dessus, bien souvent à l’encontre de ce qui fonde réellement notre société. Ce photographe propose aux spectateurs de s’arrêter quelques instants sur des vies trop mal connues et trop vite jugées.

Valérie Couteron et Dominique Delpoux nous montrent comment cette question du travail a évolué et comment la photographie peut amener à repenser et à reconsidérer la place qu’il occupe dans notre société. Aujourd’hui il se s’agit plus de représenter simplement le travail mais de présenter l’homme dans sa fonction ou encore d’aller plus loin en le présentant en dehors de celle-ci. Cette reconsidération du travail comme preuve d’une existence sociale évolue encore quand on s’interroge sur les conséquences, sur les répercussions du travail sur l’homme. C’est sur le sujet précis des souffrances liées au travail que j’ai moi-même choisi de réfléchir. J’ai fait le choix d’un tout autre protocole de prises de vues photographiques en abordant ce thème par une pratique de la mise en scène comme lieu d’expression du corps qui se confronte aux codes imposés par le travail. J’interroge également le médium photographique quant à son pouvoir de représentation en cherchant à traduire l’indicible, qui prend la forme du silence contenu par les travailleurs qui souffrent de leurs conditions de travail.

2. Entre code et corps. L’image photographique pour traduire l’indicible

Comment donner à voir ce qui ne se voit pas ? C’est par cette interrogation que mes images abordent un thème qui fait de nos jours l’actualité, celui du mal-être au travail. Les suicides survenus ces derniers mois dans le monde de l’entreprise sont entendus comme une alerte face à des méthodes de travail productivistes qui poussent au dépassement de soi. Les masques tombent et c’est l’envers d’un décor jusque-là occulté qui se dévoile.

2.1. De la psychologie à l’art

Aujourd’hui, souffrir au travail n’est plus un sujet tabou. Toutes les catégories professionnelles sont concernées par ce phénomène sociétal, et l’existence d’un lien entre les douleurs du corps et les souffrances morales est reconnue et dénoncée. Comme l’écrit Dominique Huez, médecin du travail :

Ces syndromes somatiques n’ont pas forcément une origine mécanique liée à l’hypersollicitation. Être empêché de pouvoir « bien travailler », de faire un travail dont on pourrait continuer à être fier nous rigidifie, « corps et âme ». Il arrive, en effet, que la souffrance physique se double d’une souffrance psychique. Les deux vont souvent de pair, généralement se succèdent. Il est donc concevable que de nombreuses somatisations précèdent ou accompagnent des pathologies psychiques et qu’elles aient les mêmes causes. Les origines sont multiples : un travail trop sollicitant, malmenant tel segment du corps, un contexte collectif qui nous fait perdre le soutien des collègues, disparaître les marges de manœuvre, une pression temporelle qui rend inefficace notre capacité à préserver notre santé, la peur ou la culpabilité qui nous poussent à faire toujours plus, l’isolement qui nous prive de pouvoir agir pour transformer ce travail délétère.

Il s’agit d’une évolution de pensée récente en France car il faudra attendre les années 90 pour que le voile du silence se lève sur ces conséquences douloureuses, voire dramatiques, du travail sur les individus. Ce sujet était jusqu’alors tabou car considéré comme la porte ouverte à des dénonciations abusives dont les retombées attenteraient à la renommée et à l’économie des structures mises en cause.

Nous devons en grande partie cette expansion médiatique à Marie-France Hirigoyen, docteur spécialisée en psychiatrie, et à son ouvrage Le harcèlement moral, la violence perverse au quotidien, publié en 1998. Elle y dénonce toutes les formes de violences et de souffrances psychiques dans le milieu conjugal, familial, éducatif et professionnel. Cette révélation au grand public permettra de faire voter le 11 Janvier 2001, l’introduction d’un amendement de loi contre le harcèlement moral dans le Code du travail.

Cependant, l’auteur elle-même devra reprendre l’analyse faite dans ce premier ouvrage à travers un second livre paru en 2001, Malaise dans le Travail. Harcèlement moral : démêler le vrai du faux. Cet ouvrage précise alors le sens du mot « harcèlement » afin d’éviter toute utilisation abusive de ce terme devenu aujourd’hui très populaire. Depuis cette mise en lumière du harcèlement moral, le champ de la réflexion sur les conséquences psychologiques du travail continue de se développer, dans un cadre scientifique mais aussi social, dans la mesure où de nombreuses pratiques et effets moins visibles tendent à être dévoilés.

Mon travail artistique prend en compte ces questionnements. L’enjeu de mon projet est en effet de montrer jusqu’où peut mener l’ambition d’arriver à réussir sa vie professionnelle en échange d’un niveau de vie correct et d’une reconnaissance sociale. Pression, angoisse, peur de l’échec sont des facteurs plus que jamais présents dans le monde du travail. La compétition, l’envie d’être le meilleur afin d’acquérir un poste mieux placé, tout cela favorise un certain dynamisme au sein des établissements, mais peut aussi créer un malaise chez l’individu – malaise qui peut se traduire par différentes pathologies relevant parfois de la psychiatrie pour aller jusqu’à l’extrême, le suicide.

Les témoignages se multiplient et souvent le même constat revient de la part des proches des victimes, celui d’être passé à côté d’un malaise qui insidieusement a eu raison de tout entendement. Le moment où tout bascule est incompris de ceux qui restent car ils n’ont rien vu, rien entendu et donc rien pu faire pour éviter le drame. La violence de ces actes semble vouloir briser un silence trop longtemps contenu dont les conséquences sont celles d’un épuisement physique et mental. Parce qu’il faut être performant au travail et disponible dans sa vie personnelle, l’adaptation permanente à chaque situation devient un automatisme aliénant qui incite bien souvent à l’enfermement sur soi. L’expression « faire face » prend alors tout son sens dans cette combinaison d’arrangements formels qui régissent notre comportement au quotidien.

Quand le travail n’est pas ou plus source de plaisir et d’accomplissement personnel, quand il ne se traduit plus que par l’angoisse et le mal-être, tout se transforme en épreuve et combat quotidien, qui affectent globalement la sphère de vie du sujet. Les conditions de ce malaise peuvent être diverses et à des degrés bien différents, plus ou moins repérables selon l’intensité de ce et ceux qui les provoquent. Le malaise s’installe parfois insidieusement souvent par l’accumulation de petits détails mettant ainsi le sujet dans une position où, s’il devient victime de quelque chose, ce n’est que de son manque d’organisation ou encore d’adaptation.

Une forme de culpabilité se développe alors, qui rabaisse le sujet dans un sentiment d’incompétence profond, qui peut le conduire au mutisme tout simplement par honte de devoir avouer son incapacité à être productif. Cette forme de harcèlement moral consiste à persuader le salarié que le problème provient de lui et non de la situation ou du contexte de son travail. C’est ce qu’explique Marie Pezé, psychologue et psychanalyste (qui a assuré depuis 1997 la première consultation hospitalière dans ce domaine en France, « Souffrance et travail ») :

La souffrance au travail doit être mise en relation avec le mouvement d’accroissement des performances exigées. Il implique le déploiement de puissants leviers de pression, de disciplinarisation et d’individualisation dans les relations de travail. Le harcèlement moral peut devenir un moyen de « faire entrer dans le rang » des personnes considérées comme peu conformes ou, à défaut, de se débarrasser d’elles. […] Les possibilités pour surmonter les problèmes sont alors renvoyées à la personne elle-même.

Le sentiment d’insécurité peut lui aussi être un facteur qui génère beaucoup de pression, à l’heure où nous sommes face à une crise économique grave dont résulte une hausse inquiétante du chômage. Avoir un emploi n’est plus suffisant, il faut aussi pouvoir le garder. La mise en compétition des employés, souvent pratiquée comme une méthode de travail à part entière, revient à mettre en jeu la vie de chacun – un jeu d’échec, où chaque pion est sur la sellette et où il faut être capable de montrer chaque jour que l’on mérite sa place. Un autre spécialiste de la psychologie du travail, Christophe Dejours, insiste sur cette forme de pression :

L’utilisation de la menace de licenciement, associée à de nombreuses autres formes de menaces sur les différents constituants de la sécurité matérielle des travailleurs, contribue à produire ce que l’on convient de rassembler sous le terme de précarisation. La précarisation est à distinguer de la précarité. La précarité concerne spécifiquement les travailleurs sous contrats précaires – intérimaires, contrats à durée déterminée, travail au noir, etc. La précarisation désigne l’ensemble des effets en retour de la précarité sur ceux des travailleurs et des travailleuses qui bénéficient encore d’un contrat de travail stable. En effet, ces derniers, à leur tour, vivent sous la menace que leurs « privilèges » leurs soient, un jour ou l’autre, retirés. La peur n’est pas qu’imaginaire, elle correspond effectivement à l’exercice d’une menace parfois délibérée de la part de l’encadrement, selon les méthodes de management plus ou moins sophistiquées.

Au niveau des organisateurs du travail, le secteur du management différencie deux niveaux de stress différents : le stress positif et le stress négatif. Le premier serait facteur de stimulation et de capacité de dépassement de soi tandis que le second marquerait l’échec à une quelconque adaptation. Or, peut-on considérer qu’un stress positif ne soit générateur d’aucun trouble même le plus infime ? La réponse à cette question pourrait se trouver à travers la définition que Marie Pezé donne du « stress » : « En disant stress, on dit tout, d’un coup, depuis les troubles du sommeil jusqu’aux graves tableaux de stress post-traumatique ».

À l’heure actuelle, les témoignages de personnes qui souffrent au travail remplissent les pages de nombreux ouvrages sur le sujet. On ne manque pas d’exemples pour dénoncer ce fléau qui dévaste bon nombre de vies. Le malaise est palpable et aujourd’hui toutes les disciplines portent une grande attention à ce phénomène ; il est donc logique que l’art s’intéresse à ce fait de société.

Face aux témoignages que j’ai pu lire, je reste interloquée par ce moment où tout bascule, qui rend tout à coup les choses insoutenables et où l’individu passe à l’acte, ou encore où son corps cède sans prévenir. Mon projet accorde ainsi beaucoup d’importance au silence contenu par les victimes, caractéristique de ce qui devient un malaise social. Un silence destructeur car utilisé comme un masque qui ne permet pas de déceler le moindre signe de faiblesse. La honte et l’impuissance conduisent à ce mutisme, qui au moment d’un acte absolu et définitif, comme seule échappatoire, brise plusieurs vies. En effet, « comment supporter d’être passé à côté de celui qui s’est donné la mort au travail quand on est son collègue, son voisin de bureau, son cadre, son DRH, son médecin du travail, sa femme, son enfant ? », comme l’écrit Marie Pezé.

C’est ce silence et ce qui nous échappe, ce qui ne se voit pas, dont je cherche à rendre compte par la photographie. Comment l’image photographique peut-elle traduire ce malaise et jusqu’où son pouvoir de représentation peut-il nous amener à nous interroger, autrement qu’au travers d’un constat qui arrive souvent quand il est déjà trop tard?

Bien sûr, il faut être vigilant quant à ces suicides qui se multiplient, car le travail n’est assurément pas l’unique responsable d’un tel acte, comme l’explique Pascale Molinier, docteur en psychologie :

La plupart des médecins l’ont signalé, l’appréciation du rôle du travail comme facteur de suicide est difficile à établir. Le travail peut n’être qu’un co-facteur mineur d’une situation extraprofessionnelle très difficile, tout en étant parfois (cela reste à démontrer) l’élément déclenchant du geste (conflit aigu sur les lieux de travail, isolement face au risque, mise au placard, etc.)

L’acte définitif est celui que l’on retient le plus, celui qui choque et bouleverse ; mais à travers le choix de mon sujet, « Quand le stress au travail devient un malaise sociétal », je m’intéresse pour l’heure à l’environnement dans lequel se développe le sujet, et aux conséquences liées à l’organisation du travail. Je suis entièrement engagée dans une démarche sociologique qui m’amène à être en contact avec des professionnels de la santé (médecine du travail), des psychologues, des sociologues ou encore des personnes appartenant à des organisations syndicales.

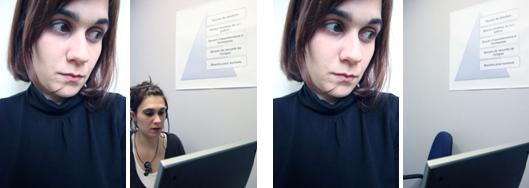

Mon travail artistique propose un regard différent porté sur ce fait de société. Là où les médias parlent ouvertement de stress et de pression au travail, ma pratique, elle, prend la forme de mises en scène reconstituant des environnements de vie quotidienne, systématiquement abordés au travers d’une dualité symbolique, celle de la présence et de l’absence. Parfois satiriques, détournés ou tout simplement utilisés, les éléments qui composent mes mises en situation, ainsi que l’omniprésence de mon image chaque fois transfigurée proposent des atmosphères qui intriguent et dérangent plus qu’elles ne choquent.

Pour retranscrire cet univers, ce projet s’inscrit dans une histoire de la photographie, tant dans la dimension typologique de certaines démarches d’ordre documentaire (August Sander) ou plus fictionnel (Cindy Sherman), que dans son attachement aux faits sociaux (de Lewis Hine à Edouard Levé).

2.2. Corps à l’épreuve et absence du corps

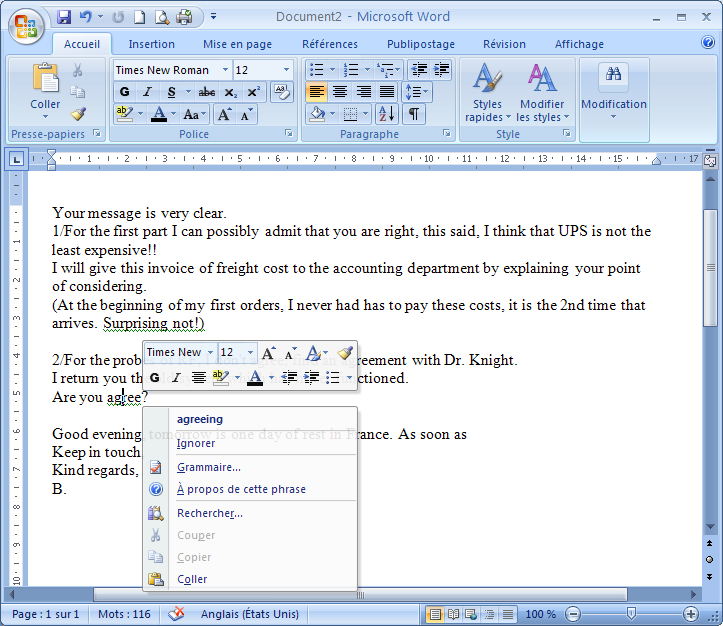

BESSOU Anne-Line, polyptyque de la série « Fragments actuels », 2010, 40 x 129 cm

Voici, pour exemple de mon travail artistique, un des polyptyques extraits de la série « Fragments actuels ». Chacun des polyptyques est construit selon le même dispositif. L’auto-portrait associé à l’image de la mise en scène forme une première lecture en diptyque. C’est par cette association que le « portrait » opère sa propre introspection. En effet, les personnages présents sur ces deux images représentent la même personne. À gauche, le « portrait » correspond à une situation isolée, à l’image instantanée d’un visage arraché à son état réel. À droite, la mise en scène indique elle aussi un état réel, l’appareil photographique semble s’être immiscé de façon indiscrète pour capturer un moment de vie de la personne, un instant volé. Le « portrait » devient celui qui semble juger l’action de l’image de droite. Par son attitude, la personne indique le sentiment que lui inspire la scène dont elle a été le protagoniste – une façon de revivre ce moment, dans une difficile acceptation de devoir être témoin de son état, faisant ici référence à ce masque porté au quotidien.

Le second diptyque présente l’auto-portrait associé à une mise en scène de l’absence, une image où il ne reste que le lieu où se déroulait la scène montrée dans le premier diptyque. Le cadrage est approximativement le même, il nous met face à l’absence du corps et apporte de nouveaux éléments, des indices qui soulignent que le lieu a été occupé.

C’est ainsi que l’image de droite ramène le spectateur à s’interroger sur le portrait de gauche, comme s’il venait de se trouver confronté sans le vouloir à une scène étrange, qui le dérange car il ne perçoit pas au premier abord les raisons de ce sentiment de malaise. C’est en revenant sur les images qu’il va davantage observer les détails pour peut-être mieux comprendre ce qu’évoque l’ensemble du polyptyque.

Dans l’exemple choisi, extrait de la série Fragments actuels, l’attention du spectateur est attirée sur l’affiche située en haut à droite de l’image. Celle-ci représente la pyramide de Maslow dont le contenu initial est détourné par l’ajout ou le changement de mots des formules de ce principe de management.

L’introduction du livre de Mathilde Roman, Art vidéo et mise en scène de soi, dépeint parfaitement l’état d’esprit auquel j’aspire en utilisant mon portrait pour ce projet artistique :

S’imaginer, se représenter, se voiler, faire de soi un monde ou réfléchir le monde à travers soi. Trouver ses limites, symboliser ses propres traits, mais aussi porter ses regards sur l’autre, en décliner des portraits. Mettre en branle les visibilités, les questionner, responsabiliser ceux qui créent, s’interroger sur les constructions réelles et/ou imaginaires qui prennent pied sur la question du soi.

Rappelons que je souhaite accorder beaucoup d’importance au silence, à ce qu’on ne distingue pas, à ce qui nous échappe. À travers mes mises en scène, je veux donner à voir des images de scènes quotidiennes qui, à première vue, ne présenteraient rien d’anormal, elles seraient plutôt représentatives de moments banals. Pourtant, elles renferment quelque chose qui dérange. C’est en se disant que tout est normal, presque trop, que cela devient intrigant et que le spectateur éprouve un certain malaise. Il y a là, selon l’expression de Sigmund Freud, une sorte d’inquiétante étrangeté.

Le protocole que je mets en place pour réaliser mes photographies se fait en deux temps très différents. Contrairement à l’auto-portrait tel que je le pratique, qui s’abandonne au hasard d’un instant « volé », incontrôlé, tant les séances de prises de vues sont longues et donc éprouvantes physiquement (entre 2 et 3 heures sans interruption), dans les scènes construites, il n’y pas de place pour l’aléatoire car je m’applique à ce que tout soit parfaitement maîtrisé. La prise de vue des mises en scène se fait en moyenne durant une journée, en prenant en compte l’installation et l’adaptation au lieu. L’intérêt est d’être « juste » et non de surjouer, c’est pourquoi contrairement à l’état d’épuisement physique et mental recherché dans les auto-portraits, ici les premières prises de vues sont souvent celles que je retiens car ce sont celles où je suis plus spontanée dans mes gestes et dans mes attitudes.

La question de l’identité sexuelle, afin de ne pas être que dans une forme de représentation féminine, est ce qui me pousse à me travestir de façon à être méconnaissable (ce qui apparaît dans d’autres polyptyques de la série). Cette mutation physique vient troubler la perception du spectateur quant à mon identification que ce soit au niveau de l’auto-portrait ou de la mise en scène. Ce jeu du leurre avec le spectateur entretient l’ambiguïté entre réalité et fiction.

La dominante chromatique bleutée de mes images leur donne un aspect froid, glacial, qui impose une certaine distance et qui n’est pas sans rappeler la dimension fictionnelle. Le film Minority report de Steven Spielberg (2002), par exemple, est une histoire futuriste totalement construite dans la fiction, et les images du film sont entièrement réalisées dans les tons bleus. Ce code chromatique vient donner un sens supplémentaire à l’ensemble des codes que je mets en scène. C’est d’ailleurs par cette accumulation d’éléments documentaires et fictionnels, que je recrée des ambiances.

Ceci étant, la précision avec laquelle je construis mes mises en scène dans cette volonté d’interpréter des moments réels, ou encore l’esthétique de la performance théâtrale dont je fais état dans un jeu réaliste, viennent traduire la volonté d’un aspect documentaire. Dans un même temps l’apparence « parfaite » de cette fiction est angoissante et c’est ce qui interroge. Nous pouvons donc dire de cette pratique photographique qu’il s’agit de docu-fiction, un terme plus généralement employé par le cinéma ou la télévision.

Ici, nous sommes face à un ensemble de personnages et d’actions qui viennent bouleverser les codes de la représentation de l’image photographique. Aujourd’hui, la photographie se permet des détours et tente des assemblages de sujets et de formes esthétiques en quête de nouvelles propositions artistiques.

Ce médium me permet de traduire cet indicible dont je convoque l’importance : un silence contenu par des individus qui souffrent d’un mal de repères.

Les propos suivants, de Judith Schlanger, expliquent ce sentiment de vide que certaines personnes peuvent ressentir tous les jours en allant au travail. Ici, l’absence devient la forme la plus significative de ce qui ne va plus ou de ce qui n’est plus.

Faute d’un désir fort qui l’unifie et lui soit propre, il ne pourra qu’éprouver son insuffisance, sa médiocrité et l’effritement de son existence. Défini justement par l’absence de vocation, défini comme un être quelconque sans force comme sans projet, l’anti-héros sera une personne qui n’arrive pas à se rejoindre elle-même et ne sait pas quoi faire de soi.

La quête de soi a ses conventions attendues et ses stéréotypes.

Ma démarche artistique s’inscrit dans une pratique photographique contemporaine. Mon intérêt sociologique quant à cette question de l’homme au travail, m’amène à dénoncer les méfaits et les risques de ce que peut vouloir dire « travailler » aujourd’hui.

Nous terminons ainsi cette analyse sur un exemple qui n’est peut-être pas si différent de ce que souhaitait dénoncer Lewis Hine en envisageant déjà, à son époque, les conséquences du travail sur l’homme. Lui qui s’appliquait à ramener l’homme au cœur des préoccupations, il semble plus que jamais précurseur de cette évolution négative du travail dans notre société.

Dès le début de l’utilisation de la photographie, son pouvoir de représentation permet aux photographes de l’envisager comme un médium, un émetteur de pensées. Aujourd’hui, par de nombreux et divers dispositifs, la photographie nous montre qu’elle n’est pas seulement le résultat du regard singulier du photographe qui la pratique mais qu’elle est aussi une autre façon d’aborder le monde qui nous entoure. À travers l’image photographique, de nouveaux enjeux et de nouvelles réflexions se révèlent continuellement, invitant ainsi les photographes à être dans une dynamique de recherche et de création artistique en perpétuelle effervescence.

L’art a cette particularité de pouvoir se construire dans une interdisciplinarité qui permette aux différentes disciplines, ici les sciences humaines, des interactions riches et stimulantes dans un intérêt partagé pour des phénomènes sociétaux. Ma démarche artistique est le fruit de cette corrélation pluridisciplinaire et tente de montrer l’enjeu social de l’art et le statut possible de la photographie en tant que médium au-delà d’une seule représentation médiatique de notre actualité.

Notes

1er stade – La tête du chien se met à trembler et se déchire en trois morceaux comme une fleur qui ouvre ses pétales. À l’intérieur de la tête s’en trouve une deuxième qui se détache sous la pression d’un autre élément qui y apparaît. C’est un morceau de chair qui ressemble à une langue démesurée.

1er stade – La tête du chien se met à trembler et se déchire en trois morceaux comme une fleur qui ouvre ses pétales. À l’intérieur de la tête s’en trouve une deuxième qui se détache sous la pression d’un autre élément qui y apparaît. C’est un morceau de chair qui ressemble à une langue démesurée. 2ème stade – La Chose acquiert des tentacules et six pieds d’araignée. Les pieds de la forme initiale, ceux du chien, sont toujours là malgré la transformation subie.

2ème stade – La Chose acquiert des tentacules et six pieds d’araignée. Les pieds de la forme initiale, ceux du chien, sont toujours là malgré la transformation subie. 3ème stade – Une ellipse narrative nous cache une partie de la transformation. Désormais, la Chose a une tête dépouillée de sa chair. Elle est comme divisée en deux parties : l’une est rouge et l’autre est blanche. La partie rouge, tout au début, est une masse informe alors que c’est à présent la partie blanche qui constitue le monstre. Par la suite, la Chose acquiert plusieurs pieds qui vibrent sur le sol. Les tentacules s’approchent des chiens et essaient de les attraper. Deux mains s’élèvent et se dirigent vers le plafond. Elles ont des doigts et elles cassent le plafond. Une partie de la créature devient autonome et, telle une araignée, se dirige vers le plafond.

3ème stade – Une ellipse narrative nous cache une partie de la transformation. Désormais, la Chose a une tête dépouillée de sa chair. Elle est comme divisée en deux parties : l’une est rouge et l’autre est blanche. La partie rouge, tout au début, est une masse informe alors que c’est à présent la partie blanche qui constitue le monstre. Par la suite, la Chose acquiert plusieurs pieds qui vibrent sur le sol. Les tentacules s’approchent des chiens et essaient de les attraper. Deux mains s’élèvent et se dirigent vers le plafond. Elles ont des doigts et elles cassent le plafond. Une partie de la créature devient autonome et, telle une araignée, se dirige vers le plafond. 4ème stade – L’organisme est plus développé. Sur son corps on distingue trois yeux. Par la suite, la partie où les trois yeux étaient situés se déchire et un nouvel élément y apparaît. Sa couleur est rose et, à l’intérieur, se trouvent des séries de morceaux blancs qui ressemblent à des dents. Cette « plante » s’efforce d’attaquer les humains.

4ème stade – L’organisme est plus développé. Sur son corps on distingue trois yeux. Par la suite, la partie où les trois yeux étaient situés se déchire et un nouvel élément y apparaît. Sa couleur est rose et, à l’intérieur, se trouvent des séries de morceaux blancs qui ressemblent à des dents. Cette « plante » s’efforce d’attaquer les humains.