Agatha Mohring

Doctorante contractuelle, Université Toulouse – Jean Jaurès, laboratoire LLA-Créatis

agatha.mohring@univ-tlse2.fr

Pour citer cet article : Mohring, Agatha, « Dé-territorialisations, flous identitaires et frontières intermédiales dans le roman graphique galicien Ardalén de Miguelanxo Prado. », Litter@ Incognita [En ligne], Toulouse : Université Toulouse Jean Jaurès, n°7 « Territoire et intermédialité », automne 2016, mis en ligne en 2016, disponible sur <https://blogs.univ-tlse2.fr/littera-incognita-2/2018/01/09/la-ville-contemp…ite-au-generique/>.

Télécharger l’article au format PDF

Résumé

Le roman graphique intermédial galicien Ardalén de Miguelanxo Prado interroge l’imbrication intime entre le territoire et le sujet à travers le personnage de Fidel, vieux villageois espagnol qui semblerait avoir vécu en Amérique latine mais dont la mémoire est confuse. Les personnages tentent de recomposer l’histoire du personnage dé-territorialisé. Les va-et-vient constants entre l’Amérique latine des années 1930 et l’Espagne actuelle, le mélange des souvenirs, ainsi que les identités effacées, réinventées, fragmentées par la présence d’êtres fantastiques, créent un pont entre les continents et les époques qui redessine les contours d’un territoire hybride et fantasmé. Ce territoire est construit dans le roman graphique par la présence d’autres media, tels que des photos d’archives, des cartes de l’époque, des lettres, des billets de bateau, des actes juridiques, des articles, des moments de danse, de chant, qui s’intègrent à la narration ou créent des ruptures, tissant les liens et les frontières de ce territoire hybride en même temps que l’identité de Fidel.

Mots-clés : roman graphique – intermédialité – dispositifs – mémoire – intime – voyage – identité – enquête – territoire

Abstract

The Galician intermedial graphic novel Ardalén of Miguelanxo Prado investigates the intimate interaction between the territory and the human being through the protagonist named Fidel, an old Spanish villager who seemed to live in Latin America but whose memory is muddled. The characters try to rewrite the story of this de-territorialised man. The continual back and forth between the Latin America of the 1930s and present Spain, the mix of the memories and the faded, reinvented identites, broken up by the presence of fantastic creatures, build a link between the continents and the times that redrafts the outlines of and hybrid and fantasized territory. This territory, in the graphic novel, is developed by the presence of other media, as archived photos, maps of the 19 century, letters, boat trip tickets, legal acts, papers, moments of dance and singing that become part of the narrative or cut it off, drawing connections and boundaries both of this hybrid territory and of Fidel’s identity.

Keywords: graphic novel – intermediality – dispositive – memory – intimacy – travel – identity – investigation – territory

Sommaire :

Introduction

1. Dé-territorialisation et fragmentation identitaire

2. Intermédialité, dispositifs de médiation et malléabilité des frontières géographiques et identitaires

3. Re-territorialisation dans l’intimité sous-marine et redéfinition de l’identité

Conclusion

Notes

Bibliographie sélective

Raconter à partir de ce qui reste, même s’il ne reste plus grand chose à raconter (du moins le présuppose-t-on), ou encore parce que ce qui reste est si fragile, incertain, vulnérable, voire inénarrable et indicible, qu’on risque de le manquer, de le rater en allant vers lui. Quelque chose résiste — des restes — qu’il faut raconter.

James Cisneros et Michèle Garneau

Introduction

Le concept de territoire met en lumière la relation réciproque qui se tisse entre l’espace et l’individu ou le groupe qui le délimite, le construit, le réinvente, se l’approprie comme l’expliquent Gilles Deleuze et Félix Guattari quand ils définissent le territoire comme des « fragments décodés de toutes sortes, empruntés aux milieux, mais qui acquièrent alors une valeur de “propriétés”», mais également se définissent à travers lui. Le territoire ne peut donc être réduit à l’espace neutre, au lieu impersonnel, dans la mesure où il entretient un rapport particulier avec le sujet. Il s’agit donc d’un espace appréhendé, informé, soumis à des mécanismes d’appropriation, de résistance et lié à des enjeux identitaires. En effet, le sujet se construit en interaction avec le territoire. C’est dans son rapport au sujet, à l’individu, que l’espace se polarise et acquiert le statut de territoire. De manière réciproque, le territoire influence le sujet, sa construction identitaire en le territorialisant. Dans sa délimitation, son organisation, son rapport au sujet et la façon dont il est façonné, imaginé, fantasmé, le territoire reflète l’identité et l’intériorité du sujet.

Cette imbrication entre le territoire et le sujet est interrogée et développée par le roman graphique galicien Ardalén de Miguelanxo Prado dans lequel une femme, Sabela, cherche à reconstruire le passé de son grand-père Francisco, Galicien ayant émigré en Amérique Latine. Elle interroge Fidel, un vieil homme persuadé d’avoir vécu en Amérique Latine, hanté par des souvenirs précis de ce voyage alors qu’il n’a jamais quitté son village. Fidel semble dé-territorialisé, il ne sait plus à quel continent il appartient ni qui il est. Les va-et-vient constants entre l’Amérique latine des années 1930 et l’Espagne contemporaine, le mélange des trames narratives, des souvenirs, ainsi que des identités brouillées, effacées et réinventées, créent un pont entre les continents et les époques qui redessine les contours d’un territoire hybride et fantasmé.

L’articulation entre territoires et identités est polarisée par la dimension intermédiale de ce roman graphique. Ardalén met en exergue la « matérialité des média », mais aussi leur porosité et les potentialités créatrices de leurs interactions. La narration est entrecoupée de photographies d’archives, de cartes de l’époque, de lettres, de billets de bateau, d’actes juridiques, d’articles de journaux, de publications scientifiques, de jugements, de poèmes qui créent un effet de rupture tout en fonctionnant paradoxalement comme des éléments narratifs et graphiques charnières. Le récit est également peuplé de moments de danse, de chants, de musique et d’écriture qui remettent en question conjointement le territoire et l’identité du personnage.

Nous chercherons donc à montrer comment les interactions intermédiales articulent les relations entre territoire et identité en mettant en place des dynamiques de dé-territorialisation et de re-territorialisation influençant l’identité intime des personnages.

1. Dé-territorialisation et fragmentation identitaire

1. 1. Pluralité des territoires : Amérique latine, Galice et profondeurs sous-marines

Ardalén se déroule dans des espaces très différents, souvent complètement opposés, qui entretiennent des relations complexes car ces lieux sont investis d’une charge symbolique, émotionnelle particulière. Les personnages se les approprient, projettent leurs sentiments, souvenirs, fantasmes sur ces lieux, les construisant, transformant et les réinventant sous forme de territoires, tissant ainsi des liens entre des espaces éloignés temporellement et géographiquement. Ainsi, l’Amérique latine, la Galice et le monde sous-marin ne constituent pas de simples décors, mais constituent le cœur du récit au même titre que les personnages, polarisant l’identité des personnages.

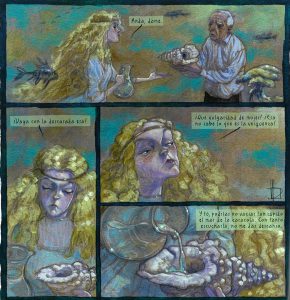

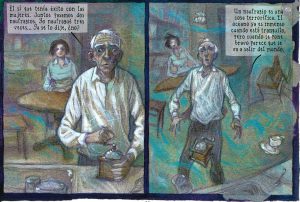

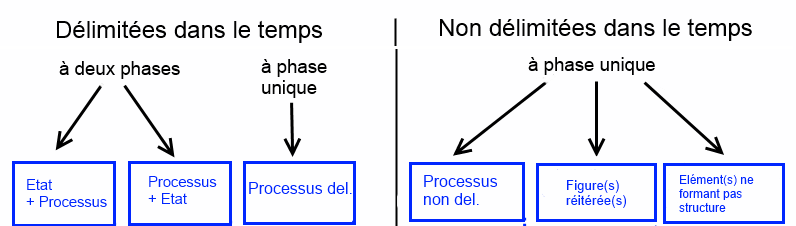

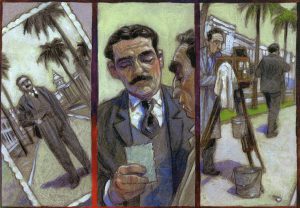

Illustration 1 : Miguelanxo Prado, Ardalén, p. 23

Illustration 1 : Miguelanxo Prado, Ardalén, p. 23

L’image de l’Amérique latine est dessinée à travers l’évocation de Cuba et du Venezuela et influencée par les topiques exotiques liés à l’imaginaire européen projeté sur l’espace latino-américain. Il ne s’agit plus de lieux concrets, de toponymes réels, d’espaces reconnaissables, mais d’un territoire qui serait la synthèse des différents espaces d’Amérique latine à travers lesquels le protagoniste aurait voyagé, réellement ou dans ses songes et ses livres : l’essence de ses littoraux à travers l’esquisse d’une plage, les couleurs et l’ambiance de ses villes à travers l’aperçu de quelques rues. En effet, les paysages d’Amérique latine d’Ardalén font essentiellement écho aux planches d’atlas universel ou aux cartes postales d’époque des plages et des villes coloniales emplies de lumières, de couleurs et de musique. Lorsque Fidel raconte à Sabela ses souvenirs de ces contrées lointaines, littéralement des étoiles plein les yeux, il souligne « les lumières et l’air décontracté des Caraïbes », et l’omniprésence de « beaucoup de couleurs… Beaucoup de joie ». L’imaginaire est renforcé par l’érotisme des femmes latino-américaines cristallisé dans le personnage de la brune Rosalía, danseuse sensuelle faisant tourner la tête de Fidel. Ces associations mettent en évidence l’image d’un territoire que Fidel s’est approprié à travers ses songes et qu’il a construit par ses lectures, ou ses hypothétiques voyages.

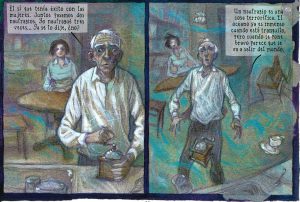

Illustration 2 : Miguelanxo Prado, Ardalén, p. 71

Illustration 2 : Miguelanxo Prado, Ardalén, p. 71

Si Fidel a la tête perdue dans le territoire latino-américain, il est néanmoins bien ancré dans son petit hameau galicien. De nouveau, ce village s’apparente davantage à un lieu réel qu’à la synthèse de l’essence de la Galice, puisque qu’il est d’abord présenté comme un « village perdu dans la montagne » avant d’avoir un nom : Noceda en los Ancares. Il s’agit d’un territoire poétique, influencé par la littérature et les topiques galiciens tels que la pluie, dessinée avec un certain lyrisme. Il se construit dans l’opposition la plus complète avec l’image précédemment évoquée de l’Amérique latine de Fidel puisque lui-même le décrit à travers « ce ciel gris, ces vêtements sombres et la misère de cette rive-ci », miroir inversé de la lumière du ciel cubain, des robes colorées des femmes et des somptueuses plages peuplant les souvenirs du vieil homme. Cette comparaison pourrait sembler être en défaveur du petit village galicien, cependant, le lien émotionnel que le lecteur perçoit entre Fidel et le territoire galicien qu’il considère comme sien, lui confère une dimension magique et profondément identitaire.

Illustration 3 : Miguelanxo Prado, Ardalén, p. 112

Illustration 3 : Miguelanxo Prado, Ardalén, p. 112

Ces deux territoires entre lesquels Fidel est écartelé sont subvertis et réunis dans un territoire sous-marin fantastique, onirique, merveilleux, théâtre de l’intimité des pensées, des souvenirs et des sentiments des personnages peuplant la mémoire du vieux galicien. Ainsi, des éléments aquatiques emplissent la maison de Fidel, envahissant à la tombée de la nuit son environnement quotidien : des poissons, des courants et des couleurs sous-marins, et des personnages-souvenirs apparaissent : son ami Raymond, le grand-père de Sabela Francisco, Rosalía et Xana. Il s’agit d’une réalité que Fidel construit, s’approprie, dans laquelle il projette ses sentiments, ses doutes, ses rêves et ses fantasmes. C’est dans ce territoire qu’il essaye de reconstruire son identité, de mener son enquête sur la nature des souvenirs qui le hantent. Ce territoire onirique lie l’Amérique latine et la Galice puisque, comme l’explique le personnage Xana, des souvenirs étrangers sont portés par le vent merveilleux ardalén qui souffle depuis les côtes latino-américaines sur les terres galiciennes et sont absorbés par Fidel qui croit les avoir vécus, faisant ainsi écho au réalisme magique.

1. 2. L’omniprésence de la fragmentation

La fragmentation ne concerne pas seulement les différents territoires évoqués ou l’identité de Fidel, elle est omniprésence dans le roman graphique. Cela s’explique tout d’abord par la nature fragmentaire du médium, selon Harry Morgan « la bande dessinée est un art de la rupture ». Cette rupture réside tout d’abord dans un dysfonctionnement de l’adéquation parfaite entre le texte et l’image. La bande dessinée, et tout particulièrement le roman graphique, joue sur la friction entre le texte et l’image, empêchant une lecture continue du récit dans la mesure où celui-ci « est dans tous les interstices de la surface qu’on a recouverte de texte et de dessin ». C’est donc de la fragmentation, de la juxtaposition, de la rupture, des résonances et des échos que « naît un plus haut sens ». Il convient donc de percer, de décoder cette fragmentation pour découvrir ce « plus haut sens » qui apparaît dans les brèches, les fissures issues de la fragmentation.

C’est en premier lieu la temporalité qui est altérée : les va-et-vient constants entre différentes époques, qui s’étendent des années 1930 aux années 1990, brouillent les frontières temporelles et donnent l’impression que le temps est fragmenté, subjectivé. On passe de la jeunesse de Francisco à l’enfance de Fidel, au temps présent et aux souvenirs que Sabela a de sa mère, puis de sa grand-mère. Cette dynamique est le résultat d’un traitement psychologique du temps selon Miguel Ángel Muro Munilla : « il s’agit de psychologiser le temps, à partir, surtout, du vécu des personnages. […] L’effet immédiat de cette intériorisation du temps par le personnage est la rupture de la chronologie séquentielle, exacte et aseptisée, qui laisse alors place à un temps irrégulier et troublé par l’émotion ».

Les souvenirs polarisent ces voyages dans le passé, mais ils ne sont pas les seuls « dispositifs déclencheurs ». La mémoire est fondamentale, et elle est intrinsèquement liée à l’identité intime des protagonistes. Ainsi, Fidel se représente des personnages et des époques que le cours du temps et les frontières géographiques n’auraient jamais pu réunir, comme Xana, l’amie d’enfance galicienne et Rosalía la « fiancée » cubaine d’Antonio. Il fragmente le temps et l’espace et les intériorise pour faire coïncider leur rencontre, dépassant ainsi l’impossible réconciliation géographique, physique et temporelle.

On observe également une fragmentation de la focalisation : se manifestent tour à tour les points de vue de différents personnages qui permettent de mener l’enquête sur le passé de Francisco et la santé mentale de Fidel. Les souvenirs de Sabela, de Fidel, de Francisco complètent et disloquent alternativement le récit dans la mesure où ils ne concordent pas systématiquement. L’intervention de souvenirs dont l’origine est bien plus incertaine complexifient le récit, soulignant ses ambiguïtés du récit, et par là-même celles de la mémoire de Fidel, puisqu’ils paraissent neutres et incontestables. Ainsi, le lecteur apprend que la tante de Fidel tenait une maison close, ou encore qu’Antonio, marin dont Fidel semble avoir adopté les souvenirs, est mort lors d’une bagarre, et qu’il connaissait, enfant, une petite fille appelée Adela ressemblant beaucoup à Xana, un des personnages-souvenirs avec lesquels dialogue Fidel. La fragmentation de la focalisation suit un double mouvement qui vise d’une part à morceler l’histoire et à éparpiller les pièces de l’enquête pour que le lecteur la reconstruise. D’autre part, cette division reflète la nature ambiguë du souvenir et de l’identité en remettant en question l’unicité de la mémoire, l’objectivité des souvenirs, et même les focalisations apparemment neutres qui semblent confirmer certaines versions du récit.

1. 3. Dé-territorialisation géographique et identitaire

Nous emprunterons ici le concept de « dé-territorialisation » développé par Gilles Deleuze et Félix Guattari en nous affranchissant de la critique du capitalisme intrinsèquement liée à cette notion dans L’anti-Oedipe, pour nous centrer sur l’idée selon laquelle « c’est chaque passage de flux qui est une dé-territorialisation, chaque limite déplacée, un décodage ». La dé-territorialisation implique un mouvement, une modification des frontières. Mille-Plateaux approfondit cette idée en considérant qu’« il faut penser la dé-territorialisation comme une puissance parfaitement positive, qui possède ses degrés et ses seuils (épistrates), et toujours relative, ayant un envers, ayant une complémentarité dans la re-territorialisation. Un organisme déterritorialisé par rapport à l’extérieur se re-territorialise nécessairement sur ses milieux intérieurs ». On remarque que la dé-territorialisation extérieure entraîne une re-territorialisation intérieure, qui peut ainsi être mise en relation avec l’identité, l’intimité.

Nous allons d’abord nous intéresser à la dé-territorialisation telle qu’elle apparaît dans Ardalén à travers la situation de différents protagonistes. Certains personnages, dans leur relation à l’espace, au territoire, à leur identité, paraissent déterritorialisés : cela se traduit par le fait qu’ils ont l’air constamment perdus, déracinés. Il est intéressant que cet état induise souvent un repli sur soi qui prend la forme d’introspections, de recherche sur leur passé, d’interrogation de la mémoire ou des sentiments. Ainsi, Francisco le grand-père de Sabella s’est expatrié en Amérique latine, mais a laissé sa famille derrière lui en Espagne. Il ne cesse d’écrire des lettres, il revient puis repart, et ne parvient pas à reconstruire une vie de famille en Amérique latine. Il est expatrié et déterritorialisé par sa condition mouvante qui ne lui permet pas de déterminer son identité. Sabela quant à elle vient de divorcer, elle est perdue, ne sait plus qui elle est et ne semble pas avoir d’endroit où aller. Son enquête sur son grand-père et son imaginaire de l’Amérique latine, de sa vie, ont pour but de l’aider à reconstruire son identité, à trouver sa place, c’est-à-dire à se re-territorialiser intimement. Son errance géographique et introspective est donc compensée par une tentative de re-territorialisation identitaire et généalogique. Enfin, Fidel a perdu sa mémoire, et avec elle son identité. Il s’avère qu’il est envahi par les souvenirs d’un marin galicien Antonio, qui ne sont pas les siens. Les personnages-souvenirs qui apparaissent dans son monde sous-marin l’appellent tour à tour Antonio et Fidel, ce qui participe d’une identité aux frontières poreuses, brouillées, d’un sentiment d’appartenance territoriale divisée : Fidel ne sait même plus s’il s’est rendu réellement en Amérique latine, s’il y a vécu ou aimé comme il croit se souvenir. Il se projette dans ce territoire rêvé sans l’avoir habité autrement qu’à travers un avatar de lui-même. En convoquant ces personnages-souvenirs intimement, il les interroge sur son identité et tente de se recentrer sur lui-même pour mieux se définir.

Face à cette situation de fragmentation du récit, des territoires et de l’identité, de dé-territorialisation des personnages, se mettent en place des dispositifs de re-territorialisation articulés à travers des relations intermédiales.

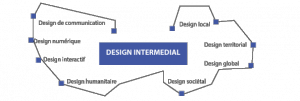

2. Intermédialité, dispositifs de médiation et malléabilité des frontières géographiques et identitaires

L’intermédialité, telle que l’ont développée les chercheurs de Centre de Recherche sur l’Intermédialité, est un concept qui permet d’analyser les relations, les dynamiques entre différents media, puisque comme l’expose Silvestra Mariniello :

“ inter ” […] indique le renvoi d’une pratique médiatique à une autre, ainsi que la spatio-temporalité suspendue de l’ “ entre-deux ” ; “ médium ”, le milieu dans lequel a lieu un événement ; “ médiation ”, […] à la façon dont une rencontre est possible entre un sujet et le monde, entre deux sujets dans un mouvement qui, à chaque fois, les constitue l’un par rapport à l’autre.

L’intermédialité s’inscrit donc dans une dynamique d’échanges, de rencontres et de porosité, se situant ainsi dans un entre-deux qui fait écho à la situation des personnages d’Ardalén. La perméabilité constitue, selon Johanne Villeneuve, « la caractéristique des médias eux-mêmes » et contribue dans le roman graphique de Miguelanxo Prado à abolir les frontières et déconstruire cette organisation rigide et délimitée de l’espace, et notamment la séparation entre Espagne et Amérique Latine.

2. 1. Ruptures intermédiales et narration

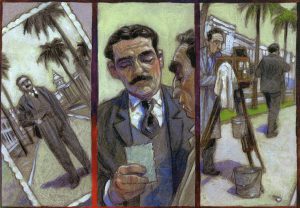

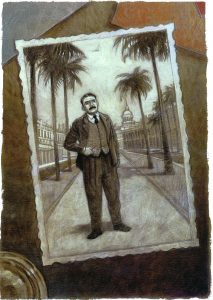

Illustration 4 : Miguelanxo Prado, Ardalén, p. 54

Illustration 4 : Miguelanxo Prado, Ardalén, p. 54

Dans Ardalén surgissent brusquement entre les planches du roman graphique des planches d’atlas, des appareils radiophoniques, des billets de trajet en bateau, des factures d’envois de lettres, des articles scientifiques sur la mémoire, des poèmes, un jugement, une lettre officielle de décès, des relevés de trajectoire d’une tempête et un grand nombre de photographies redessinées.

Ces éléments hétérogènes introduisent une rupture non seulement narrative, mais également médiatique. En effet, il convient de souligner la matérialité de ces intrusions qui contrastent avec le graphisme et le récit du roman graphique. La carte ne s’apparente pas à un dessin de carte, mais à une vraie carte, avec ses caractéristiques, ses couleurs. La déclaration de décès comporte des cachets, des emblèmes, des en-têtes, une police ; l’organisation de cette page s’oppose à la structure de la planche précédente dont la ligne narrative poursuit l’enquête de Sabela. Ce contraste fait ressortir le document qui semble ne pas être à sa place, et met l’accent sur l’attention, et sans doute le plaisir de l’auteur de rétablir la matérialité de ces différents média : on remarque le détail de la calligraphie de la machine à écrire, qui rappelle la matérialité de la pratique de l’écriture, et par extension du médium. On note la reproduction du style de rédaction des évaluations médicales, psychologiques, des rapports de procès, du détail des cachets quelque peu écaillés, des signatures débordant sur l’écriture. Ces précisions sont certes des symboles d’une pesanteur hiérarchique, administrative, mais ils dévoilent surtout un goût pour la reproduction de la matérialité du document. Miguelanxo Prado ne se contente pas d’une simple restitution d’information qui ne prendrait pas en compte le support. Au contraire, les couleurs jaunies, les pages cornées, les déchirures et les pliures rappellent que ces documents ont une histoire qui a un rôle à jouer dans le roman graphique, et font écho à la mémoire endommagée de Fidel et aux écueils du temps.

Les apports intermédiaux, qui surgissent au détour d’une page, constituent une rupture médiatique, narrative mais également frontalière qui contribue à réunir les territoires galiciens et latino-américains. En effet, le tampon « control de embarque » du billet de bateau de troisième classe du grand-père Francisco entre La Coruña et La Habana marque l’effectivité de ce voyage. Le trajet inverse, depuis La Habana jusqu’à La Coruña, est représenté par l’avis indiquant que Francisco a envoyé de l’argent pour sa famille, ou encore par les lettres qu’il envoie à sa femme et à ses filles. La matérialité de ces document révèle le trajet qu’ils ont effectué et symbolise non seulement la possibilité du voyage, tangible, mais également la réunion physique, matérielle, sentimentale, entre les deux territoires, créant ainsi une sorte de continuum territorial qui fait écho aux projections fantasmées des personnages sur l’un ou l’autre des territoires, ou au parcours du vent ardalén. La liste des passagers du navire naufragé, indiquant leur nationalité, réunit également des identités espagnoles et latino-américaines sur un moyen de transport qui fait habituellement la liaison entre les deux continents, insistant donc sur une réunification du territoire.

Illustration 5 : Miguelanxo Prado, Ardalén, p. 56

Illustration 5 : Miguelanxo Prado, Ardalén, p. 56

Ces intrusions oscillent entre rupture et continuité, puisque malgré le fait qu’elles interrompent la narration, forçant le lecteur à prendre du recul par rapport à celle-ci, elles constituent une prolongation et un renforcement de la double enquête sur la vie de Francisco et sur la santé mentale de Fidel. Les documents tels que les billets, lettres ou avis de décès donnent des indices au lecteur sur la vie de Francisco, lui permettent de reconstruire de son côté son histoire, lui donnant en quelque sorte une longueur d’avance sur les personnages. Les articles sur la mémoire et les évaluations psychologiques de Fidel fournissent des preuves tangibles de la folie de celui-ci et nuancent l’ambiguïté fantastique de ses visions. Ces informations qui s’opposent aux apparitions des personnages-souvenirs avec lesquelles dialogue Fidel, qui sont en rupture avec l’onirisme de son monde sous-marin, sont en réalité des recours visant à renforcer la plurivocité du récit et du roman graphique, à lui donner plus de profondeur et à attiser la curiosité du lecteur en lui laissant une liberté d’interprétation. Le lecteur, clefs en main, peut alors choisir de croire en la folie de Fidel, ou en la magie du vent ardalén, passeur de souvenirs étrangers, et des projections sous-marines.

Les ruptures intermédiales provoquées par l’introduction de ces éléments médiatiquement hétérogènes renforcent donc paradoxalement la continuité territoriale et narrative de ce roman graphique.

2. 2. Dispositifs de médiation intimes et géographiques

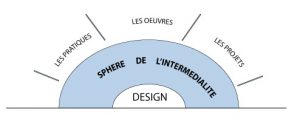

Illustration 6 : Miguelanxo Prado, Ardalén, p. 44

Illustration 6 : Miguelanxo Prado, Ardalén, p. 44

Certains objets et média fonctionnent également comme des dispositifs de médiation à la fois intimes et géographiques. Par dispositif, nous faisons référence à la critique des dispositifs que Bernard Vouilloux associe à l’« École de Toulouse », et plus particulièrement au concept de dispositif que définit comme une « matrice d’interactions potentielles », articulée sur trois niveaux : un premier niveau matériel, un second niveau pragmatique, et un dernier niveau symbolique. Nous présenterons deux dispositifs de médiation entre la réalité et le monde imaginaire sous-marin, deux territoires de Fidel qui métaphorisent sa condition physique, sociale, et l’intimité de ses pensées, de ses sentiments, de sa mémoire et de ses désirs.

Illustration 7 : Miguelanxo Prado, Ardalén, p. 50

Illustration 7 : Miguelanxo Prado, Ardalén, p. 50

Le coquillage est un dispositif qui permet à Fidel de basculer dans le monde imaginaire. Il ne s’agit pas seulement d’un coquillage qui rappelle le son de la mer que Fidel écoute de temps à autre et qui l’amène à se souvenir de son passé de marin fantasmé. C’est en réalité le personnage de Xana, sorte de fée marine, qui remplit le coquillage de véritable eau de mer, et qui le vide à mesure que Fidel l’écoute. L’activation du dispositif se fait donc à travers l’eau qui l’alimente et le geste du protagoniste qui le porte à son oreille. Il y a donc une insistance sur le premier niveau matériel de ce dispositif, d’une part dans la poésie de son aspérité, d’autre part dans le fait que Fidel ne cesse de toucher le coquillage, qui passe de mains en mains tel un trésor. A un niveau pragmatique, le coquillage symbolise le lien entre Fidel et les êtres qui peuplent le monde sous-marin, puisque cette sorte de « machine à voyager dans le temps et dans l’espace» remplit peu à peu la maison de Fidel de tâches bleues, de poissons, de méduses et autres éléments marins, et lui permet d’établir le contact avec le marin Ramón et la fée marine Xana. A un niveau davantage symbolique, le coquillage représente la relation ambiguë qu’entretiennent Fidel et Xana, mélange d’amitié et d’amour. Cette dernière serre toujours ce coquillage contre son cœur, mais décide finalement de le briser, manifestant ainsi une forme de rupture, quand elle perçoit comme une trahison l’intérêt que Fidel porte au personnage-souvenir sensuel Rosalía. Le coquillage constitue donc un dispositif de médiation qui articule deux territoires et des relations intimes complexes.

Illustration 8 : Miguelanxo Prado, Ardalén, p. 26

Illustration 8 : Miguelanxo Prado, Ardalén, p. 26

Le vieux poste de radio de Fidel fonctionne également comme un dispositif intermédial. Si pour Sabela le poste ne fonctionne pas puisqu’elle n’entend rien, pour Fidel et les personnages-souvenirs, il permet d’écouter le chant des baleines qui s’inscrit matériellement dans la page, et dont l’intonation se traduit par l’inclination de la calligraphie. Il est intéressant de constater de nouveau un intérêt tout particulier porté à la matérialité et aux spécificités de ce vieux poste de radio qui contraste avec la radio neuve que Sabela offre à Fidel. De nouveau, on observe une importance de la mécanique et de l’esthétique du poste de radio dans le soin et l’attention portés aux couleurs, à l’aiguille et aux bruits que produisent les boutons. L’insistance sur l’activation de la radio par ces boutons renforce l’idée qu’elle est un dispositif permettant de plonger dans le monde sous-marin des personnages-souvenirs. Ces détails relatifs au fonctionnement de la machine semblent vouloir mettre en lumière son action magique. Comme le coquillage, l’activation matérielle du dispositif fait apparaître des personnages, on le voit avec l’esquisse de Xana qui apparaît dans l’ombre, et, à un niveau pragmatique, permet à Fidel de communiquer avec eux, de basculer dans leur réalité. De plus, ne s’agit pas d’un simple poste de radio, il représente l’image stéréotypée et fantasmée des anciens postes de radio. Contrastant avec la radio neuve sans âme, il symbolise l’ancien, le passé, et par extension la mémoire de Fidel sollicitée par l’activation du poste. Les chants de baleine font également écho à la tristesse et la nostalgie du protagoniste face à ses souvenirs.

2. 3. Transitions intermédiales et retour sur le médium

Il est intéressant de constater que certains des documents qui font irruption dans le roman graphique sont par la suite parfaitement intégrés dans la narration et dans l’image, et permettent ainsi de les décoder.

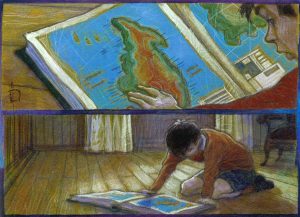

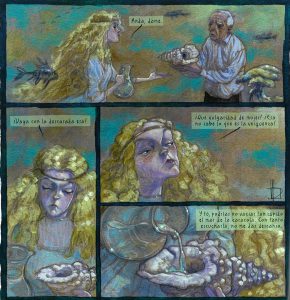

Illustration 9 : Miguelanxo Prado, Ardalén, p. 28

Illustration 9 : Miguelanxo Prado, Ardalén, p. 28

Illustration 10 : Miguelanxo Prado, Ardalén, p. 29

Illustration 10 : Miguelanxo Prado, Ardalén, p. 29

C’est le cas notamment de l’atlas universel, médium qui apparaît dans toute sa matérialité en sa qualité d’objet, élégant et pesant, mais aussi à travers le détail d’une de ses cartes. L’échelle, les inscriptions et les formes rappellent clairement les atlas. Cependant, le traitement des couleurs annonce déjà l’intégration à venir du medium dans le roman graphique. On observe un peu plus loin, à la manière d’une prise de recul cinématographique, l’atlas qu’est en train de lire le jeune Fidel, ouvert à la même page que la page d’atlas représentée. Cette fois, l’atlas est traité dans le style de Miguelanxo Prado, il apparaît presque flou, il est impossible d’en lire le contenu écrit et les lignes et les traits ne sont plus qu’un rappel des détails foisonnants et précis de l’atlas. Cette transition de la page de l’atlas dans le roman graphique isolée puis intégrée avec subjectivité, semble refléter le système de pensée de Fidel, qui a assimilé ce qu’il a lu toute sa vie, puisqu’il a vécu parmi les livres. Il s’est approprié leur contenu, qui a envahi sa mémoire et qui refait surface sous la forme de souvenirs flous, idéalisés, d’endroits où il n’est jamais allé. Ainsi, quand Fidel rêve éveillé et se remémore les toponymes latino-américains, le lecteur aperçoit dans un coin de la bibliothèque ce même atlas, l’avertissant que l’origine de ces toponymes n’est pas un voyage, mais une lecture de l’atlas universel. Cette transition intermédiale éclaire les processus de mémoire et de création.

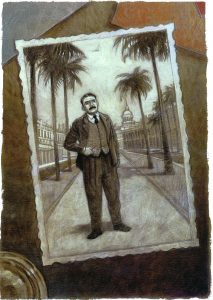

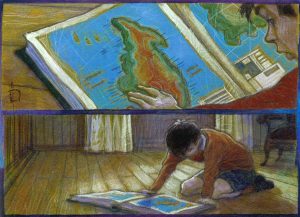

Le traitement du medium photographique relève également de l’intermédialité. Une photographie redessinée de Francisco apparaît sur une page entière. Il s’agit du portrait de Francisco. Le lecteur attentif se rend compte que cette même photographie est parfaitement intégrée au récit, puisqu’elle se trouvait dans une boîte en fer contenant les derniers effets personnels et lettres du grand-père de Sabela conservée par sa mère, sa tante, puis par Sabela. La photographie, redessinée avec plus ou moins de détails, vieillie et abîmée au fil du temps, passe de mains en mains et permet également à Sabela de mener son enquête. Miguelanxo Prado revient sur la naissance et l’histoire de cette photographie, prise à Cuba et envoyée en Galice à la grand-mère de Sabela. On observe un retour en arrière, une généalogie de cette photographie qui remonte la généalogie du propre medium photographie, notamment à travers la représentation d’un appareil photographique de la première moitié du XXe siècle. Nous constatons de nouveau à la fois la matérialité du médium et son intégration dans le récit du roman graphique, qui permet de remonter le passé de Francisco. La photographie est à la fois “mise en bande dessinée” et réaffirmée en tant que médium.

Illustration 11 : Miguelanxo Prado, Ardalén, p. 30

Illustration 11 : Miguelanxo Prado, Ardalén, p. 30

Illustration 12 : Miguelanxo Prado, Ardalén, p. 55

Illustration 12 : Miguelanxo Prado, Ardalén, p. 55

Ces différents processus illustrent aussi indirectement la capacité du roman graphique d’intégrer et les mécanismes lui permettant de s’approprier d’autres médias.

3. Re-territorialisation dans l’intimité sous-marine et redéfinition de l’identité

3. 1. Re-territorialisation intime sous-marine à travers la musique et la danse

Dans la mesure où le monde sous-marin relève à la fois du fantastique, de l’onirique et du merveilleux, il fonctionne comme un territoire intime au sein duquel peuvent s’exprimer plusieurs voix constituant l’identité dans toute sa complexité, puisque selon Lanfranco Aceti, celle-ci se « base de plus en plus sur […] des processus d’altération et de superposition de plusieurs degrés de réalité ». Si l’identité se bâtit à partir d’une altération et d’une superposition du réel, elle s’érige également, dans le cas du protagoniste, sur une altération et une superposition des média présents dans l’œuvre, et en particulier de la musique et de la danse au sein du monde sous-marin de Fidel.

Illustration 13 : Miguelanxo Prado, Ardalén, p. 108

Illustration 13 : Miguelanxo Prado, Ardalén, p. 108

La superposition des sonorités est paradigmatique dans la mesure où la personnalité de Fidel oscille entre la mélancolie et la joie de vivre, entre son attirance pour Xana, qui représente la Galice, la beauté féerique sérieuse, et celle qu’il ressent pour Rosalía, symbole de l’Amérique latine, de la sensualité exotique. Cette ambivalence et cette complexité de sa personnalité se traduisent par un conflit musical, entre chants de baleines tristes et envoûtants et groupes de musiques latino-américains évoquant la joie et la volupté. Ces deux sonorités peuplent le roman graphique, mais sont également amenées à se rencontrer, à se superposer. En effet, Rosalía décide de couper le poste diffusant des chants de baleine et de faire écouter à Fidel et Xana des airs latino-américains. Si Xana est d’abord réfractaire, elle se laisse fasciner par cette musique et en reconnaît la beauté. Cette superposition intermédiale conflictuelle puis acceptée métaphorise ainsi les complexes influences de la personnalité de Fidel, et lui permettent d’affirmer son identité et de se re-territorialiser dans l’hétérogénéité de son intimité.

Illustration 14 : Miguelanxo Prado, Ardalén, p. 83

Illustration 14 : Miguelanxo Prado, Ardalén, p. 83

La superposition intermédiale de la musique et de la danse dans le roman graphique altère également le “monde réel” dans lequel est supposé vivre Fidel, et contribue à renforcer sa territorialisation dans son monde sous-marin intime. Ce processus de re-territorialisation intermédial est toujours impulsé par un personnage féminin. Ainsi, quand Xana incite Fidel à jouer du piano et se met à danser, elle l’amène à se plonger entièrement dans son monde imaginaire, intime, reconfiguré par la musique et la danse. L’arrière-plan de la maison de Fidel, présence tangible de la réalité, est envahi par les éléments marins. Les tourbillons de la musique, de la danse, de la mer et du dessin se superposent et forment une spirale qui aspire Fidel hors de la réalité. Le même processus d’altération et de superposition intermédiale se reproduit, cette fois impulsé par Rosalía et par la danse. Quand Rosalía et Ramón se mettent à danser, le décor de la maison de Fidel s’efface. Les couleurs habituelles du territoire sous-marin sont altérées, puisque le brouillard bleu est recouvert de nuages jaunes et que les poissons ternes prennent des couleurs vives. Le rythme s’accélère comme en témoigne l’orientation fragmentée du cadrage. La musique transparaît dans l’apparition soudaine du groupe de musique avec leurs instruments éblouissants, et la présence de points de lumière scintillants.

Illustration 15 : Miguelanxo Prado, Ardalén, p. 107

Illustration 15 : Miguelanxo Prado, Ardalén, p. 107

Dans ces deux cas, la musique et la danse contribuent à ancrer la narration et Fidel dans son monde intérieur sous-marin. La superposition intermédiale permet d’exprimer les sentiments intimes de Fidel mais aussi toute la complexité de la mémoire, de creuser ses différentes strates et de reconstruire l’identité du personnage.

3. 2. Jeux de translucidité

Les différentes re-territorialisations sont rendues possibles par des jeux aqueux de translucidité. L’élément liquide est omniprésent dans le roman graphique. Il porte les souvenirs, les lie à la réalité. Quand les personnages-souvenirs rendent visite à Fidel chez lui, la nuit, des taches bleues apparaissent, flottant dans la maison de Fidel comme si elle se retrouvait soudainement plongée au fond de la mer. L’élément liquide constitue un élément charnière dont la consistance magique permet une porosité entre l’intériorité de Fidel et le monde extérieur qui confère une dimension onirique, merveilleuse, aux moments de remémoration de Fidel.

Illustration 16 : Miguelanxo Prado, Ardalén, p. 40

Illustration 16 : Miguelanxo Prado, Ardalén, p. 40

Cette présence onirique et liquide a également une qualité translucide, puisqu’elle permet la combinaison, la superposition, la fusion et le mélange du décor de la maison de Fidel et du fond marin agrémenté de poissons. Le flou, le translucide, constituent une sorte de voile qui préserve l’intimité des pensées et des sentiments de Fidel. Le jeu des couleurs, des ombres, mais également à un niveau symbolique celui de l’hésitation entre fantastique, merveilleux, rêve et réalité permet de protéger l’intimité de Fidel. Ses pires moments d’abattement sont donc atténués, de la même manière que l’aboutissement de sa relation avec Rosalía se dissimule derrière l’apparente hallucination d’un vieillard sénile. En ce sens, l’interaction translucide entre la réalité et le monde sous-marin situe l’action et la narration dans un entre-deux mouvant qui permet un jeu avec le fantastique, l’onirique et le doute quant à la réalité de ce que vit Fidel.

De la même manière, selon leur degré de proximité avec Fidel, protagoniste central, les personnages-souvenirs ne se contentent pas d’entrer et sortir comme des personnages de théâtre, ils ont aussi la capacité de se diluer dans le décor, de devenir eux-mêmes translucides. Ainsi, Xana, comme si elle n’était pas un personnage mais un souvenir, une hallucination sans réelle consistance disparaissant dans un recoin de l’esprit de Fidel quand Francisco lui rend visite, acquiert une dimension translucide, se fondant dans le piano, qui est également son medium de référence, pour laisser place à Francisco. Elle a également la capacité de fusionner avec la musique quand Fidel se laisse emporter par ses sentiments, notamment lorsqu’il joue du piano, comme si les mots ne suffisaient plus pour exprimer la complexité des sentiments de Fidel, et qu’il avait besoin de la traduire par des sonorités.

On retrouve alors ce que Marie Elisa Franceschini nomme :

l’esthétique du « translucide », qui joue sur l’effet déstabilisant et oscillant des ambivalences de l’humain fragmenté, et sur les multiples possibilités d’un sens fragmentaire, suscite chez le récepteur la mobilité du point de vue, et l’adaptabilité du regard, pour la prise en compte d’une réalité multiforme.

3. 3. Un territoire intime où être soi-même

Parce qu’il maintient le doute et crée un voile visuel, sonore et symbolique sur la réalité, le monde sous-marin est un véritable territoire intime pour Fidel qui peut s’y re-territorialiser, et donc être lui-même, forger de nouveau son identité. Le protagoniste « connaît angoisses et sensualité », pour reprendre l’expression d’Arnaud de la Croix et de Frank Andriat, dans la mesure où « il n’est plus l’idéal inaccessible auquel on rêve de s’identifier, il est un être qui tend à nous ressembler, […] plus intimiste, plus personnel ». Dans ce monde intime, intérieur, Fidel peut être lui-même et s’éloigner du stéréotype du héros, de celui du anti-héros, de leur abstraction, pour incarner une humanité plurivoque et complexe.

On voit notamment chez Fidel que la violence de ses émotions contribue à déconstruire l’image du personnage âgé apathique, qu’on retrouve dans bon nombre de romans graphiques et bandes dessinées. Fidel, en effet, vibre d’émotions de toutes sortes. S’il est taciturne, amorphe, enfermé dans ses livres, dans ses pensées, et peu sociable avec les villageois et les habitués du bar, Sabela et ses amis-personnages-souvenirs parviennent à l’émouvoir, à lui faire abandonner son apathie de façade pour se laisser porter par ses sentiments. La violence de ses émotions déconstruit donc le stéréotype du troisième âge pour mettre en avant l’humanité touchante et la complexité des émotions de Fidel, reflétant une grande envie de vivre de nouvelles expériences et une immense capacité de ressentir des émotions.

Illustration 17 : Miguelanxo Prado, Ardalén, p. 110

Illustration 17 : Miguelanxo Prado, Ardalén, p. 110

Celles-ci se traduisent d’une part dans son rapport avec son ami Ramón le marin. Il culpabilise de ne pas l’avoir sauvé lors d’un naufrage, mais ressent également une forte jalousie face à ses talents de séducteur. Il s’emporte avec rage et violence contre lui. Ces moments de conflits et de colère lui permettent d’affirmer ses idées, ses désirs et ainsi son identité. Les changements d’humeur de Fidel, sa capacité à pardonner et ses efforts pour sauver son amitié avec Ramón dévoilent la complexité sentimentale et émotionnelle du personnage, lui conférant ainsi une plus importante authenticité et humanité. D’autre part, sa relation amoureuse avec Rosalía est esquissée dans le monde sous-marin sans être complètement dévoilée, puisque le lecteur ne perçoit que le développement progressif et poétique de cette relation.

Illustration 18 : Miguelanxo Prado, Ardalén, p. 162

Illustration 18 : Miguelanxo Prado, Ardalén, p. 162

Cependant, l’invention de ce monde sous-marin reflète une autre facette du personnage de Fidel : la solitude qu’il ressent dans le monde réel. Fidel vit seul, sans famille ni ami, et reste volontairement à l’écart du reste du village. Il erre seul et peuple le vide de son existence de poissons, d’eau de mer, d’objets marins et de personnages-souvenirs qui lui servent d’entourage. Derrière l’onirisme aqueux transparaît une impossibilité d’intégrer un groupe, de vivre en société, qui conduit Fidel à inventer une réalité parallèle, fantastique, dans laquelle il peut expérimenter et projeter ses désirs, ses doutes identitaires, ses pensées.

Conclusion

Dans le roman graphique Ardalén, les dispositifs et relations intermédiaux créent un territoire poétique hybride, entre des continents, des réalités et des époques distinctes. Ce continuum territorial ambigu et instable permet de re-territorialiser intimement les personnages déterritorialisés à travers une reconstruction de leur identité fragmentée. Les modalités d’emprunts, d’intégration, de rejet, de dialogue entre les media font partie intégrante de cette recherche et redessinent les frontières territoriales et identitaires floues et poreuses.

Les interactions entre les media interrogent et repoussent également les limites du roman graphique en tant que medium, puisque la dé-territorialisation et les doutes identitaires des personnages font écho aux problématiques de l’hybridité et des limites du roman graphique.

Bibliographie sélective

DE LA CROIX Arnaud, ANDRIAT Frank. Pour lire la bande dessinée. Bruxelles / Paris : De Boeck-Wesmael-Duculot, 1992

DELEUZE Gilles et GUATTARI Félix. L’anti-Oedipe. Paris : Éditions de Minuit, 1972, 645p.

DELEUZE Gilles et GUATTARI Félix. Mille-Plateaux. Paris : Éditions de Minuit, 1980, 495 p.

FRANCESCHINI Marie Elisa. « L’esthétique du translucide » chez José Sanchis Sinisterra. Université Toulouse Jean-Jaurès, 2009, 651 p.

LANFRANCO Aceti. «Instantaneously Mediated Virtual Visions: The Transmedia Circuit of Images, Body, and Meanings». Art Inquiry, issue: 10 / 2008.

MARINIELLO Silvestra. « Commencements ». Intermédialités : histoire et théorie des arts, des lettres et des techniques / Intermediality: History and Theory of the Arts, Literature and Technologies, Numéro 1, printemps 2003, p. 47-62

MORGAN Harry. « Modernité du comic-strip ». in: Thierry Groensteen (dir.) Bande dessinée Récit et Modernité. Paris : Futuropolis, 1988.

MURO MUNILLA Miguel Ángel. Análisis e interpretación del cómic, Logroño: Universidad de La Rioja, Servicio de Publicaciones, 2004.

ORTEL Philippe. « Avant-propos ». in : Philippe Ortel (dir.), Discours, image, dispositif Penser la représentation, II, Paris, L’Harmattan, « Champs visuels », 2008.

ORTEL Philippe. « Vers une poétique des dispositifs ». in : Philippe Ortel (dir.), Discours, image, dispositif Penser la représentation, II, Paris, L’Harmattan, « Champs visuels », 2008.

PRADO Miguelanxo. Ardalén. Barcelone : Norma, 2012, 256 p.

VILLENEUVE Johanne. « La symphonie-histoire d’Alfred Schnittke. Intermédialité, cinéma, musique ». in : Philippe Despoix, Johanne Lamoureux et Éric Méchoulan (dir.), Intermédialités : histoire et théorie des arts, des lettres et des techniques, Numéro 20 « traverser / crossing », supplément, automne 2012, printemps 2013, p. 55-72.

VOUILLOUX Bernard. « La critique des dispositifs ». Critique, 718, mars 2007, p. 152-168.