Beyrouthy Damien

Doctorant en Arts Plastiques, Université Toulouse – Jean Jaurès

damien.beyrouthy@univ-tlse2.fr

Pour citer cet article : Beyrouthy, Damien, « Duplicité du corps représenté en art vidéo : entre effet de surface et effet de présence. », Litter@ Incognita [En ligne], Toulouse : Université Toulouse Jean Jaurès, n°6 « Jeux et enjeux du corps : entre poïétique et perception », été 2016, mis en ligne en 2016, disponible sur <https://blogs.univ-tlse2.fr/littera-incognita-2/2018/01/09/la-ville-contemp…ite-au-generique/>.

Télécharger l’article au format PDF

Résumé

Cet article aborde l’effet produit par le médium vidéo et sa mise en espace sur le statut des corps perçus par le spectateur. Il s’intéresse plus précisément au balancement entre effet de présence et effet de surface des corps vidéos. Dans cette perspective, trois installations vidéographiques seront étudiées : Ocean without a shore (Bill Viola), Glissement rugueux en surface (Damien Beyrouthy) et La Table de sable (Magali Desbazeille).

Mots-clés : art contemporain – corps – installation – présence – surface – vidéographie

Abstract

This article approaches the effect produced by the video medium, and its spatial throw-in, upon the status of bodies as perceived by the spectator. We will focus attention more particulary on the balance between the presence effect and the surface effect on video objects. In this perspective, three videographic installations will be studied: Ocean without a shore (Bill Viola), Glissement rugueux en surface (Damien Beyrouthy) and La Table de sable (Magali Desbazeille).

Key-words: contemporary art – bodies – installation – presence – surface – videography

Sommaire

1. Ocean without a shore, traversée et émotion

2. Glissement rugueux en surface, tension et plan

3. Table de sable, surface épaisse et interactivité fictive

Notes

Bibliographie

Nous nous intéresserons au statut des corps représentés dans trois installations vidéographiques du XXIème siècle, et plus particulièrement aux effets de surface et de présence produits par ce type de dispositif de représentation. Nous verrons que ces effets sont antagonistes et co-présents. Ce balancement est intéressant car il est propre aux installations vidéos et permet d’interroger, d’une manière inédite, le rapport que nous entretenons, spectateurs, avec nos représentations contemporaines. Nous nous efforcerons de mettre en lumière cette dualité par trois chemins : les contenus des vidéos, les caractéristiques du médium et la mise en espace de celui-ci.

Précisons tout d’abord quelques notions. En premier lieu, comment définir le syntagme effet de présence ? Ici, nous nous entendrons sur une impression de présence du référent. Pour ce qui nous intéresse, l’effet de présence consisterait à donner l’impression de présence d’un corps humain. En quelque sorte, le médium se ferait transparent afin de donner l’illusion de présence de la personne. Cependant, comme l’affirment bien des auteurs, dont Françoise Parfait1 et Christine Ross2, la vidéo est une image de surface. Elle possède donc les caractéristiques d’une surface : étendue plate constituant l’« extérieur, [le]dehors d’un corps3 ». Mais il faut lutter pour percevoir son effet de surface4 car elle tend à se faire passer pour présence. Présence que l’on ressent d’autant plus au sein des installations vidéo en raison de leur tridimensionnalité et malgré l’irréductible planéité des vidéos qui les constituent. C’est ce qui fait, à mon sens, leur intérêt, de rester entre-deux, dans cet indécidable.

Au fil de ce balancement, nous suivrons trois pistes ouvertes et induites par les réalisations choisies (nous aimerions par ailleurs préciser que nous sommes en doctorat d’arts plastiques, doctorat qui comporte la particularité d’associer recherche théorique et pratique artistique. C’est pourquoi une des réalisations qui va être étudiée est issue de notre propre pratique). Ces réalisations offrent chacune une manière différente d’aborder la question : avec Ocean without a shore de Bill Viola nous explorerons le couple traversée de surface/jeu émotionnel, avec Glissement rugueux en surface de moi-même, le couple réétagement des plans dans l’espace d’exposition/tension physique et enfin avec La Table de sable de Magali Desbazeille le couple surface épaisse du sable/interactivité fictive entre chorégraphe et image vidéo.

1. Ocean without a shore, traversée et émotion

Pour cette installation vidéo, nous nous appuierons sur la description de Sophie-Isabelle Dufour développée dans son ouvrage L’image vidéo d’Ovide à Bill Viola5. Bill Viola (artiste vidéaste américain né en 1951) a pour la première fois présenté cette installation en 2007 dans l’église San Gallo à l’occasion de la LIIème Biennale de Venise. Dans une interview donnée à la Tate Modern Galery6, l’artiste raconte qu’il a vu ces trois autels massifs, intermédiaires entre les mondes des morts et des vivants, et qu’il a pensé à un retour des morts dans le monde des vivants l’espace d’un instant. Il a voulu matérialiser le lieu de passage par trois écrans plasma (un de 228 cm de haut et deux de 143 cm) fixés verticalement sur les trois autels. Ces derniers sont éclairés afin d’être plus en continuité avec les écrans plasma. De ce fait, ils ne sont pas uniquement les socles des écrans, ils sont aussi l’architecture permettant la jonction, la matérialisation des présences vidéos humanoïdes. Ces dernières apparaissent tout d’abord au centre de l’écran, en plan d’ensemble ; elles sont, à ce moment-là, peu discernables car lointaines et en basse définition. Puis elles s’avancent au ralenti vers le spectateur. Dans leur avancée, elles traversent un mur d’eau auparavant invisible qui paraît leur donner couleur et définition. Face au spectateur, les personnages semblent se réveiller, émerger. Après un moment, ils font demi-tour et traversent à nouveau cette barrière d’eau délimitant à la fois le périmètre du monde des morts et celui de la basse définition.

Voir le site de la Tate Modern pour accéder à quelques extraits.

Devant le mur d’eau, c’est le règne de l’image haute définition, actuelle, donnant une impression de chair et de présence au personnage. Derrière le mur, l’impression est de facticité – le personnage n’a plus beaucoup de présence, il devient une silhouette vidéo très basse définition (comme celle des caméras de surveillance des années 70). Cependant, nous aimerions introduire une nuance : certes, la haute définition sur écran plasma donne une impression de chair, mais celle-ci semble également factice par son aspect « crémeux7», maquillé, scintillant et très contrasté. Les écrans concourent également à l’obtention d’une image très définie (par opposition à une vidéoprojection) mais ils ne font que six centimètres d’épaisseur. La qualité de l’image et de son support ne cessent alors de provoquer un balancement entre impression de présence (qualité de représentation) et rappel du médium (surface plate et lisse).

Revenons au mur d’eau. Celui-ci est produit par un écoulement assez particulier créant une fine surface verticale. Cette dernière est invisible sans contact – on peut donc voir la représentation basse définition s’approcher ; c’est seulement quand le corps filmé touche la surface qu’apparaît la frontière d’eau. Pour les acteurs, ce contact leur permet de savoir qu’ils sont rentrés dans l’autre monde (celui de la haute définition et des vivants). Soulignons que la délimitation est visible pour les regardeurs et physiquement appréhendable pour les acteurs. C’est d’ailleurs ce qui déclenche leur jeu, leur traversée émotionnelle. Le mur d’eau est alors l’espace de délimitation du jeu d’acteur, l’espace de la traversée des sensations (l’attention portée aux émotions est essentielle dans ce travail, comme dans beaucoup d’autres de Bill Viola).

Dans l’interview susmentionnée, Bill Viola souligne que nombre de séquences ont été faites en une seule fois (one-shot). Pour atteindre le résultat voulu dès la première prise, il a passé un temps assez long avec chaque acteur. Il voulait éveiller, faire surgir les souvenirs singuliers qui auraient pu nourrir son idée, le trajet du monde des morts au monde des vivants, ce qui lui a permis de ne pas interférer par la suite avec les propositions d’interprétation des acteurs. Les émotions éprouvées sont alors plus variées car proches du vécu de chacun et plus naturelles car non répétées. L’artiste dit aussi qu’il souhaitait que chaque personne puisse s’approprier ce moment de jeu pour exprimer ce dont il avait besoin à cet instant. Le passage du mur d’eau devient dès lors un exutoire, un moment de catharsis. Le regardeur ressent bien sûr ces émotions singulières avec force, ce qui participe à donner un effet de présence à ces personnages vidéo-plasma, d’autant plus qu’ils sont dans une frontalité avec le spectateur et, à certains moments, le regardent directement.

Le balancement s’opère ici entre les représentations de corps devant et derrière le mur d’eau. Les éléments plastiques y contribuant passent par le jeu singulier des acteurs et leur qualité d’image opposés à leurs représentations inexpressives, communes, lointaines et en basse résolution. Cet aller-retour permet de renouveler la question du commun et du singulier des images de corps : les acteurs, devant le mur d’eau, traversent des émotions extrêmement singulières, comme s’ils se subjectivaient, avant de retourner dans la masse de personnes indifférenciées derrière le mur d’eau. En outre, la pénétration de la surface liquide par les corps de chair est-elle une interrogation de la rupture de la planéité du médium vidéo, et même, de la frontière entre espace vidéo et espace d’exposition, comme si les corps représentés s’hybridaient – dans le passage basse définition/haute définition – aux corps de chair ? Cette hybridation n’est-elle pas propre à l’imaginaire de notre époque, celle de la promiscuité et de la prolifération des écrans en tout genre ? De plus, la haute définition confère une qualité bien particulière à la chair représentée – elle paraît quasi préhensible. Elle semble plus chair que la chair réelle car elle révèle des aspects de la peau non discernables à l’œil nu. Au-delà de cette question, le lien très fort que cette installation entretient avec le religieux est assez intrigant ; en effet, l’installation semble tenter un renouvellement des formes de représentation des morts à travers la technologie contemporaine. On pourrait alors se demander si la présence particulière produite par cette installation traduit un nouveau type de rapport au corps absent dans le religieux contemporain – ceci en considérant que l’absent est visible, plus visible, plus atteignable aujourd’hui et que l’image appareillée contemporaine en est le véhicule.

2. Glissement rugueux en surface, tension et plan

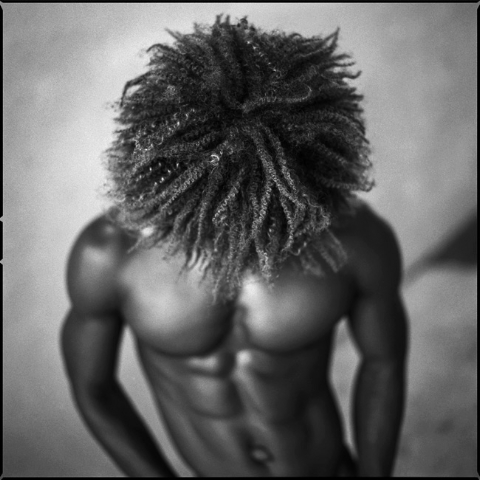

Cette réalisation personnelle datant de 2009 est constituée d’une projection vidéo matérialisée par plusieurs plans distincts : le plan du mur et un plan à 1m 50 de ce dernier fait de six panonceaux d’approximativement 60 cm de haut. Sur la surface du mur est projetée l’image d’un personnage, quasi immobile, en appui sur un muret sous un pont. Il reste tout le long de la vidéo dans cette position. Il tente de maintenir sa position allongée au prix d’un effort assez conséquent. Le plan des panonceaux laisse apparaître des jambes de personnages en marche, le reste de leur corps est hors-cadre. Un son naturel est présent en continu, il oscille entre chants d’oiseaux, bruits de pas et passages de voitures sur le pont. La vidéo est en boucle et dure approximativement 50 secondes.

Pour des images, suivre ce lien.

Le personnage en appui renvoie à un ensemble de références propres aux débuts de l’art vidéo, époque où il était étroitement associé à la performance. On peut par exemple penser à Bruce Nauman, Pulling Mouth (1969), Poke in the Eye/Nose/Ear, 3-8-94 (1994) ou au couple Abramovic et Ulay, Relation Works (1976-1980) dont notamment Rest Energy. Nombre de lectures ont été faites de ces œuvres, nous signalons simplement ici l’aspect de mise en tension des corps filmés. Dans ces réalisations, entre la documentation de performance et l’art vidéo, les artistes ne deviennent des personnages ni de cinéma ni de théâtre, ils restent à l’état de corps qui ressentent. Ces corps, qui résistent, qui luttent, seul ou en couple, acquièrent alors une présence bien particulière. C’est ce qui se passe en partie pour le personnage en appui sur le muret. Cependant, la scène est construite, le personnage évolue dans un décor particulier et d’autres personnages sont incrustés. Le personnage en appui n’est donc plus un performer, et la vidéo n’est plus la « documentation » de l’action. Malgré tout, son action, très simple, de tension, conserve un effet de présence propre à l’univers des performances filmées.

Arrêtons-nous maintenant sur les images des jambes ; la démarche semble assez légère, sans tension, plutôt dans une sensation de glissement. Cette impression est soulignée par le mouvement de translation latérale : les personnages marchent, passent, glissent. La traversée se fait en une fois, en passant par les six panonceaux. Par ailleurs, il est intéressant de remarquer que c’est une personne différente pour chaque couple de panonceaux. Trois personnes s’entremêlent donc dans cette traversée d’espaces créant une impression d’espace impossible : comme si chaque hors-champ contenait bien plus d’espace que ce qui est visible. Chaque bord de cadre ne délimite pas uniquement un espace mais aussi une portion temporelle – le passage d’un cadre à l’autre est alors le passage d’un moment vidéographique à un autre. Le jeu de synchronisation de ces différents moments provoque un trouble logique mettant en doute la véracité des images. Cette séquence n’est plus vraisemblable. Elle renvoie alors à la facticité du médium vidéo : à son caractère iconique, brisant par là même l’effet de présence de l’ensemble des personnages. Cependant, la mise en espace de ces six plans pose la question de la surface d’une autre manière : projetés sur les six panonceaux, ces plans occupent l’espace devant le mur, espace qu’auraient dû habiter physiquement les jambes des trois personnages. Ces panonceaux forment alors une sorte de couloir de passage : à la fois espace qui fut nécessaire aux jambes traversant l’image et passage que peuvent emprunter les spectateurs lors de leur exploration de l’installation. Ce passage permet donc au spectateur d’éprouver conjointement l’épaisseur du corps absent et la planéité du corps représenté. De ce fait, la distribution entre effet de surface et de présence n’est plus si nette puisque la facticité de l’accumulation des plans de jambes est contrebalancée par la spatialisation de leur projection.

Pour ce travail, le balancement se joue entre la mise en scène et la tension, le flottement et la spatialisation. L’une des premières questions qui vient à l’esprit est : dans quels espaces se situent nos représentations ? Dans cette installation, on a vu que l’espace de l’image empiétait physiquement sur l’espace d’exposition. Mais cela uniquement par des surfaces planes – comme si nos corps n’étaient plus que des surfaces, des tranches permutables. De plus, il est intéressant de remarquer que la pseudo-tridimensionnalité est au cœur de nos représentations contemporaines. Il semble que la simulation tridimensionnelle des ordinateurs ait contaminé les images bidimensionnelles classiques pour les réduire au statut de textures de placage rendues disponibles pour de futures modélisations 3D. L’image du corps devient alors une membrane n’enveloppant plus aucun corps – aucune masse constituée d’organes. De même pour le milieu où évolue le corps : il n’est plus qu’une façade d’un monde sans intériorité. L’ensemble n’est dès lors plus qu’une forme de présence membranaire. Quant au temps, les boucles imbriquées renvoient à un temps discontinu, synthèse de plusieurs moments, contraction d’un déroulement pour lui donner une plus forte densité – le temps dense serait aussi un horizon contemporain…

3. Table de sable, surface épaisse et interactivité fictive

Quelle est l’épaisseur des corps projetés dans l’installation vidéo-performance8 de Magali Desbazeille (artiste française née en 1971), La table de sable ? Cette réalisation est le fruit d’une collaboration avec la chorégraphe Meg Stuart. Françoise Parfait la décrit de la sorte : « il s’agit de projeter des images de corps de danseurs à l’échelle I, sur une étendue de sable manipulée par des danseurs réels »9. Plus précisément, l’image projetée représente les danseurs allongés sur le parquet de la salle de spectacle.

Un extrait du spectacle est visible ici.

La couleur du parquet se mêle à celle du sable créant un doute sur la nature de la surface de projection. Est-ce du sable ? Est-ce du bois ? La couleur rappelle aussi celle de la chair – première interrelation entre le support et ce qu’il représente. Ce médium est également assez particulier puisque, fait de grains microscopiques, il possède forcément une épaisseur quand il sert de surface de projection (car la lumière est renvoyée par plusieurs strates de grains de sable). Cette surface possède alors un caractère granuleux se répercutant à l’image portée (puisque, comme le dit si bien Françoise Parfait « l’image fait corps avec son support »10). Dans ce dispositif, les corps vidéos acquièrent alors les caractéristiques du sable : même à plat, ils semblent déjà avoir une certaine épaisseur, voire une densité. Une autre propriété du sable est utilisée : sa malléabilité. Durant la projection, les interprètes en font de petits amas pour suivre les mouvements des corps, ce qui donne du volume et une certaine masse à ces corps vidéo (l’idée de volume pourrait rappeler les poupées de Tony Oursler). Couleur, épaisseur, malléabilité, à cela s’ajoutent les propriétés de la mise en espace produisant une forte impression de similarité avec le référent, un effet de présence. L’ensemble de ces aspects plastiques provoque alors un trouble certain pour nous, spectateurs. En effet, plusieurs impressions se recouvrent : non seulement ces corps vidéos apparaissent comme de simples vidéos mais ils semblent aussi être devenus des marionnettes que les interprètes déplacent, des blocs d’argile modelables et des êtres doués de conscience (car une interaction semble avoir lieu). Pas moins de quatre natures peuvent être attribuées à ces corps vidéos-sable : icônes fugaces, mais aussi solides, ou encore matériaux déformables (liquides, pulvérulents), tout autant qu’humanoïdes. Dans cette installation vidéo, il est donc très difficile de discerner ce qui fait surface de ce qui fait présence puisque chaque élément porte conjointement ces deux effets.

Voyons comment le balancement entre surface et présence se joue dans l’interaction manipulateurs/corps vidéosables. L’artiste nous raconte : « Pendant le spectacle, les danseurs manipulent leurs images, leurs corps. Une interaction se crée entre le danseur réel et le danseur filmé, ce dernier réagit aux manipulations »11. Peut-on pour autant appeler cela une interaction ? Ces manipulations ne sont-elles pas plutôt des gestes chorégraphiés ? Les auteurs (Meg Stuart et Magali Desbazeille) jouent effectivement avec cette ambiguïté : la chorégraphie est pensée pour donner l’impression d’une performance, ou du moins d’une danse entre deux interprètes identiques comme s’il était possible qu’il n’y ait plus de distinction entre les corps de chair et les corps vidéosables. Ces derniers, faits de sable et de lumière, semblent alors quasi vivants. L’impression d’interrelation est encore amplifiée par l’enfouissement des mains des manipulateurs dans les corps vidéosables, ne permettant pas toujours de distinguer le bras de chair de celui d’image. Cependant, simultanément, le spectateur a bien conscience de la fausse interaction, que ce ne sont que des images.

L’impression de facticité est accentuée quand les interprètes détruisent la surface de projection – par déplacement du sable hors du faisceau lumineux ou par sa pulvérisation. Avec cette destruction, ne révèlent-ils pas la surface, comme l’ont fait les peintres avec la toile12 ? Mais le jeu ne s’arrête pas là : poussé, pulvérisé, le sable retombe, laissant des espaces vides où la lumière n’accroche plus. Des parties des corps vidéosables se trouvent amputées, invisibles ou projetées sur le plan du sol. Le jeu des acteurs filmés laisse croire que leurs personnages ressentent ces dislocations, ce qui renforce l’impression de présence. Aussi, les jeux de surélèvement et de prélèvement permettent aux corps vidéosables d’évoluer en partie dans la troisième dimension (ici dans une verticalité) – reposant, comme dans l’installation précédente, la question d’une présence membranaire. On remarquera enfin que les mouvements des acteurs s’effectuent uniquement à plat, dans une horizontalité, dans un rapport avec le sol. Ces déplacements permettent d’aller dans le sens d’un effet de présence puisqu’ils épousent le plan de la surface de projection. Conférant à cette table de sable un aspect de lucarne, de fenêtre : comme si les acteurs, en entrant dans le cadre, entraient dans l’espace visible pour le spectateur ; comme si, en hors-champ, un monde d’Hommes Vidéosables existait.

Cette installation performance, plus que les précédentes, fluctue dans un monde du quasi : quasi-surface, quasi-présence. Quasi-surface parce que la surface de projection, couche de sable, possède une épaisseur et une granulosité empêchant sa réduction à une surface.

Quasi-présence parce qu’elle possède une faible épaisseur, semble douée de raison mais peut se dissoudre instantanément. Le balancement se joue donc ici autant du point de vue du support que de l’interaction. Cette dernière est assez inédite puisqu’il est en quelque sorte possible de prendre à bras-le-corps sa représentation vidéo – de saisir son partenaire vidéo – même s’il nous glisse entre les doigts. Les corps vidéosables sont-ils alors la matérialisation de la fantasmagorie de notre époque ? À la suite des corps morcelés, schizophréniques, dialogiques, entre-t-on maintenant dans l’ère des corps liquides, instables et protéiformes ?

Ces trois installations vidéographiques, bien que ne nous permettant pas d’inférer sur l’ensemble des productions contemporaines, nous permettent d’ouvrir un certain nombre de pistes sur notre appréhension actuelle de nos corps. Chacune négocie de manière singulière avec le balancement surface/présence. Cependant, ne pouvons-nous dire, d’une manière générale, que ce souci de présence place les images du corps dans une autre relation avec le corps de chair ? Rivalisent-elles avec lui ? Sont-elles plus détachées ? Sont-elles en voie d’autonomisation ?

Par ailleurs, il semble que, pour chaque mode d’existence de ces représentations, nous puissions faire des liens avec des tendances de notre époque, avec certaines de ses fantasmagories. Si nous reprenons les notions d’hybridation, de métamorphose et de souci de singularité, nous pouvons les rapprocher de celles de « déterritorialisation » (dans le sens de ne plus appartenir à un territoire précis) et de perpétuel changement, développées dans l’ouvrage La Vie liquide de Zigmunt Bauman13. La notion de « créolisation »14 des cultures – définie par Édouard Glissant comme l’apparition d’une nouvelle culture issue d’un croisement de plusieurs autres –, paraît être aussi un bon vecteur d’analyse des trois notions en ce qu’elle peut être aujourd’hui étendue à l’ensemble des cultures existantes. Enfin, la question du singulier et du commun est aussi bien abordée dans La Vie liquide que dans l’ouvrage L’Image peut-elle tuer ?15de Marie-José Mondzain qui pose à ce propos une distinction intéressante entre le « commun » et le « comme un ». Distinction entre ce qui fonde une société de sujets et une société de sosies, d’identiques. À ce propos, elle s’interroge : « Peut-on produire de la communauté sans fusionner ? Vivre en commun n’est pas vivre comme un »16. Plus loin, elle ajoute : « Ce qui est violent, c’est la manipulation des corps réduits au silence de la pensée hors de toute altérité. Jamais les hommes ne sont aussi seuls que lorsqu’ils fonctionnent comme Un »17. Par ailleurs, nous avons parlé d’un corps considéré comme une membrane souple et sans épaisseur et ailleurs d’un corps liquide. Ce corps membrane, liquide, est plus pratique car il se glisse facilement dans n’importe quels conduits (qui sont aujourd’hui essentiellement faits de fibres optiques). N’est-ce pas là une représentation parfaite pour une structure fantasmatique perverse ? Avoir un corps, oui, mais sans limites. De plus, l’avantage à l’heure actuelle, comme le dit Slavoj Zizek18 dans nombre de ses ouvrages, c’est que nous n’avons plus besoin d’avoir une structure psychique perverse pour l’expérimenter – la technologie s’en charge à notre place. L’imaginaire postmoderne serait-il alors de forme perverse ? Corolairement, rêve-t-on d’une sorte de vie membranaire ? Et même si, comme le dit Françoise Parfait, le corps résiste « à se laisser réduire à une surface »19, n’espérons-nous pas qu’il en acquière au moins les propriétés ? Enfin, cette appréhension de notre corps, ici suggérée par les œuvres considérées, participe-t-elle à notre adaptation à l’époque ?

Notes

1 – Parfait Françoise. Vidéo : un art contemporain. Paris : Regard, 2001. p. 210.

2 – Ross Christine. Images de surface, L’Art vidéo reconsidéré. Montréal : Artextes, 1996.

3 – Dictionnaire Le nouveau Littré, édition 2006. Paris : Garnier, 2005. p. 1671.

4 – Pour de plus amples développements sur la question voir GARCIA, Tristan, « Quelle est l’épaisseur d’une image ? L’ontologie de la photographie et la question de la platitude », communication présentée lors de la journée d’étude « Photolittérature – Nouveaux développements » les 22 et 23 mars 2012, Université Rennes 2, labo Cellam, publié sur Phlit le 10/03/2013. URL.

5 – Dufour Sophie-Isabelle. L’Image vidéo, d’Ovide à Bill Viola. Paris : Archibooks, 2008. p.77.

6 – Tate channel, Venice Biennale, A new work by Bill Viola, 6’03’’, 29 juin 2007 (visible sur ce lien, consulté le 29/02/2013). Transcription également disponible à cette adresse.

7 – DufourSophie-Isabelle. L’Image vidéo. op.cit., p.77.

8 – Parfait Françoise. Vidéo : un art contemporain. Paris : Regard, 2001. p. 160-161.

9 – Ibid.

10 – Ibid.

11 – Desbazeille Magali, La Table de sable (visible sur ce lien, consulté le 28/05/2013).

12 – On peut penser à Lucio Fontana perçant les toiles dans les années 50 ou à Murakami Saburô traversant des cadres de papier tendus durant la 2e exposition Gutaï en 1956.

13 – Auman Zygmunt. La Vie liquide. Rodez : Le Rouergue/Chambon, 2006. Essai.

14 – Glissant Edouard. Introduction à une poétique du Divers. Paris : Gallimard, 1996.

15 – Mondzain Marie-Josée. L’Image peut-elle tuer ?. Paris : Bayard, 2002.

16 – Id., p. 36.

17 – Id., p. 56.

18 – Voir entre autres : Zizek Slavoj. Bienvenue dans le désert du réel. Paris : Flammarion, 2005 ; Zizek Slavoj. La Marionnette et le Nain, Le Christianisme entre perversion et subversion. Paris : Seuil, 2006. La couleur des idées ; Zizek Slavoj. La Subjectivité à venir : essais critiques sur la voix obscène, Castelnau-le-Lez : Climats, 2004.

19 – Parfait Françoise. Vidéo : un art contemporain. op. cit. p. 212.

Bibliographie

BARTHES Roland. La Chambre claire, Note sur la photographie. Paris : Gallimard, collection Seuil, 1980, 192p.

BAUMAN Zygmunt. La Vie liquide. Rodez : Le Rouergue/Chambon, 2006, 202p.

BELTING Hans. Pour une anthropologie des images. Paris : Gallimard, coll. Le Temps des Images, 2004, 346p.

BOURRIAUD Nicolas. Radicant. Paris : Denoël, 2010, 217p.

DE CHASSEZ Eric. Platitudes : Une histoire de la photographie plate. Paris : Gallimard, coll. Art et Artistes, 2006, 256p.

Dictionnaire Le nouveau Littré, édition 2006. Paris : Garnier, 2005.

DUBOIS Philippe. La question vidéo, entre cinéma et art contemporain. Paris : Yellow Now, coll. Côté Cinéma, 2011, 351p.

DUFOUR Sophie-Isabelle. L’Image vidéo, d’Ovide à Bill Viola. Paris : Archibooks, 2008, 222p.

GLISSANT Édouard, Introduction à une poétique du Divers. Paris : Gallimard, 1996, 144p.

LACAN Jacques. Le Séminaire, Livre II, Le moi dans la théorie de Freud et dans la technique de la psychanalyse. Paris : Seuil, coll. Le Champ Freudien, 1978, 374p.

LE BRETON David. Anthropologie du corps et modernité. Paris : PUF, 2011. Quadrige, 336p.

MAZA Monique. Les Installations vidéo, “œuvre d’art”. Paris : L’Harmattan, coll. Champs Visuels, 1998, 287p.

MILON Alain. La Réalité virtuelle, avec ou sans le corps ? Paris : Autrement, 2005, 127p.

MONDZAIN Marie-Josée. Homo Spectator. Paris : Bayard, 2007.

MONDZAIN Marie-Josée. L’Image peut-elle tuer ? Paris : Bayard, 2002, 269p.

PARFAIT Françoise. Vidéo : un art contemporain. Paris : Regard, 2001, 90p.

POMMIER Gérard. Les Corps angéliques de la postmodernité. Paris : Calmann-Lévy, coll. Petite bibliothèque des idées, 2000, 188p.

ROSS Christine. Images de surface, L’Art vidéo reconsidéré. Montréal : Artextes, 1996, 140p.

ZIZEK Slavoj. Bienvenue dans le désert du réel. Paris : Flammarion, 2005, 222p.

ZIZEK Slavoj. La Marionnette et le Nain, Le Christianisme entre perversion et subversion. Paris : Seuil, coll. La couleur des idées, 2006, 242p.

ZIZEK Slavoj. La Subjectivité à venir : essais critiques sur la voix obscène. Castelnau-le-Lez : Climats, coll. Sisyphe, 2004, 212p.