* Aneou (Commune de Laruns, syndicat pastoral du Bas-Ossau). C. Calastrenc et M. Le Couédic (coordination au sein du PCR : C. Rendu)

Prenant part au PCR « Dynamiques sociales, spatiales et environnementales dans les Pyrénées centrales », les travaux d’archéologie pastorale entrepris à Anéou depuis 2004 visent à saisir, à partir d’une zone atelier restreinte, l’histoire et les transformations des systèmes d’estivage de la haute vallée d’Ossau dans la longue durée. La prospection exhaustive de ce quartier de pâturage (1256 ha) et la datation par sondage des principaux types de sites observés à partir des relevés de surface, sont les premières étapes d’une recherche qui passera ensuite à des fouilles exhaustives permettant une approche fonctionnelle plus précise. En 2005, les prospections avaient permis de recenser 61 entités ou sites totalisant 187 structures, sur une superficie équivalant à 38% du vallon d’Anéou. Parallèlement, cinq premiers sondages avaient été ouverts, qui avaient documenté notamment trois structures de l’Âge du Bronze. Les travaux 2006 sont partis sur ces bases. Six nouveaux sondages archéologiques ont été effectués en première partie de campagne et 75 nouveaux sites ont été découverts lors des prospections.

Principaux résultats des sondages

Les six sondages ont été ouverts dans les structures d’habitat de trois entités complexes. Il s’agissait d’obtenir une première image stratigraphique de sites laissant envisager, d’après leurs états de surface, différentes phases d’occupation. Ont ainsi été sondées : à Cabane la Glère, les structures 61 et 63 de l’Entité 27bis (1899 m), et les structures 84 et 87 de l’entité 32 (1860 m) ; à Tourmont, les structures 347 et 350 de l’Entité 149 (1780 m).

Cabane La Glère

Les structures 61 et 63 de l’Entité 27bis sont accolées aux deux extrémités d’un enclos très effacé. Elles ont toutes deux livré un seul niveau d’occupation. la structure 63 (9m2 intérieurs, murs en double parement très arasés avec blocage interne, un peu de mobilier) relève visiblement d’un habitat ; la structure 61 en revanche (18 m2, élévations en tas de charge et boutisses entrecroisées, conservées sur 3 à 4 assises, sol de cailloutis) s’apparente à un petit enclos, certainement plus récent.

L’Entité 32 présente 11 structures, identifiées d’après les relevés de surface comme 3 enclos jointifs, auxquels est accolé un ensemble de 5 alvéoles semblant former un habitat complexe. S’y ajoutent, 5 m à l’Est un ensemble de deux cabanes formant un tertre plus marqué que les autres structures, très arasées. Le sondage de la structure 84 (l’une des alvéoles) a livré un niveau de fonctionnement assez net, comportant un petit mobilier archéologique qui conforte l’hypothèse d’une cabane de petite taille (6m2 intérieurs). C’est aussi à une cabane que se rapporte la structure 87 (l’une des deux cabanes à l’Est). Elle est caractérisée par un niveau de fonctionnement, une architecture avec un possible parement interne de dalles de chant, du petit mobilier archéologique.

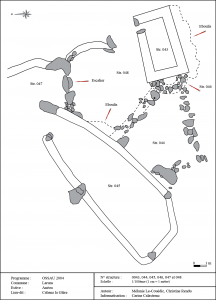

Tourmont

L’Entité 149 est également complexe, puisqu’elle se compose de sept structures de conservation identique (micro-reliefs dans la pelouse) dont deux enclos, mitoyens de trois alvéoles, ce qui l’apparente typologiquement à l’Entité 32. La 8e structure (n° 347) est une cabane postérieure encore assez bien conservée. Un sondage y a révélé une puissance stratigraphique de près d’1 m, dans lequel quatre phases ont été reconnues dont trois sont antérieures à la cabane visible en surface. Les phases 2 et 3 ont livré des foyers. Le sondage de la str. 350 (l’une des 3 alvéoles) a livré quant à lui un niveau de sol bien marqué, avec des fragments de céramique non tournée.

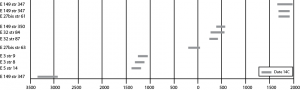

Le mobilier, extrêmement fragmenté, ne permet aucune datation précise et 9 échantillons de charbons, correspondant aux 9 niveaux d’occupation des différents sondages ont été envoyés pour datation radiocarbone. A part le probable enclos 61, d’époque moderne, l’ensemble des structures fouillées à Cabane La Glère s’avère ancien, puisque les fourchettes sont comprises entre le 2e s. av. J.-C. et le 6e s. ap. J.-C., avec un accent pour l’entité 32 sur l’Antiquité tardive (3e-6e s.). Sur le secteur de Tourmont, les phases 2 et 3 de la structure 347 se situent à l’Epoque Moderne et sont installées sur un niveau daté du Néolithique dont il est difficile de dire pour l’instant s’il est en place ; le sol de la structure 350 est quant à lui daté des 4e-6e s. ap. J.-C.

Ces deux années de sondages auront donc mis au jour une série d’occupations de l’Âge du Bronze centrées sur la Gradillère, une autre de la fin de l’Age du Fer à l’Antiquité tardive centrée sur Cabane La Glère, puis une dernière série du Haut Moyen-Âge à Tourmont. S’il est trop tôt pour en tirer une quelconque conclusion spatiale, on remarque en revanche que le Moyen Âge est pour l’instant absent.

Fig. 1 : Synthèse chronologique des résultats des sondages 2005 et 2006 à Anéou (données calibrées)

Principaux résultats des prospections

Les prospections, réduites en raison du mauvais temps, ont bénéficié de la mise en place d’un nouveau procédé technique, l’enregistrement des tracés des structures par GPS différentiel. Précédée par une formation délivrée sur le terrain même par Laure Saligny (UMS 2739 Dijon et Réseau ISA) la prospection GPS a permis un gain de temps très appréciable et ouvert de nouvelles perspectives d’analyse. 75 structures supplémentaires ont été relevées, réparties en 10 entités dont certaines très complexes. Cela porte à 60% du territoire la surface prospectée avec un nombre total de 263 structures, réparties en 71 entités ou sites. Un premier traitement statistique des données de cette base par structures et par entités a été amorcé dans un article collectif (Calastrenc et al., 2006). Le travail s’est poursuivi dans le rapport 2006. Il porte sur la discrimination entre structures d’habitat et de parcage, sur le relation entre degré de conservation et identification des structures, sur la dispersion des superficies autour des types les plus caractéristiques (cabanes, enclos, couloirs), enfin sur la lecture superficielle de l’hétérogénéité des sites (simples ou complexes ; mono ou polyphasés). Le traitement de la répartition spatiale des différentes catégories de sites et la mise en relation des typologies avec les résultats des sondages est un travail de fond qui verra son achèvement en 2008, l’année 2007 devant aboutir à la prospection intégrale du pâturage.

Bibliographie :

CALASTRENC C., LE COUEDIC M., RENDU Ch., avec la collaboration de BAL M-Cl, Archéologie pastorale en vallée d’Ossau – Problématiques, méthodes et premiers résultats, Archéologie des Pyrénées Occidentales et des Landes, 2006, t. 25, pp. 11-30