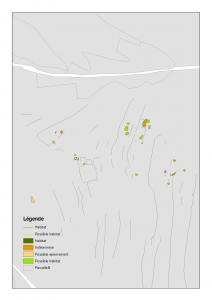

Aneou (Commune de Laruns, syndicat pastoral du Bas-Ossau) – E32. C. Calastrenc, Ch Rendu avec la collaboration de D. Cabrol et V. Lemaitre

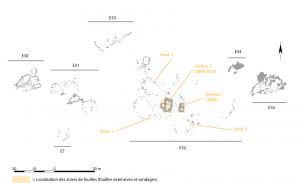

Les fouilles extensives réalisées en 2009 et 2010 sur ce site ont confirmé le caractère anthropique des différentes composantes de l’E32. Les identifications fonctionnelles faites durant la phase de prospection (en 2004) se sont révélées exactes. Cette Entité est cependant beaucoup plus hétérogène et complexe que ce que laissaient entrevoir l’analyse de surface et les sondages effectués en 2006 avec une occupation discontinue de l’âge du Fer au Bas Moyen-Âge.

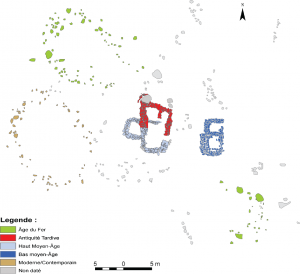

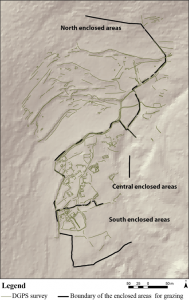

La première occupation, datée du IIème âge du Fer (entre 204 et 91 av. J.-C.), est très discrète car visible que un niveau d’occupation des enclos nord (str. 490) et est (St. 78). Ces enclos apparaissent comme seuls et isolés car aucun site d’habitat, ni aucun niveau archéologique ne peut être relié à cette occupation, à moins que les occupations postérieures de l’’E32 n’aient totalement perturbée et détruit les indicateurs de l’occupation de l’âge du Fer. Avec l’Entité 31 (str. 62), située à environ 100 m à l’ouest, les enclos 78 et 490 de l’E32 sont les seuls sites connus et datés de cette période sur toute l’estive d’Anéou.

La seconde occupation de l’Entité 32 se centre autour des IIIème – VIème siècles de notre ère et se traduit par la mise en place d’un grand bâtiment (str. 85) dans le talus oblong qui structure le secteur de La Glère. Il s’agit d’un grand bâtiment de 7 m de long sur 3 m de large (mesures intérieures) ceinturé par des murs ayant une épaisseur maximal de 1,40 m. Aucun enclos lié à cet habitat imposant n’a été identifié. Après les sondages de 2006 réalisé sur les structures 85 et 67, on voyait l’E32 comme l’un des deux pôles centripète de l’activité pastorale sur l’estive d’Anéou à l’Antiquité tardive (avec le site E149 du secteur de Tourmount). Au regard des fouilles extensives réalisées entre 2009 et 2010, ce caractère s’il n’est pas à remettre en cause, est semble t’il a à nuancer. Un autre fait étonnant est la non identification d’enclos associé à cette occupation de l’Antiquité tardive. Que ce soit dans les Alpes ou dans les Pyrénées-Atlantiques, on ne connait aucun enclos en pierres sèches associé aux habitats datés de l’Antiquité tardive[1]. Il faut donc se poser la question, pour cette période et ces espaces, de l’emploi de système de parcage en matériaux périssables, comme des claies ou à l’aide de filets.

La période médiévale a grandement marqué l’Entité 32. L’occupation y a été importante et semble t’il plus ou moins continue du VIIIème au XVème siècle. Les observations réalisées durant les fouilles (2009-2010), que ce soit dans le secteur 1 (qui comprend les structure 86 et 87 fouillées par Christine Rendu en 2009) ou sur le secteur 2 (qui comprend les structures 85 et 82 fouillées en 2009 et 2010 par C. Calastrenc), permettent de voir des reprises et des réaménagements de l’espace. La mise en place de la deuxième occupation du bâtiment 85 de l’E32 de l’estive d’Anéou s’est faite par réhabilitation des ruines de l’occupation antérieure (celle de l’Antiquité tardive). Certains murs ont été reconstruit en totalité (US 302) ou partiellement (MR 209 et MR 215). Cette seconde occupation a laissé une empreinte spatiale très marquée, et s’est développée entre la fin du VIIIème siècle et le début du XIème siècle après J-C[2]. D’un point de vu fonctionnel dans le secteur 2 la présence de deux foyers ainsi que la découverte de nombreux artefacts (vaisselle, fragments de faune dont certains éléments présentent des traces de découpe, instrument à vent, outil en os, fragments de verre et de scories de fer) permettent de qualifier la structure 85 est un habitat. L’espace intérieur était structuré par un mur de refend (MR 232) d’axe nord-sud et centré autour d’un foyer (FY 274) situé dans l’angle sud-est. Ce qui intrigue n’est pas la réutilisation d’un espace déjà anthropisé, mais la non présence de mobilier céramique lié à cette seconde occupation, si longue et si prégnante d’un point de vue architectural. Car aucun des 51 tessons mis au jour durant ces fouilles dans le bâtiment 85 n’a été rattaché à l’occupation médiévale du site. Par voix de conséquence, cela interroge sur le possible emploi et usage d’objet en matériaux périssables comme des outils en bois. Il faut cependant prendre en compte la méconnaissance des faciès céramique du Haut Moyen- Âge dans cette région[3].Aux alentours de XIème siècle l’Entité 32[4] est restructurée : on bâtit contre son flanc ouest une structure quadrangulaire, le bâtiment 82. Aucun foyer, ni élément de mobilier n’ait été découvert à l’intérieur de la structure 82. Cela tend à faire voir ce bâtiment comme une annexe à la grande cabane 85, comme un bâtiment plus destiné au gardiennage d’une partie du bétail ou au stockage d’objets et/ou de matériaux. Au Bas Moyen-Âge le centre de gravité de l’E32 a été déplacé vers l’est avec la construction de la structure 86. Les bâtiments 82 et 85 sont abandonnés et c’est ses matériaux de construction sont utilisé pour édifier la structure 86. Peu après une courte période d’occupation inférieure à 50 ans, lui succède la construction 87 (qui a été en partie construite sur ses ruines). Ces différentes reprises ne sont pas datables individuellement. Elles permettent cependant d’envisager une continuité de l’occupation et de possibles évolutions fonctionnelles des bâtiments 86 et 87. La présence d’une banquette (US 122) et de deux foyers successifs (FY 128 et FY 136), laisserait entendre une vocation domestique et/ou d’activité spécialisée. La quasi-absence de matériel archéologique contraste avec le bâtiment 85 du secteur 2, mais rappelle la construction 82 de ce même secteur (même composition, couleur et texture du niveau d’occupation, même absence de mobilier archéologique). La présence d’un placard situé dans l’angle nord-ouest renvoie aux structures observées en prospection n° 347 dans le secteur de Tourmount et n° 349 dans le secteur de Hount de Mahourat. Dans ces deux cas, il s’agit de structures modernes. Cette construction montre donc, dès le Bas Moyen-Âge la mise en place d’infrastructures à l’intérieur de bâtiment ; beaucoup plus précocement que ce que laissait envisager les données issues des prospections de surface et des premiers sondages.

Les différences d’emprise, de polarisation et de structuration de l’espace au cours des 10 siècles d’occupation sont des réponses à des modifications des besoins techniques et sociaux et pratiques pastorales.

Avant la fouille, le site de Tourmount avait été rapproché de l’E32 en raison de leurs dates similaires (IIIème – Vème siècle de notre ère), de leur structuration (plusieurs vastes enclos accolés, habitat complexe) et de leur étendue. Au regard de l’ensemble des structures inventoriées sur l’estive d’Anéou, ces deux ensembles (E32 et E149) constitueraient deux pivots qui polariseraient la gestion de l’estive durant l’antiquité tardive. Or, les fouilles et les sondages faits sur l’E32, même si elles confirment l’occupation de l’Antiquité tardive, montre, pour cette période, un ensemble pastoral plus simple (un habitat sans enclos fait en dalles de calcaire non liées au mortier) beaucoup plus réduit spatialement que ce qui était envisagé au départ. Cela ne remet pas en question le caractère centripète de ces deux Entités à l’Antiquité tardive, mais demande de le nuancer. L’E32 est également exceptionnelle par la qualité du matériel mis au jour (par rapport aux structures pastorales de haute montagne en général). La monnaie, la perle, la céramique relativement abondante pour un site d’altitude, l’instrument à vent en os, l’outil en os, les scories de fer contrastent fortement avec l’absence de mobilier des structures qui lui ont été annexées (str. 82) et des constructions du Bas Moyen-Âge (str. 86 et 87). Reste un élément dommageable, qui est la non possibilité que nous avons eu de différencier les niveaux de sol de l’Antiquité tardive et du Haut Moyen-Âge de la structure 85. En effet, un seul niveau de circulation a pu être déterminé dans le bâtiment 85 : l’US 212. Il est très perturbé pas des phénomènes de solifluxion, par les écoulements d’eaux qui l’on rendu palimpseste. Tous les artefacts archéologiques ont été remaniés et dont le positionnement n’est plus que rarement originel. La non possibilité de rattacher ce matériel à l’occupation de l’Antiquité tardive et/ou à celle du Haut Moyen-Âge limite toute analyse sur les pratiques et les gestes.

L’ensemble de ces caractères, taille des bâtiments, nombre et superficie des enclos, complexité du site, spatialité différentes en fonction des périodes d’occupation, empilement chronologique, qualité du mobilier, évoquent des économies pastorales fortement structurées et répondant chacune à des besoins et des spécificités propres.

Phasage chronologique de l’E 32 (C. Calastrenc)

[1] Maxence Segard, Le pastoralisme dans les Alpes occidentales à l’époque romaine, in : Premiers bergers des Alpes – de la Préhistoire à l’Antiquité, Musée dauphinois, 2008, p. 123

[2] D’après le croisement des résultats des analyses 14C par AMS.

[3] Informations Anne Berdoy

[4] D’après les résultats des analyses 14C par AMS

![oscillation_temporelle [Converti]](https://blogs.univ-tlse2.fr/plateformeterrae/files/2013/03/oscillation_temporelle-Converti-300x282.png)

![oscillation_spatiale [Converti]](https://blogs.univ-tlse2.fr/plateformeterrae/files/2013/03/oscillation_spatiale-Converti-300x295.png)