Claude Patricia Tardif

Artiste et docteure en « Esthétique, science et technologies des arts », Paris 8, codirection UQÀM. Thèse en arts visuels intitulée Narra, un art visuel cognitif, au rythme de la longueur des paragraphes de textes littéraires, 2020. Elle continue de développer cette recherche-création qui a mis au jour un temps du texte littéraire et le rend visible.

Site : https://www.claude-cld.com/narra/

Pour citer cet article : TARDIF Claude-Patricia, « Un autre temps de l’oeuvre littéraire, le temps du texte », Litter@ Incognita [En ligne], Toulouse : Université Toulouse Jean Jaurès, n°13 « Temps à l’œuvre, temps des œuvres », saison automne 2023, mis en ligne le 13 octobre 2023, disponible sur https://blogs.univ-tlse2.fr/littera-incognita-2/2023/10/13/un-autre-temps-de-loeuvre-litteraire-le-temps-du-texte/

Télécharger l’article sous format PDF

Résumé

Notre article porte sur un temps de l’œuvre littéraire, inexploré et pourtant si visible, celui du texte, non du récit.

Nous décrivons, pour commencer, le processus de découverte de ce temps du texte littéraire. Il débute par une approche visuelle de l’œuvre écrite hors énonciation éditoriale, à savoir par une étude de sa morphologie déterminée par la longueur de ses paragraphes alinéaires qui visuellement scandent le texte. Puis, en mesurant ces segments textuels, un basculement de la visualité du texte à sa temporalité s’opère car une séquence de segments chaînés selon un certain ordre advient nécessairement dans le temps. Enfin, à partir de ces mesures, nous proposons une visualisation du rythme du texte en fonction de la longueur de ses paragraphes.

L’œuvre écrite s’apparente ainsi à un arrangement d’ondes aux amplitudes variées qui se propagent du début à la fin du texte. Le texte peut alors se lire telle une « partition » pour reprendre le terme de Stéphane Mallarmé à propos de son poème novateur Un coup de dés jamais n’abolira le hasard. Le texte est impulsion, souffle : souffle qui modèle la narration, flux qui rappelle la fluidité, le passage d’un état à un autre, un état présent découlant du précédent et contenant déjà le suivant.

Enfin, nous montrons en quoi ce temps de l’œuvre littéraire n’est ni celui de la narration ou de la lecture, ni celui de l’auteur ou de l’autrice. Il est celui du texte même, qui correspond à la fréquence des changements, car le paragraphe alinéaire est l’indice d’un changement, de thème pour les paragraphes narratifs, de locuteur pour les paragraphes dialogaux. En indiquant la façon dont les thèmes se développent, donc s’enchaînent, les paragraphes exposent le rythme du texte, qui lui est spécifique. Nous verrons que cette forme temporelle du texte est une forme active. Elle influe non seulement sur le temps de lecture mais aussi sur l’importance du discours.

Mots-clés : textes littéraires – longueurs des paragraphes – indice d’un changement – temps du texte – rythme – flux – durées – dynamique – arts visuels – art numérique

Abstract

Our article focus on the time of the literary text, unexplored and yet so visible, not on the time of the narrative.

At first, we describe the process of discovery of the time of the literary text which starts with the visuality of the written work outside editorial enunciation. So we study the morphology of the text determined by the length of the paragraphs which visually punctuate the text. Then, by measuring these textual segments (the paragraphs), a shift from the visual of the text to his temporality takes place because a sequence of segments chained according to a certain order necessarily occurs in time. Finally, from these measures, we propose a visualization that reveals a rhythm of the text according to the length of its paragraphs.

The written work looks like an arrangement of waves of varying amplitudes that propagate from the beginning to the end of the text. Thus, the text can be read like a “partition” to use Stéphane Mallarmé’s term about his innovative poem Un coup de dés jamais n’abolira le hasard. The text is impulse, breath, breath that shapes the narration, flow that recalls fluidity, transition from one state to another, a present state flowing from the previous one and already containing the next one.

Finally, we show how this time of the literary work is neither that of the narration, nor that of the reading, nor that of the author. It is that of the text itself which corresponds to the frequency of changes, because the paragraph is an index of a change, of theme for narrative paragraphs, of locutor for dialogical paragraphs. By indicating the way in which the themes develop, therefore are linked together, the paragraphs expose the rythm of the text to a rhythm that is specific to it. We see that this temporal form of the text is an active form. It influences not only the reading time but also on the importance of the discourse.

Keywords : literary texts – length of paragraphs – cues of change – time of text – rhythm – flow – durations – dynamics – visual art – digital art

Plan

1. Méthode. Le processus de découverte d’un autre temps de l’œuvre littéraire

1.1. Une approche visuelle des œuvres littéraires

1.2. Mesurer ce qui est observé, la longueur des paragraphes alinéaires

2. Résultat. Un autre temps de l’œuvre littéraire : le rythme du texte

2.1. Un texte est une « partition », une configuration temporelle

2.2. Le texte, une suite de durées variables exposant le rythme du texte lui-même

3. Discussion. Le temps du texte : un temps à l’œuvre

3.1. Le temps du texte littéraire au rythme de la fréquence des changements

3.2. Le temps du texte en fonction de la durée des paragraphes, une dynamique propre à l’écrit

3.3. Le temps du texte, une forme active

Introduction

« Temps à l’œuvre, temps des œuvres » rappelle le titre d’un ouvrage de Christine Macel Le temps pris : le temps de l’œuvre, le temps à l’œuvre, traitant de « certaines œuvres contemporaines qui relèvent d’un rapport au temps[1] ».

Notre article quant à lui, bien que portant sur un temps inexploré de l’œuvre littéraire, débute par l’observation du texte. Car, c’est par l’observation de la forme visuelle du texte, hors énonciation éditoriale, plus exactement de sa morphologie, que nous avons découvert ce temps de l’œuvre littéraire. Et, parce que cette morphologie du texte est déterminée par les paragraphes et, dans une moindre mesure, les chapitres en fonction de leurs longueurs, nous nous intéressons à eux. Nous verrons que leur enchaînement crée un rythme, au moins visuel, et que ce temps de l’œuvre est un temps à l’œuvre.

Les paragraphes restent encore peu étudiés. Guy Achard-Bayle et Ondřej Pešek sous-titraient au début de leur article « Le paragraphe, « mal-aimé » des linguistes français – entre autres[2] », malgré quelques publications[3] dont Le Paragraphe : entre phrase et texte dans lequel Jean-Michel Adam (2018) note « le peu d’intérêt des linguistes pour le paragraphe[4] ». Daniel Bessonnat constate également que « le paragraphe semble être une donnée textuelle admise par tous et rarement interrogée en elle-même[5] ».

Contrairement aux études précitées, le paragraphe n’est pas ici un objet d’étude en soi ; nous ne l’étudions pas en tant qu’unité textuelle. Nous étudions l’enchaînement des paragraphes qui dépend de leurs longueurs. Nous étudions les rapports de leurs longueurs qui créent une scansion visuelle, un rythme au sens de « manière particulière de fluer ». Puis, en mesurant la longueur de ces segments textuels successifs, nous basculons dans le temps du texte.

Dans un premier temps, nous décrirons le processus de découverte de cet autre temps de l’œuvre littéraire. Dans un deuxième, nous visualiserons ce temps du texte à partir des mesures de la longueur de chaque paragraphe d’un texte en les transposant en un sismogramme. Enfin, dans un troisième temps, nous discuterons de ce temps du texte. Le texte est une composition écrite temporelle possédant son propre rythme, spécifique de l’écrit. Nous verrons qu’étudier l’enchaînement des segments textuels que sont les paragraphes alinéaires revient à étudier la fréquence des changements dans le texte, changements de thèmes et de locuteurs, et permet d’observer comment les unités thématiques et dialogales sont développées au cours du texte. Un parallèle sera effectué avec le projet CineMetrics relatif à l’étude de la dynamique de films cinématographiques dont la démarche est similaire. Enfin, nous verrons que ce temps du texte influe non seulement sur le temps de lecture mais aussi sur l’importance du discours.

1. Méthode. Le processus de découverte d’un autre temps de l’œuvre littéraire

Le processus par lequel ce temps du texte littéraire a été découvert commence par une approche visuelle des œuvres pour ensuite mesurer ce qui est observé, à savoir les paragraphes alinéaires. En résultera une visualisation qui rend visible ce temps du texte.

Nous limiterons l’usage du mot « texte » dans le sens de matière textuelle et de « littéraire » aux romans, nouvelles et contes, à l’exception des textes comme celui de Mark Z. Danielewski, La Maison des feuilles (2002), dont l’organisation rappelle parfois les poèmes visuels.

1.1. Une approche visuelle des œuvres littéraires

Le texte est un dispositif performatif en cela qu’il se présente lui-même. Cependant, nous n’avons pas retenu sa visualité telle que perçue, notamment analysée en France par Anne-Marie Christin (2009), pour nous intéresser à sa forme hors énonciation éditoriale, à savoir sa morphologie, afin de nous rapprocher du texte final de l’auteur ou de l’autrice. « Les inscriptions textuelles qui sont des opérations conscientes dues au scripteur[6] ». À la différence de la visualité des textes littéraires, leur morphologie demeure inchangée, quelle que soit l’édition, quel que soit le support, imprimé ou numérique, permettant ainsi de comparer les textes sans tenir compte de la mise en page. En outre, celle-ci force à considérer le texte en entier, alors que la visualité est souvent réduite à une page ou un extrait.

Regardons un texte sans le lire. Nous voyons que les paragraphes, en insérant des espaces comme des pauses, des respirations, des suspensions, déterminent sa forme, sa morphologie. Nous les appellerons « paragraphes alinéaires », même en l’absence d’alinéas. Ils comprennent donc les paragraphes narratifs ainsi que les paragraphes dialogaux.

Prenons un exemple avec un extrait de Cinq Petits Cochons d’Agatha Christie (Le Livre de Poche, trad. Jean-Michel Alamagny). Ajoutons-y les pieds de mouche (¶) comme dans un logiciel de traitement de texte.

Son expression changea, se rembrunit. Ses yeux n’étaient plus deux braises ardentes, mais deux cavités sombres : ¶

— C’est là que j’ai appris la vérité. Que ma mère avait été condamnée pour meurtre… l’horreur, quoi. ¶

Elle s’interrompit. Puis reprit : ¶

— Il y a autre chose que je dois vous dire. J’avais un fiancé, je voulais me marier. On me disait qu’il fallait attendre, que ce n’était pas possible avant mes vingt et un ans. Quand j’ai lu cette lettre, j’ai compris pourquoi. ¶

Ce court extrait comprend quatre paragraphes alinéaires. Le plus long – le dernier – suit le plus court. Dit autrement, le plus court précède le plus long. Cela participe d’une mise en scène et crée un rythme particulier, une attente, une suspension, qui renforce ce qui suit.

Nous verrons qu’en mesurant cette réalité visuelle du texte littéraire hors énonciation éditoriale et en proposant des visualisations à partir de ces mesures, nous mettons au jour un rythme, celui du temps du texte, non du récit.

1.2. Mesurer ce qui est observé, la longueur des paragraphes alinéaires

Nous avons vu que ce sont les paragraphes alinéaires, en fonction de leur forme, c’est-à-dire de leur longueur, qui déterminent la morphologie des textes littéraires. Nous allons maintenant les mesurer en respectant leur ordre d’apparition dans le texte.

L’unité de mesure choisie est un caractère ou signe, espaces compris. La longueur des paragraphes correspond donc au nombre de caractères. Pour être exact, il aurait fallu attribuer à chaque caractère un coefficient de pondération selon sa longueur, qui peut passer du simple au triple, tels que le « i » et le « m ». Cependant, vu que la répartition est identique sur tout le texte, l’incidence s’est avérée négligeable.

Ces mesures – en nombre de caractères – sont ensuite converties en nombre de lignes sur l’équivalence de « 60 caractères vaut une ligne » afin de saisir à l’instant la longueur des paragraphes. Que l’on prenne 50, 60 ou 80 caractères pour une ligne, les rapports entre les mesures restent quasi-identiques.

Si un paragraphe comprend moins de 30 caractères, avec les règles d’arrondis, on obtient 0 ligne et le paragraphe serait ignoré. Pour éviter ce biais, nous considérons, dans ce cas, que la longueur du paragraphe mesure une ligne.

Appliquons cette méthode sur l’exemple précédent de Cinq Petits Cochons.

1er paragraphe : 112 caractères, soit 2 lignes

2e paragraphe : 100 caractères, soit 2 lignes

3e paragraphe : 33 caractères, soit 1 ligne

4e paragraphe : 227 caractères, soit 4 lignes

Ces mesures sont ensuite reportées dans un tableau. Ce qui donne la suite [2, 2, 1, 4].

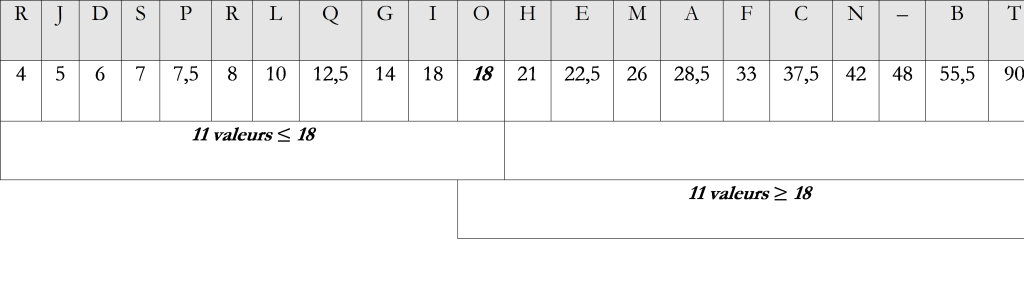

Appliquons cette méthode sur La Partie de trictrac de Prosper Mérimée, 1830, Le Horla de Guy de Maupassant, 1886 (1re version), Le Cabochon d’émeraude de Maurice Leblanc, 1930, et Amy Foster de Joseph Conrad, 1901 (en anglais). Nous obtenons les mesures de la taille des paragraphes alinéaires en nombres de lignes et les données statistiques suivantes.

La Partie de trictrac : [2, 34, 8, 43, 27, 13, 11, 18, 15, 11, 11, 2, 9, 4, 22, 9, 24, 2, 4, 2, 4, 10, 2, 1, 2, 1, 7, 3, 2, 1, 1, 1, 4, 3, 1, 3, 14, 12, 3, 2, 4, 15, 12, 3, 7, 4, 10, 5, 16, 11, 15, 6, 1, 2, 1, 7, 6, 14, 2, 10, 16, 2, 4, 1, 5, 4, 3, 22, 1, 2, 1, 1, 4, 4, 3, 1, 2, 1, 3, 1]

Le Horla : [5, 8, 7, 1, 7, 4, 7, 4, 7, 9, 4, 2, 1, 1, 1, 2, 6, 3, 6, 4, 3, 4, 4, 5, 4, 2, 5, 2, 8, 1, 6, 7, 4, 4, 6, 1, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 4, 16, 1, 1, 4, 2, 6, 2, 1, 1, 4, 5, 3, 8, 8, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 3, 1, 1, 3, 8, 8, 2, 1, 1, 4, 2, 1, 3, 3, 3, 8, 5, 1, 1, 2]

Le Cabochon d’émeraude : [1, 2, 1, 1, 1, 1, 5, 1, 1, 1, 5, 9, 2, 10, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 12, 7, 11, 1, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 3, 1, 1, 1, 8, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 4, 5, 2, 5, 4, 1, 7, 6, 7, 1, 5, 1, 5, 1, 1, 1, 3, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 3, 1, 3, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 7, 8, 6, 1, 1, 5, 4, 1, 11, 2, 1, 1, 1, 1, 12, 2, 1, 1, 15, 1, 4, 1, 6, 1, 1, 10, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 3, 1, 1, 4, 3, 6, 5, 15, 5, 2, 6, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 9, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 5, 2, 12, 4, 8, 17, 16]

Amy Foster : [23, 5, 12, 12, 10, 6, 1, 2, 1, 18, 15, 35, 30, 8, 17, 11, 1, 24, 3, 11, 15, 29, 37, 13, 16, 19, 85, 19, 27, 3, 16, 12, 21, 41, 10, 3, 14, 3, 2, 13, 6, 18, 1, 25, 31, 9, 26, 7, 7, 12, 11, 62, 16, 10, 6, 33, 23, 10, 8, 1, 10, 4, 19, 3, 3, 2, 6, 5, 5, 8, 3, 1, 4, 1, 1, 3, 3, 1, 6, 5, 6, 10, 2, 9, 10, 1, 6, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 9, 8]

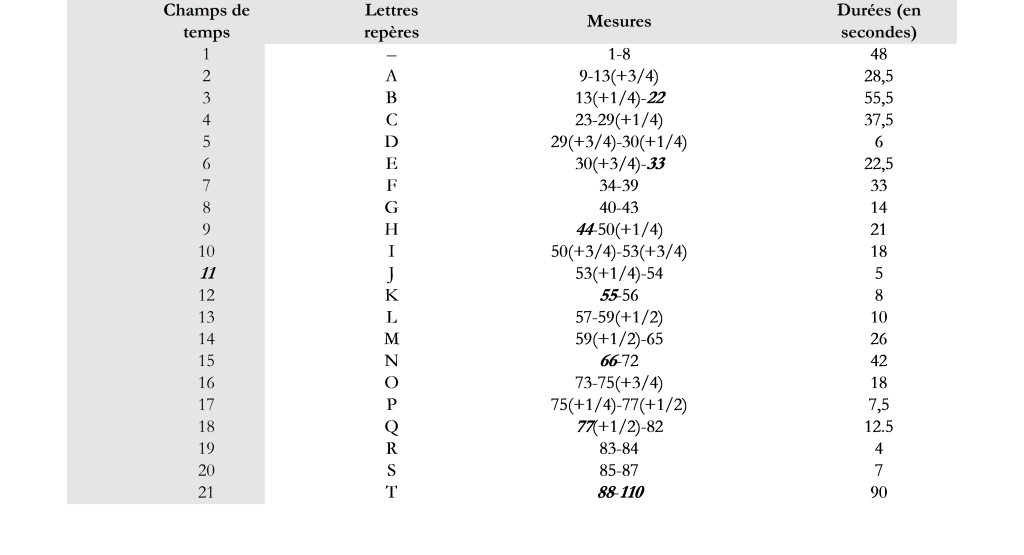

Tableau I – Données statistiques des 4 nouvelles

| Titre de l’œuvre littéraire | La Partie de trictrac | Le Horla | Le Cabochon d’émeraude | Amy Foster |

| Nombre de paragraphes | 80 | 84 | 184 | 95 |

| Nombre de lignes moyen par paragraphe | 7 | 4 | 2 | 13 |

| Médiane | 4 | 3 | 1 | 8 |

| Écart-type | 7 | 2 | 3 | 13 |

| Localisation du paragraphe du milieu (médiane des lignes) | 30 % | 40 % | 58 % | 35 % |

| % de paragraphes de 1 et 2 lignes | 35 % | 45 % | 75 % | 21 % |

| Nombre de paragraphes de plus de 20 lignes | 6 | 0 | 0 | 16 |

| dont nombre de paragraphes de plus de 50 lignes | 0 | 0 | 0 | 2 |

Il ressort du tableau I qu’Amy Foster se compose de paragraphes nettement plus longs que les autres textes et presque 10 fois plus longs que Le Cabochon d’émeraude, que l’on prenne le nombre de lignes moyen par paragraphe ou la médiane.

La localisation du paragraphe de la médiane en nombre total de lignes (milieu du texte) indique qu’il existe un déséquilibre en termes de longueurs de paragraphes. Par exemple, pour La Partie de trictrac, les longs paragraphes se situent surtout en début de texte (30 %) tandis que, pour Le Cabochon d’émeraude, ils se situent davantage vers la fin (58 %).

Les mesures de la longueur des paragraphes alinéaires des textes littéraires qui suit l’approche visuelle du texte hors énonciation éditoriale vont nous permettre d’observer le rythme du texte.

2. Résultat. Un autre temps de l’œuvre littéraire : le rythme du texte

Le texte est une composition, une « partition ». Avec la méthode présentée ci-avant, nous allons pouvoir visualiser ce temps du texte littéraire grâce à des transcriptions visuelles qui ont le mérite de concentrer ce qui se déroule dans le temps. Nous verrons que nous basculons ainsi dans le temps du texte, que ce dernier est une suite de durées variables et que sans les paragraphes le texte ne serait qu’une seule ligne.

Le texte littéraire est un enchaînement de segments textuels liés les uns aux autres par le sens. Et, un enchaînement de segments linéaires advient nécessairement dans le temps. Ces segments visuels correspondent aux paragraphes alinéaires et forment un arrangement de thèmes et de dialogues plus ou moins développés. Observer la morphologie du texte littéraire déterminée par la longueur de ses paragraphes permet ainsi d’observer un temps du texte constitué de durées variables selon la longueur de ses segments.

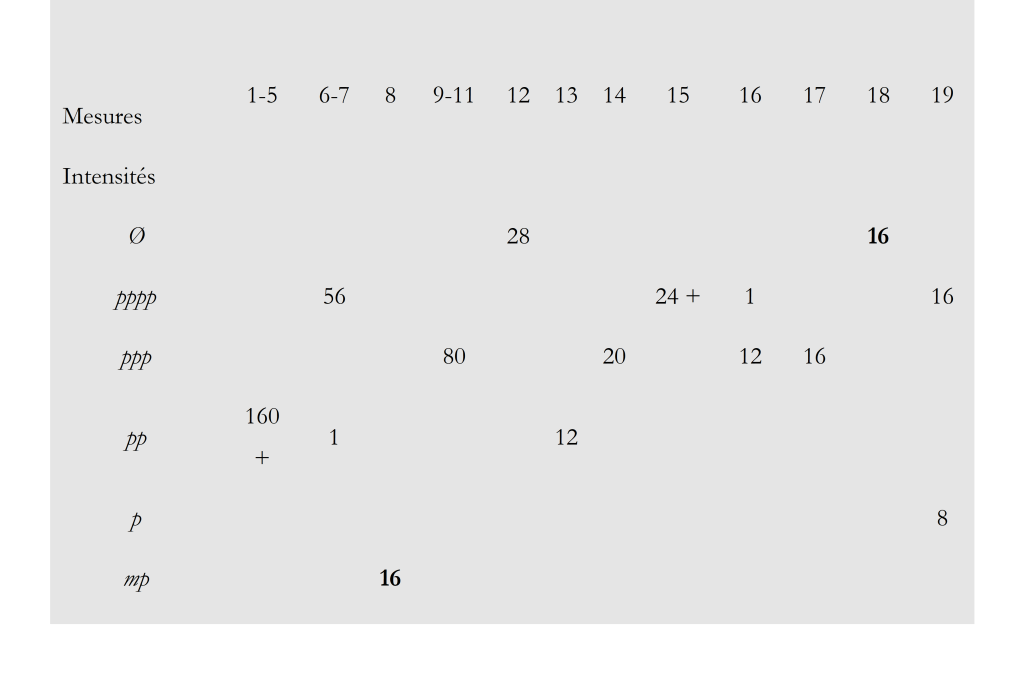

Chaque paragraphe se caractérise par sa longueur. Si l’on pose qu’une ligne vaut un temps, deux lignes valent deux temps, trois lignes trois temps, etc., chaque paragraphe possède une durée, variable selon sa longueur. En musique, un enchaînement de durées variables participe du rythme musical. Il en va de même pour le texte, nous obtenons le rythme textuel.

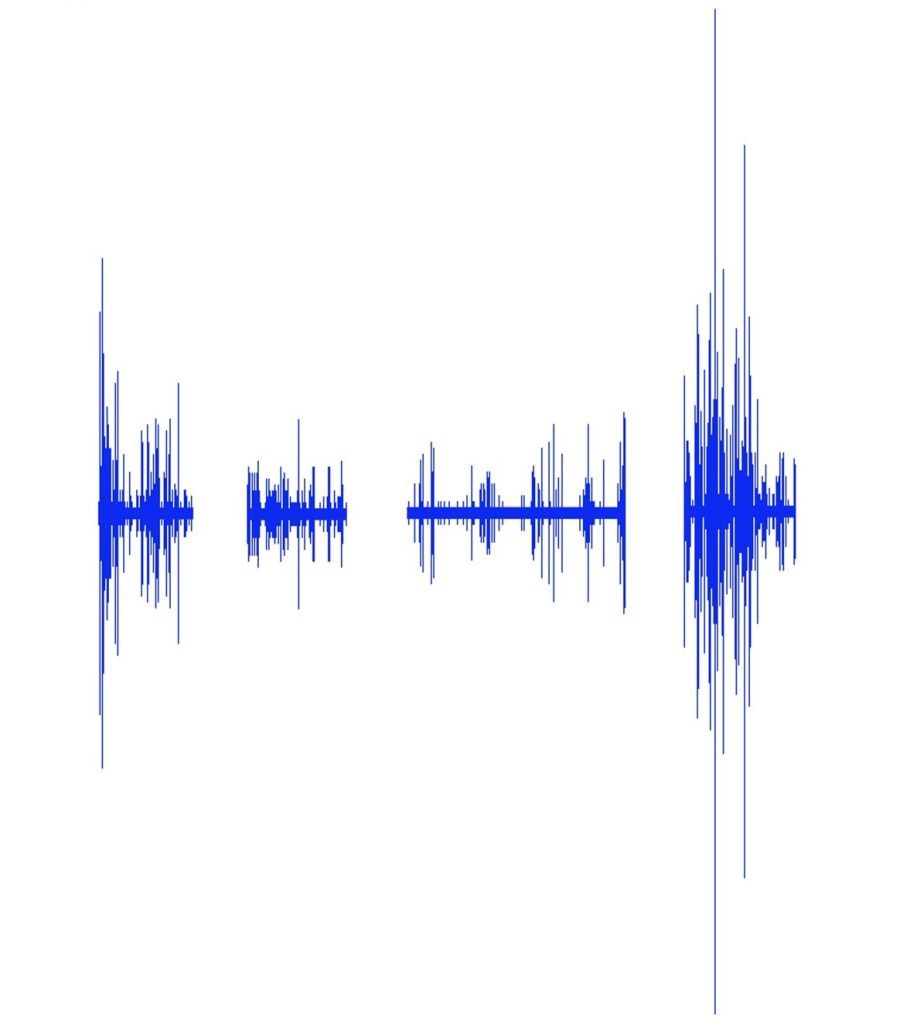

À partir des mesures des paragraphes alinéaires, à savoir à partir de la suite de nombres, les sismogrammes suivants sont réalisés. Ils permettent de visualiser ce rythme du texte. Chaque ligne verticale correspond à un paragraphe, du premier – à gauche – au dernier – à droite dont la hauteur dépend de la longueur du paragraphe.

« Le diagramme vise à comprendre ce qui se joue. Il est une figure de la métamorphose qui introduit le temps et permet d’analyser ce qui change[7] ». Les sismogrammes obtenus présentés ci-après rendent visible un rythme inexploré du texte littéraire en fonction de la longueur de ses paragraphes. Ils rappellent ceux des ondes sismiques. En effet, ce type de graphique est utilisé pour montrer un phénomène ondulatoire. Le texte se présente tel un ensemble d’ondes successives aux amplitudes variées qui se propagent du début à la fin. La façon dont le texte se déploie dans le temps montre qu’il est une configuration temporelle. Il est impulsion, souffle : souffle qui modèle la narration, flux qui rappelle la fluidité, le passage d’un état à un autre, un état présent découlant du précédent et contenant déjà le suivant.

Figure 1 : © Claude CLd, Sismogramme La Partie de trictrac, 150 x 486 px

Figure 2 : © Claude CLd, Sismogramme Le Horla, 154 x 216 px

Figure 3 : © Claude CLd, Sismogramme Le Cabochon d’émeraude, 254 x 226 px

Figure 4 : © Claude CLd, Sismogramme Amy Foster, 165 x 906 px

Partir de la morphologie du texte littéraire a permis de mettre au jour l’enchaînement des paragraphes selon leurs longueurs et d’exposer un temps inexploré.

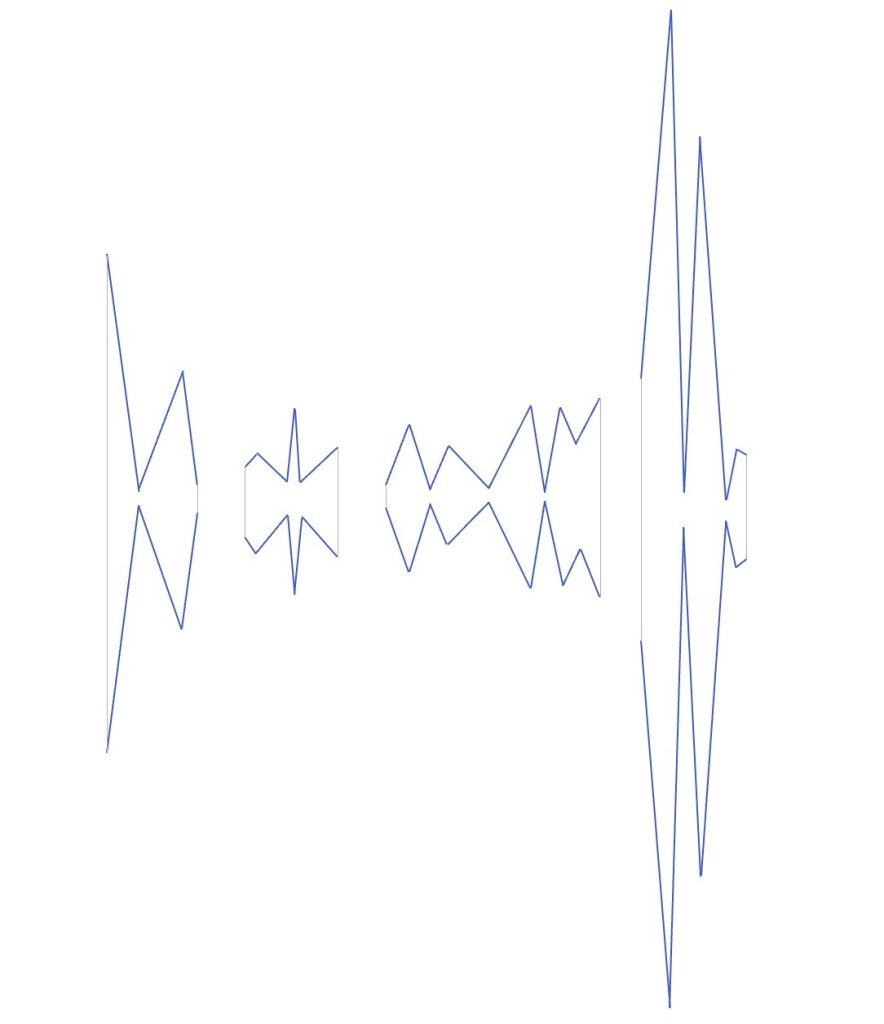

La méthode développée revient à condenser le texte comme ci-dessous où la taille de police de caractères a été réduite à 1, au lieu de 12 comme les présentes lignes. Certes le texte n’est plus lisible, mais il devient visible en totalité, en un regard, sans être modifié. Nous pouvons ainsi observer leur morphologie mais aussi comparer leur dynamique, la façon dont ils se déploient.

La Partie de trictrac (en français)

Le Horla (en français)

Le Cabochon d’émeraude (en français)

Amy Foster (en anglais)

Cette compression n’est possible qu’avec des textes très courts – ici au maximum 184 paragraphes. Elle ne l’est pas avec des romans pouvant comprendre plus de 10 000 paragraphes. C’est pourquoi il a été nécessaire de mesurer.

Basculons maintenant ces lignes écrites à la verticale. Nous obtenons des histogrammes en fonction de la longueur des paragraphes. La différence qui existe avec les sismogrammes précédents provient de la marge de droite qui force le retour à la ligne au sein des paragraphes les plus longs, notamment pour Amy Foster.

Remarquons qu’en l’absence de mise en page, le paragraphe est une et une seule ligne, plus ou moins longue. Le bloc de lignes que nous voyons résulte de la mise en page dont la marge de droite force le texte à aller à la ligne. Il varie donc d’une édition à l’autre et ne porte aucune signification. En l’absence de paragraphes, hors énonciation éditoriale, le texte n’est qu’une ligne continue et ne possède pas de rythme.

Le texte est une « partition » pour reprendre le terme de Stéphane Mallarmé qui, avec son poème novateur Un coup de dés jamais n’abolira le hasard (1897), signe ce qu’il nomme à propos de son poème « [un] emploi à nu de la pensée avec retraits, prolongements, fuites, où, de son dessin même, résulte, pour qui veut lire à haute voix, une partition »[8]. Il démontre que le texte est aussi un dispositif performatif. Mallarmé est le premier à avoir mis en évidence le visuel d’un écrit, en symbiose avec le sens, d’une façon aussi disruptive, ouvrant ainsi la voie aux poèmes visuels mais aussi à l’appréhension du texte en tant que forme active.

Nous allons maintenant lire ces partitions et les analyser.

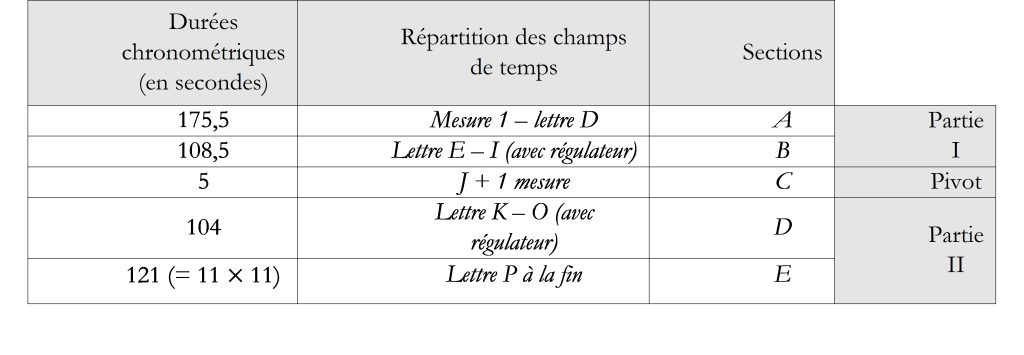

Les figures 5, 6, 7 et 8 suivantes montrent une structure différente selon les textes.

Figure 5 : © Claude CLd, Structure La Partie de trictrac, 150 x 486 px

Figure 6 : © Claude CLd, Structure Le Horla, 154 x 216 px

Figure 7 : © Claude CLd, Structure Le Cabochon d’émeraude, 254 x 226 px

Figure 8 : © Claude CLd, Structure Amy Foster, 165 x 906 px

Les paragraphes dans Le Horla et Le Cabochon d’émeraude sont plus courts que ceux dans La Partie de trictrac et surtout ceux d’Amy Foster qui se distingue nettement des trois autres.

Pour La Partie de trictrac, les paragraphes sont longs au début puis on observe une rupture composée de paragraphes très courts pour reprendre de l’ampleur et terminer sur des paragraphes courts. Si l’on ne tient pas compte des derniers paragraphes très courts, la structure se compose de deux parties, dont la première comprend des paragraphes plus développés, comme pour camper la scène et les personnages. Les petits paragraphes courts du centre jouent un rôle majeur dans la structure de ce récit qu’ils scindent.

Pour Le Horla, les paragraphes sont très courts avec au centre un paragraphe distinctif qui divise le texte en deux parties.

Pour Le Cabochon d’émeraude, le texte se compose de paragraphes très courts ponctués de quelques paragraphes de moyenne longueur. Les parties sont moins marquées. On peut considérer qu’il se scinde en deux parties avec, pour la première, une amplitude des plus longs paragraphes qui baisse jusqu’au milieu du texte où une longue série de paragraphes très courts se succèdent pour reprendre en amplitude.

Pour Amy Foster, les paragraphes sont très longs, sans commune mesure avec les précédents textes. Deux, situés à un tiers et aux deux tiers du texte, le sont encore davantage. Le texte se termine par des paragraphes nettement plus courts. L’intensité semble retomber.

3. Discussion. Le temps du texte : un temps à l’œuvre

Une structure se dégage des différents sismogrammes réalisés en fonction de la longueur des paragraphes qui montre la dynamique du texte.

Sachant qu’un paragraphe alinéaire est une unité thématique ou dialogale, nous verrons que ce rythme du texte littéraire correspond à la fréquence des changements. Un parallèle avec le projet CineMetrics sera effectué en raison d’une démarche similaire. Nous verrons enfin que ce temps du texte au rythme de la longueur de ses paragraphes influe sur le temps de lecture et sur l’importance du discours.

Précisons que ce temps du texte n’a aucun lien avec la vitesse narrative que Gérard Genette[9] définit comme le rapport par scène entre la durée de l’histoire, en mois ou année par exemple, et une longueur de texte, en lignes et pages. Aucun recoupement entre le temps du texte et celui de la narration n’est effectué pour estimer une vitesse ou un rythme. La vitesse ou le rythme du texte s’en tient à ce que le texte donne à voir, notamment aux rapports de durées ou de longueurs variables des paragraphes, donc de nombres.

Les paragraphes alinéaires montrent le flux du texte en indiquant la façon dont les thèmes et les dialogues se développent, durent, donc s’enchaînent. Cette configuration temporelle du texte littéraire est spécifique de l’écrit.

Guy Achard-Bayle et Ondřej Pešek considèrent que « le dispositif de marquage typographique, qui participe de la matérialité textuelle, ne se réduit pas à une fonction esthétique[10] ». « Les repères de paragraphes sont informatifs[11] ».

Le paragraphe narratif est, par nature, une unité thématique, au sens « d’interaction de thèmes[12] ». « Si les paragraphes nous permettent de « voir » des thèmes, c’est parce que les thèmes, n’ »existent » pleinement qu’à l’échelle du paragraphe[13]. » Moretti va plus loin ; il estime que « si on utilise la modélisation thématique pour analyser la littérature, le paragraphe fournit une unité plus efficace que tout autre segment « mécanique », et que cette unité devrait donc être utilisée de préférence par les chercheurs[14] ». « Le paragraphe, qui concentre le matériau thématique au sein d’un espace limité, est l’habitat textuel des thèmes[15] ».

« Pour Daneš, le paragraphe est plus qu’une « unité graphique », il est une unité sémantique et compositionnelle[16] ». De l’étude de cas qu’ils ont réalisée, les auteurs concluent que « c’est le principe thématique qui détermine d’une manière décisive la segmentation opérée[17] », que « la disposition graphique du texte en reflète la structure compositionnelle (« rhétorique ») qui est ainsi signalée et donc communiquée au récepteur du texte[18]. »

Du rôle du paragraphe en tant qu’unité thématique et compositionnelle, nous formulons deux conclusions. D’abord, étudier la longueur des paragraphes, donc leur enchaînement, revient à étudier comment les thèmes se développent, du début jusqu’à la fin du texte. Ensuite, les marques de paragraphes sont un indice d’un changement : changement de thème pour les paragraphes narratifs et changement de locuteurs pour les paragraphes dialogaux, souvent signalés, en plus, d’un long tiret. Le passage d’un paragraphe à un autre signale au lecteur ou à la lectrice que quelque chose change, que quelque chose de différent s’annonce de ce qui précède, quel qu’en soit le degré, fût-il minime.

Aussi les sismogrammes précédents exposent-ils la longueur ou la durée des thèmes ou des dialogues car, en mesurant la longueur des paragraphes alinéaires, nous mesurons combien de temps un thème ou un dialogue durent et, dans l’ensemble du texte, comment ils s’enchaînent. Ils permettent d’observer la fréquence des changements ainsi que leur répartition dans un texte. Plus les paragraphes sont courts, plus la fréquence des changements dans le texte est élevée et plus le rythme est rapide et saccadé, et inversement.

En effet, « les changements sont la trame du temps […] De la même manière nous estimons souvent le temps par la quantité de changements qui s’y produisent[19] ». Nous nous intéressons ainsi à la fréquence des changements et à leur répartition dans l’ensemble textuel.

La longueur des paragraphes dépend non seulement de l’auteur ou de l’autrice mais aussi de l’époque et surtout du genre littéraire qui jouent un rôle majeur dans la façon d’écrire[20]. Selon John B. Colby, la longueur des paragraphes dépend étroitement du style de l’époque[21]. Il constate que dans les écrits plus anciens les paragraphes étaient beaucoup plus longs et que la longueur des paragraphes varie également en fonction de l’audience ; les paragraphes des articles ou écrits populaires sont beaucoup plus courts que les articles ou les traités philosophiques. Leur temporalité diffère.

-

- 3.2. Le temps du texte en fonction de la durée de ses paragraphes, une dynamique spécifique de l’écrit

Le texte montre un processus en cours. Il est une succession de durées variables, le temps que durent les paragraphes les uns à la suite des autres. « Le livre n’échappe pas à sa nature successive […] il se découvre dans le temps[22] ». Le rythme du texte au gré de la longueur de ses paragraphes est un de ces rythmes. Les segments textuels, que sont les paragraphes alinéaires, possèdent une longueur équivalente à une durée. Ils composent le rythme du texte au sens de « manière particulière de fluer », du moins un temps à l’œuvre dans le texte.

« La durée est la base, le tissu et la forme initiale de tout rythme[23]. » En mesurant la longueur des paragraphes, nous avons obtenu une suite de nombres – autant de nombres que de paragraphes dans le texte –, et des rapports de durées, donc un rythme. Le rythme est indissociable du nombre. Pius Servien conclut : « une méthode pour aborder scientifiquement l’étude des faits esthétiques, c’est de s’attacher à l’examen de leur trame numérique, les rythmes. Une méthode générale pour étudier ces rythmes, c’est de les saisir toujours au moyen d’une notation numérique[24] ». Dès la Grèce antique, le rythme est associé à un arrangement arithmétique, basé sur des rapports de nombres.

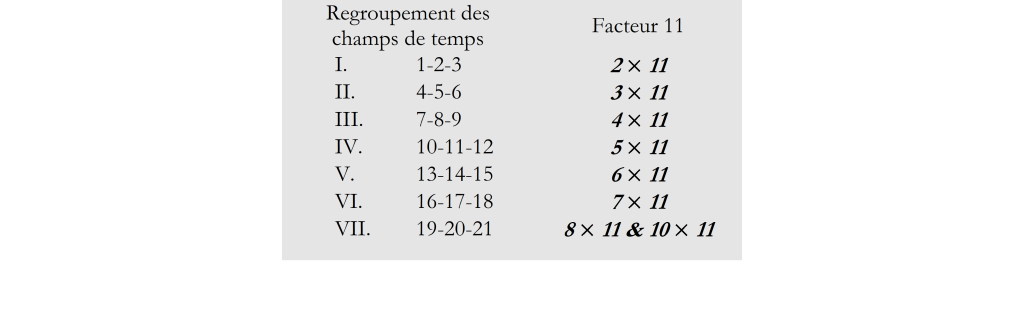

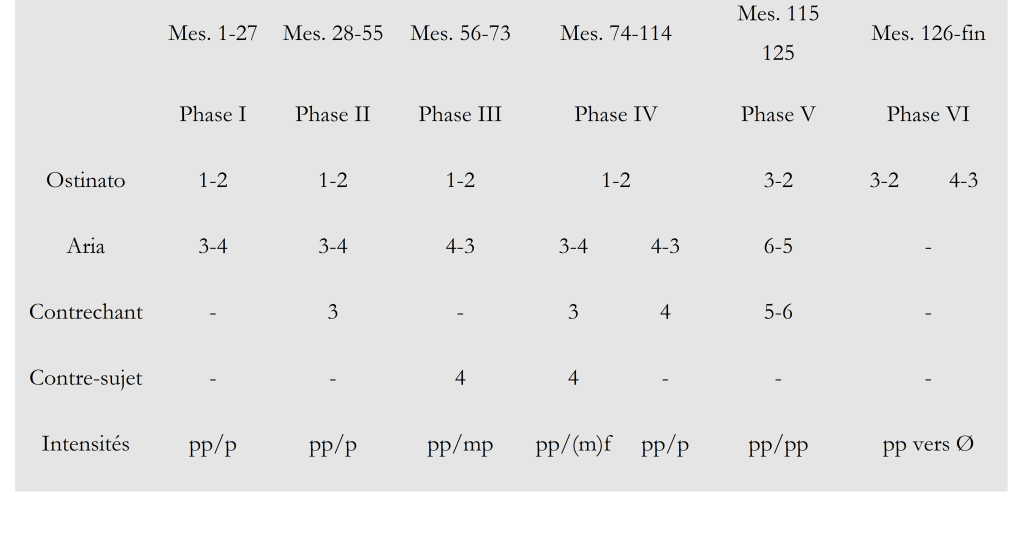

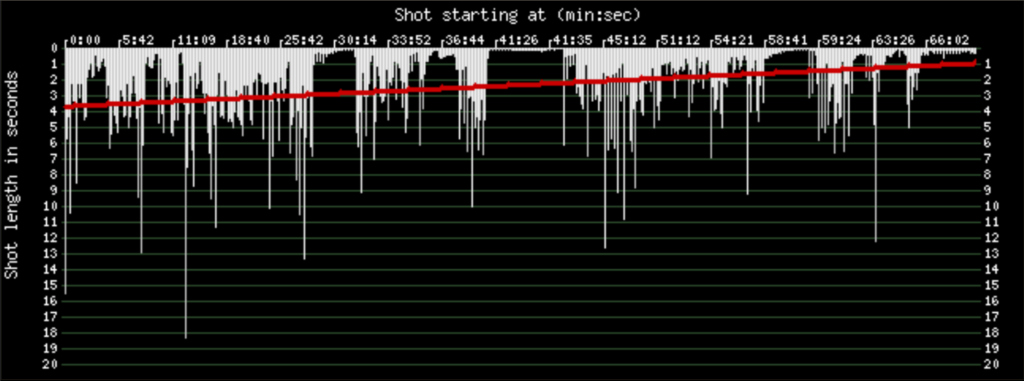

Le projet Narra mesure la longueur des paragraphes afin d’étudier la dynamique du texte littéraire. Il existe un projet en humanités numériques cinématographiques, CineMetrics qui mesure la durée des prises de vue de films afin d’étudier leur dynamique par le visuel (un histogramme). L’hypothèse et le résultat visuel (les histogrammes) sont identiques. Ce projet est ainsi présenté (Tsivian, s. d.)

Dès le début, des cinéastes tels qu’Abel Gance ou Dziga Vertov dans les années 1920, ou encore Peter Kubelka ou Kurt Kren dans les années 1960 ont non seulement compté les images lors du montage, mais ils ont aussi dessiné des diagrammes et des chartes de couleurs élaborés afin de visualiser le rythme de leur futur film. Cela explique également pourquoi un certain nombre de spécialistes intéressés par l’histoire du style de film (Barry Salt en Angleterre [ouvrage connu Style and Technology : History & Analysis], David Bordwell et Kristin Thompson aux États-Unis et Charles O’Brien au Canada) comptent les plans et les durées de films pour calculer la durée moyenne des plans des films et/ou utilisent ces données dans leur étude.

| Figure 9. CineMetrics. Histogramme de l’Homme à la caméra, film réalisé par Dziga Vertov en 1929, 2008 |

Le parallèle peut d’autant plus s’établir que la plupart des films sont des récits et parfois même des adaptations d’œuvres littéraires. Ce projet part de la longueur des prises de vues mesurée en nombre d’images, longueur traduite en secondes sur la base de 24 images par seconde. Notre projet part de la longueur des paragraphes mesurée en nombre de caractères, longueur équivalente à une durée. À partir de mesures, ce projet ainsi que le projet Narra donnent un histogramme qui met au jour un rythme. Selon Yuri Tsivian et les réalisateurs précités, l’objectif est de montrer « la dynamique du film ». Pour notre projet, nous avons révélé la dynamique du texte – à ne pas confondre avec le récit – qui résulte des rapports de durées.

Les effets de ce temps du texte littéraire sont de deux ordres.

En premier lieu, le temps du texte a un impact sur le temps de lecture. Une étude réalisée avec 21 étudiants montre que les repères de paragraphes n’affectent pas la vitesse de lecture globale dans un contexte où les lecteurs disposaient d’un temps de lecture ample au point de pouvoir relire[25]. Stark précise ne pas écarter la possibilité qu’à l’intérieur de ce temps de lecture global il y ait des effets locaux sur les phrases. Une étude plus récente, réalisée avec 48 étudiants, atteste en partie cette supposition. La marque de paragraphes influence le temps de lecture à leurs frontières. En effet, à la fin d’un paragraphe, le temps de lecture s’allonge. Autrement dit, la vitesse de lecture ralentit pour être compensée par une plus grande vitesse de lecture au début du paragraphe suivant, soit par un temps de lecture accéléré[26].

En second lieu, le temps du texte opère au-delà ; il participe du sens. Il a un impact sur l’intensité du discours qu’il peut renforcer ou, au contraire, réduire. « Les repères de paragraphes affectent les idées considérées comme importantes[27]. » Ils « font penser aux lecteurs que le début des paragraphes est important[28] ». S’agissant des écrits techniques, selon une étude[29] réalisée avec 19 étudiants, les lecteurs et lectrices préfèrent les paragraphes inférieurs à cent mots. Toutefois, la longueur des paragraphes est sans incidence en ce qui concerne l’expertise, la qualité de l’écrit et sa compréhension, ce qui confirme l’étude réalisée par Stark.

Ricard Ripoll i Villanueva est plus assertif. Il développe le concept de portée qu’il appelle « force » au point d’exprimer que « l’alinéa devient ainsi un recours essentiel à la mise en valeur du tissu textuel qui va créer le sens[30] ». Il précise qu’un « premier aspect de la force est donc celui des relations internes qui s’établissent dans un texte[31] ». La façon dont les paragraphes s’enchaînent est essentielle puisqu’elle influe sur l’intensité du sens. À titre d’exemple, « un paragraphe court sera plus fort s’il est inséré dans un texte qui privilégie les paragraphes longs[32] ». Inversement, si un très long paragraphe se situe dans un ensemble de paragraphes très courts, l’impact du long paragraphe sera plus fort.

Outre l’impact sur le temps de lecture et la force du discours, nous émettons l’hypothèse que la longueur des paragraphes et leur durée ont un effet sur le rythme perçu du récit. Afin de connaître les effets de la longueur des paragraphes avec précision, ces études mériteraient d’être élargies et approfondies.

L’approche visuelle des textes littéraires montre que les paragraphes alinéaires donnent au texte sa morphologie. La démarche qui a consisté à observer puis à mesurer a permis de mettre au jour un temps du texte inexploré au rythme de la longueur de ses paragraphes. Ce rythme du texte, spécifique de l’écrit, expose la fréquence des changements, tant de thèmes que de locuteurs. Cette configuration temporelle visualisable est une forme active, sur le temps de lecture ainsi que sur l’importance du discours. Il serait intéressant d’effectuer le recoupement avec la narration afin de savoir si la structure qui ressort des sismogrammes correspond à la structure du récit et les paragraphes distinctifs à des faits marquants.

Bibliographie

Achard-Bayle Guy et Pešek Ondřej, « Modèles d’organisation thématique des paragraphes et entre les paragraphes, à l’épreuve de la Rectorique de Cyceron ». Discours. Revue de linguistique, psycholinguistique et informatique. A journal of linguistics, psycholinguistics and computational linguistics, n° 26. 2020, https://doi.org/10.4000/discours.10794

Algee-Hewitt Mark, Heuser Ryan et Moretti Franco, On Paragraphs. Scale, Themes, and Narrative Form – Stanford Literary Lab, octobre 2015. https://litlab.stanford.edu/LiteraryLabPamphlet10.pdf

Arabyan Marc, Le paragraphe narratif : Étude typographique et linguistique de la ponctuation textuelle dans les récits classiques et modernes, Paris, L’Harmattan, coll. « Sémantiques », 1994, 270 p.

Belic Milija, Apologie du rythme : Le rythme plastique, prolégomènes à un méta-art, Paris Budapest, L’Harmattan, coll. « Ouvertures philosophiques », 2002, 332 p.

Bessonnat Daniel, « Le découpage en paragraphes et ses fonctions », Pratiques, n° 57(1), mars 1988, p. 81‑105. https://doi.org/10.3406/prati.1988.1475

Crothers Edouard J., Paragraph structure inference, Norwood, N.J., Ablex Publishing Corporation, 1979, 154 p. http://archive.org/details/paragraphstructu0000crot

Danielewski Mark Z., La Maison des feuilles : par Zampanò, (Claro, Trad.), Paris, Denoël, 2002, 709 p.

Fraisse Paul, Psychologie du rythme. Paris, Presses Universitaires de France, coll. « SUP », 1974, 244 p.

Gallet Bastien (Réalisateur). (2013, 12). Gallet Bastien — De l’art des diagrammes II, ou comment interpréter un diagramme, 2013. https://www.youtube.com/watch?v=OcqGqpCYaHE

Genette Gérard, Figures III, Paris, Éd. du Seuil, coll. « Poétique », 1972, 288 p.

Laufer Roger, La notion de paragraphe, Paris, Éd. du CNRS, 150 p.

Macel Christine, Le temps pris : Le temps de l’oeuvre, le temps à l’œuvre, Vol. 1‑1, Monografik éd et Éd. du Centre Pompidou, 2008, 184 p.

Mallarmé Stéphane, Un coup de dés jamais n’abolira le hasard, 1897, 24 p. https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k71351c

Markel Mike, Vaccaro Monica et Hewett Thomas, « Effects of Paragraph Length on Attitudes Toward Technical Writing », Technical Communication, Vol. 39, n° 3, 1992, p. 454‑456.

Moretti Franco (sous la dir.), La littérature au laboratoire, (V. Lëys, Trad.), Paris, Les éd. d’Ithaque, coll. « Theoria Incognita », 280 p.

Passerault Jean-Michel et Chesnet David, « Le marquage des paragraphes : Son rôle dans la gestion des traitements pendant la lecture », Psychologie Française, n° 36-2, p. 159-165, Elsevier Masson, 1991. https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-03338075

Rousset Jean, Forme et signification : Essai sur les structures littéraires de Corneille à Claudel, Paris, José Corti, 1962, éd. 2014, 194 p.

Servien Pius, Les rythmes comme introduction physique à l’esthétique : Nouvelles méthodes d’analyse et leur application à la musique, aux rythmes du français et aux mètres doriens, Paris, Boivin & Cie, « Bibliothèque de la revue des cours et conférences », 1930, 208 p.

Stark Heather A., « What do paragraph markings do ? », Discourse Processes, Vol. 11(3), 1988, p. 275‑303. https://doi.org/10.1080/01638538809544704

Tardif Claude P., « Une prédominance des paragraphes très courts et une corrélation entre la longueur des paragraphes avec le genre littéraire ou la période d’écriture : Les résultats de ”Un Atlas des spectres de textes littéraires” », 2021. https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-03146960

Tsivian Yvan, CineMetrics, s.d., consulté 11 novembre 2022, à l’adresse http://www.cinemetrics.lv/

Villanueva Ricard Ripoll i, « Le texte littéraire et la mise en paragraphes », La lingüística francesa : gramática, historia, epistemología, Vol. 2, 1996, p. 339‑346. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4034332

[1] Anne-Marie Christin, L’image écrite ou la déraison graphique, Flammarion, coll. « Champs arts », 1995, p. 9.

[2] Guy Achard-Bayle et Ondřej Pešek, « Modèles d’organisation thématique des paragraphes et entre les paragraphes, à l’épreuve de la Rectorique de Cyceron ». Discours, n° 26, 2020, p. 5.

[3] Paragraph Structure Interference, Edward J. Crothers (1979), La Notion de paragraphe, dir. Roger Laufer (1985), Le Paragraphe narratif, Marc Arabyan (1994), On Paragraphs. Scale, Themes, and Narrative Forms, Mark Algee-Hewitt, Ryan Heuser et Franco Moretti (2015).

[4] Jean-Michel Adam, Le paragraphe : entre phrases et texte, Paris, Armand Colin, coll. « U », 2018, p. 15.

[5] Daniel Bessonnat Daniel, « Le découpage en paragraphes et ses fonctions », Pratiques, n° 57(1), mars 1988, p. 81.

[6] Ripoll i Villanueva Ricard, « Le texte littéraire et la mise en paragraphes », La lingüística francesa : gramática, historia, epistemología, Vol. 2, 1996, p. 344.

[7] Bastien Gallet, De l’art des diagrammes II, ou comment interpréter un diagramme, 2013.

[8] Stéphane Mallarmé, préface pour la revue Cosmopolis, mai 1897, p. 418.

[9] Gérard Genette, Figures III, Éd. du Seuil, coll. « Poétique », 1972, p. 122-144.

[10] Guy Achard-Bayle et Ondřej Pešek, « Modèles d’organisation thématique des paragraphes et entre les paragraphes, à l’épreuve de la Rectorique de Cyceron », op. cit., p. 4.

[11] Heather A. Stark, « What do paragraph markings do ? », Discourse Processes, Vol. 11(3), 1988, p. 299.

[12] Mark Algee-Hewitt, Ryan Heuser et Franco Moretti, On Paragraphs. Scale, Themes, and Narrative Form, Stanford Literary Lab, octobre 2015.

[13] Ibid., p. 215.

[14] Franco Moretti (sous la dir.), La littérature au laboratoire, (V. Lëys, Trad.), Les éd. d’Ithaque, coll. « Theoria Incognita », p. 196.

[16] Guy Achard-Bayle et Ondřej Pešek, « Modèles d’organisation thématique des paragraphes et entre les paragraphes, à l’épreuve de la Rectorique de Cyceron », op. cit., p. 9.

[17] Ibid., p. 20.

[18] Ibid., p. 30.

[19] Paul Fraisse, Psychologie du rythme, Presses Universitaires de France, coll. « SUP », 1974, p. 326.

[20] Claude P. Tardif, « Une prédominance des paragraphes très courts et une corrélation entre la longueur des paragraphes avec le genre littéraire ou la période d’écriture : Les résultats de ”Un Atlas des spectres de textes littéraires” », 2021.

[21] John B. Colby, « Paragraphing in Technical Writing », Technical Communication, Vol. 18, n° 2, mars-avril 1971, p. 13.

[22] Jean Rousset, Forme et signification : Essai sur les structures littéraires de Corneille à Claudel, José Corti, 1962, éd. 2014, p. xiii.

[23] Milija Belic, Apologie du rythme : Le rythme plastique, prolégomènes à un méta-art, L’Harmattan, coll. « Ouvertures philosophiques », 2002, p. 27.

[24] Pius Servien, Les rythmes comme introduction physique à l’esthétique : Nouvelles méthodes d’analyse et leur application à la musique, aux rythmes du français et aux mètres doriens, Boivin & Cie, « Bibliothèque de la revue des cours et conférences », 1930, p. 195.

[25] Heather A. Stark, « What do paragraph markings do ? », op. cit., p. 298.

[26] Jean-Michel Passerault Jean-Michel et David Chesnet, « Le marquage des paragraphes : Son rôle dans la gestion des traitements pendant la lecture », Psychologie Française, n° 36-2, 1991.

[27] Heather A. Stark, « What do paragraph markings do ? », op. cit., p. 275.

[28] Ibid., p. 300.

[29] Mike Markel, Monica Vaccaro et Thomas Hewett, « Effects of Paragraph Length on Attitudes Toward Technical Writing », Technical Communication, Vol. 39, n° 3, 1992.

[30] Ripoll i Villanueva Ricard, « Le texte littéraire et la mise en paragraphes », La lingüística francesa : gramática, historia, epistemología, op. cit., p. 343.

[31] Ibid., p. 344.

[32] Ibid., p. 344.