De l’évaluation du trouble environnemental à l’adaptation des pratiques

Dans le régime de perception de l’actionnisme pratique, l’enjeu pour les habitant·es est de garder le contrôle sur leur l’exposition aux métaux lourds pour mettre à distance les risques de santé environnementale. Afin de maîtriser cette exposition, certain·es habitant·es adaptent leur façon de consommer, leurs pratiques de culture ou encore la sélection attentive des lieux qui leur semblent appropriés pour les activités de cueillette. L’enjeu est d’éviter les « comportements à risque » (selon les termes de Corinne) ou de mettre en place des « gestes barrières » (selon les termes de Thomas). Une vigilance ordinaire qui permet aux habitant·es de continuer à habiter[1] le territoire[2]. Cette vigilance ordinaire prend d’abord appui sur l’élaboration citoyenne de diagnostics ou d’évaluations environnementales : les habitant·es posent des diagnostics permettant de qualifier l’état de contamination des ressources naturelles (eau de surface, air, sols, végétaux, etc.) et des lieux qu’ils·elles fréquentent-investissent pour leurs pratiques (le bord d’une rivière, les alentours des anciens sites miniers, etc.). Plus la pollution est jugée en situation d’affecter les pratiques auxquelles il·elles tiennent, plus les milieux sont jugés pollués et à risque, et plus les habitant·es sont attentifs·ves aux conditions pratiques de leurs activités de plein air (se déplacer dans la vallée, randonner, se balader, …), d’autoproduction alimentaire (cueillette, chasse, jardinage, pêche, …) ou encore de consommation (eau du robinet, denrées alimentaires locales, …).

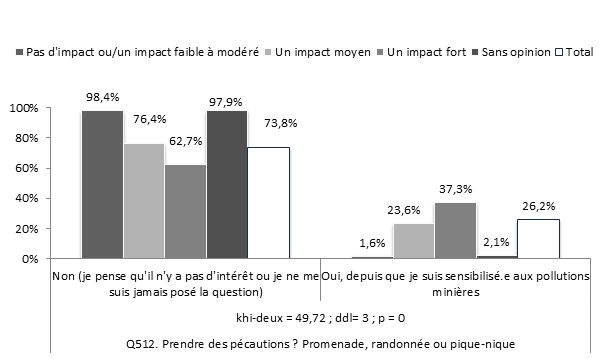

En effet, l’analyse des données du questionnaire montre que le jugement sur l’impact de l’ancienne activité minière sur la pollution des ressources naturelles fait varier les conditions pratiques des activités de promenade, de randonnée ou de pique-nique (les faire perdurer en l’état ou les modifier). 37,3% des pratiquant·es d’activités de plein air (promenade, randonnée, pique-nique) qui estiment que les ressources naturelles de la vallée sont aujourd’hui fortement impactées par les activités minières énoncent par ailleurs avoir modifié leur pratique (comme éviter certains endroits, s’équiper davantage, etc.), contre 26,2% toute population confondue (+11,1 points). À l’inverse, toujours parmi celles·ceux qui pratiquent des activités de plein air, 98,4% des habitant·es qui déclarent que les activités minières ont un impact nul à modéré pensent qu’il n’y a pas d’intérêt à modifier ces pratiques de plein air ou ne se sont jamais posé la question, contre 73,8% toute population confondue (+24,6 points). Les deux variables sont dépendantes au sens du khi-deux de Pearson [49,72 ; ddl= 3 ; p.< 0.000] [Graphique 15 ; Tableau croisé 16].

Quel peut-être l’impact de l’activité minière sur la pollution des ressources? |

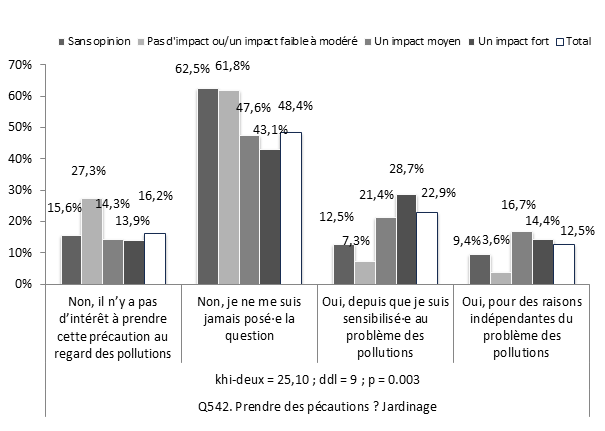

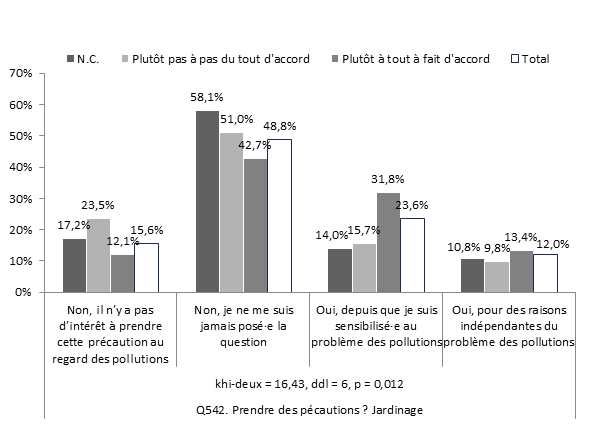

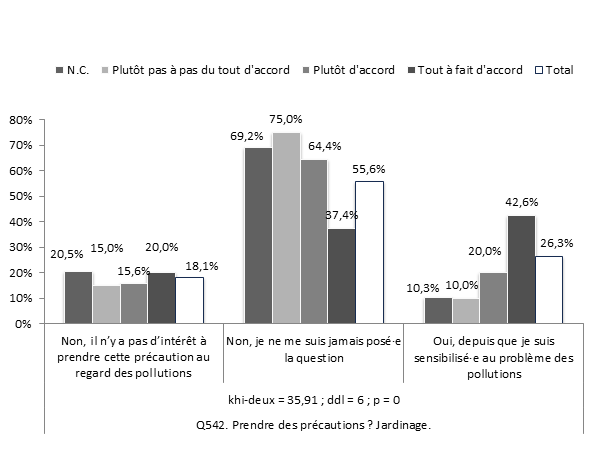

Cette tendance statistique se retrouve aussi concernant le jardinage : 61,8% des jardinier·ères qui considèrent que l’impact de l’ancienne activité minière sur la pollution des ressources naturelles est nul, faible ou modéré ne se sont jamais posés la question de modifier leurs pratiques de jardinage, contre 48,4% toute population confondue (+14,1 points). 27,3% des jardinier·ères qui estiment cet impact nul, faible ou modéré estiment qu’il n’y a pas d’intérêt à prendre de telles précautions au regard des pollutions minières, contre 16,2% toute population confondue (+11,1 points). A l’inverse, c’est chez ceux·celles qui estiment l’impact fort que le lien à la modification des pratiques est le plus robuste : 28,7% d’entre eux·elles ont modifié leurs pratiques depuis qu’ils·elles sont sensibilisé·es aux pollutions minières, contre 22,9% toute population confondue (+5,8 points). Les deux variables sont dépendantes au sens du Khi deux de Pearson [25,10 ; ddl=9 ; p=0,003] [Graphique 16 ; Tableau croisé 17].

Quel peut-être l’impact de l’activité minière sur la pollution des ressources? |

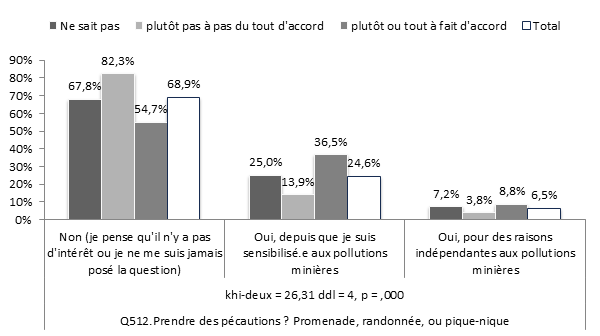

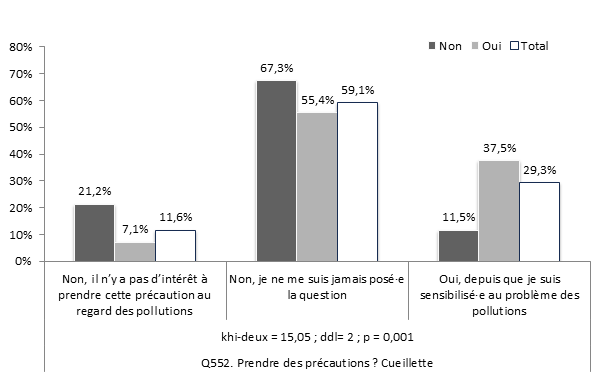

L’évaluation environnementale de l’impact des activités minières sur les ressources naturelles fait aussi varier les conditions pratiques des activités de cueillette [Tableau croisé 18]. Mathéo nous explique par ailleurs que « la pollution a plusieurs visages, elle s’implique dans notre vie de plusieurs façons[3] ». Les habitant·es restent ainsi vigilant·es aux différentes voies d’exposition (inhalation, ingestion, contact avec des métaux lourds) et les hiérarchisent parfois, pour orienter leurs choix vers des adaptations qui leur semblent les plus pertinentes. Ces diagnostics de la pollution s’appuient sur des expériences sensorielles, des débats interpersonnels ou publics ou encore des dispositifs de mesure des polluants des lieux habités, et se construisent dans la lignée des recommandations sanitaires énoncées par les institutions en charge de la gestion environnementale et sanitaire. La mobilisation de ces expériences sensorielles apparait dans l’analyse statistique comme un appui à l’élaboration de prises dans le cadre des pratiques ordinaires, notamment chez les pratiquant·es d’activités de plein air dans la vallée (promenade, randonnée, pique-nique). Parmi ces personnes, 36,5% de ceux·celles ayant observé des modifications de la couleur des roches ou des cours d’eau (plutôt à tout à fait d’accord) déclarent avoir modifié leurs pratiques de promenade, randonnée ou pique-nique en raison des pollutions minières, contre 24,6% toute population confondue (+11,9 points). En revanche, 82,3% de ceux·celles qui n’ont pas observé de modification de la couleur des roches ou des cours d’eau déclarent qu’il n’y a pas d’intérêt à modifier ses pratiques de plein air ou qu’ils·elles ne se sont jamais posé la question, contre 68,9% toute population confondue (+13,4 points). Les deux variables sont dépendantes au sens du Khi deux de Pearson [26,31 ; ddl=4 ; p.<0,000] [Graphique 17 ; Tableau croisé 19].

Avez-vous observé des modifications de la couleur des roches ou des cours d’eau ? |

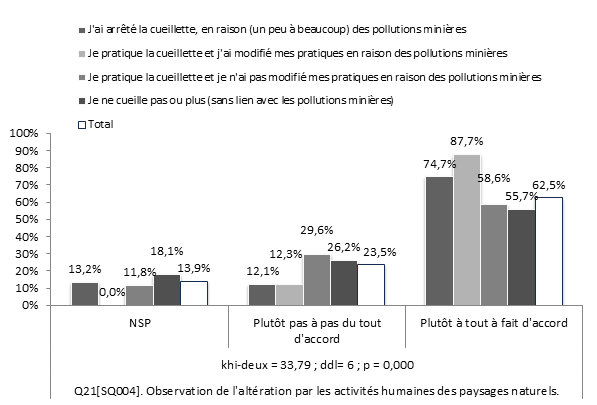

Ces diagnostics environnementaux s’avèrent ainsi être autant de prises sur les situations vécues de pollution. Ils permettent aux habitant·es d’élaborer leur point de vue sur les problèmes et de mettre en œuvre des solutions leur permettant de les éloigner des risques de santé. Ce qui différencie l’actionniste pratique du sceptique attentif relève d’un agir perceptuel situé. C’est bien « pratique faisant » que l’évaluation environnementale opère, que les pratiques donnent existences aux pollutions et qu’elles les réorientent pour s’en saisir et y faire face. Les réponses au questionnaire confirment que le diagnostic oriente la pratique, comme la pratique oriente le diagnostic. Les modalités pratiques de réalisation d’une activité de cueillette font par exemple varier l’évaluation environnementale de l’état des paysages naturels. Ainsi, 87,7% des personnes qui continuent la cueillette en modifiant leur pratique en raison des pollutions minières sont plutôt à tout à fait d’accord avec l’assertion « vous avez observé une altération des paysages naturels », contre 62,5% toute population confondue (+25,2 points). Les deux variables sont dépendantes au sens du khi-deux de Pearson [33,79 ; ddl=6 ; p.<0,000] [Graphique 18; Tableau croisé 20].

Pratiquez-vous la cueillette ? |

Dans le régime de l’actionnisme pratique, les habitant·es de la vallée choisissent ainsi d’adapter leurs modes de vie (consommation, usages des espaces naturels, etc.) pour tenter de ne pas s’exposer aux pollutions, tout en continuant à pratiquer les activités qu’ils·elles affectionnent[4]. Ce choix s’appuie en premier lieu sur la (re)connaissance de la pollution de leur environnement de vie. Il s’agit ainsi d’évaluer-diagnostiquer la contamination des lieux sur lesquels sont réalisées des pratiques ordinaires. Le récit de Thomas illustre ce « besoin de savoir » selon ses termes : quel est l’état de contamination de son jardin ? À quoi s’expose-t-il en consommant les légumes qu’il produit ? Cet exemple montre que le besoin de connaissance est toutefois irrémédiablement orienté vers l’action : Thomas se demande quelles seraient les meilleures adaptations de culture pour éviter cette exposition. Ainsi l’évaluation des pollutions s’opère de façon concomitante à la réalisation des pratiques, et inversement. Les pratiques sont ainsi, tout à la fois, un espace de confrontation aux problèmes (le problème se matérialise concrètement et pratiquement) ; un espace de réalisation de diagnostics ou d’évaluations environnementales (un espace d’appréciation de la contamination des milieux pour mieux circonscrire le périmètre des pollutions) ; et un espace d’expérimentation-déploiement de solutions pour mettre à distance les risques d’exposition-imprégnation et maintenir les pratiques auxquelles les habitant·es sont attaché·es.

« Je suis [scientifique] de formation, [mais] je n’avais jamais travaillé dans l’identification isotopique ou l’identification physico chimique […]. Mais du coup j’ai décidé de m’équiper, d’apprendre, de rajouter cette corde à mon arc pour deux raisons : d’abord savoir vraiment à quoi j’étais exposé. Je pouvais me contenter d’une réponse « ah bah oui, y a de l’arsenic mais personne ne sait combien ». Ce n’est pas possible, ça fallait que je sache. Par exemple est ce que je peux cultiver mes carottes ou mes tomates ou pas. Et si oui, de ce côté du jardin ? Ou de l’autre côté ? Et voilà. C’est quand même important. »

Thomas

Thierry et Corinne sont sensibles aux pollutions de l’Orbiel, à la contamination chronique des poissons et des légumes cultivés en bord d’eau ou sur des parcelles inondables et aux risques liés à leur consommation. Ils ne sont pas totalement certains de l’ampleur de la contamination des ressources naturelles (eau de la rivière, zones inondées, poissons, légumes consommés), de l’exposition-imprégnation qu’elle suppose ou du danger que cela représente pour la santé. Malgré tout, ils estiment qu’il vaut mieux s’en prémunir et ils y restent vigilants dans les choix qu’ils opèrent : ils ne souhaitent pas jardiner au bord de l’Orbiel, ils ne consomment pas les produits issus de la rivière (poissons, végétaux). Ils estiment que cela leur permet de vivre « normalement » et pratiquent d’autres activités qu’ils affectionnent (ici la randonnée). Pour Thierry et Corinne, l’incertitude sur l’étendue des pollutions de la vallée se double de la conviction de l’affectation de leur environnement de vie par ces pollutions. Cette conviction sert d’appui à un déplacement de leur attention, de l’enquête sur les pollutions vers la recherche de solutions pour y faire face. Dans le régime de perception de l’actionnisme pratique, l’attention des habitant·es se concentre ici moins sur la caractérisation précise des pollutions auxquelles ils·elles sont exposé·es que sur l’identification de solutions permettant de se dégager de cette exposition. La situation sanitaire leur semble alors sous contrôle : Thierry et Corinne expliquent qu’ils n’ont pas « peur », sinon ils auraient déjà quitté la vallée. Ils ne sont pas dans la « psychose », mais estiment qu’« Il suffit juste de pas faire de potager au bord de la rivière, ou de pas créer de vergers qui soient alimentés dans les sources de la rivière, c’est logique, c’est évident. ».

« [Thierry] on n’arrive pas à savoir, si vraiment y a de la pollution si y en a pas, si vraiment c’est dangereux, si ce n’est pas dangereux, c’est ça qui est… Donc comme on ne sait pas tout ça, on reste un petit peu, on essaie de faire attention quoi. Alors que si ça se trouve on pourrait vivre normalement… [Corinne] Alors après faire attention, on n’est pas non plus dans la psychose… Il suffit juste de pas faire de potager au bord de la rivière, ou de pas créer de vergers qui soient alimentés dans les sources de la rivière, c’est logique, c’est évident. C’est tout ce qu’on essaie de pas faire, ce qui est faisable… Après… […] Tu ne sais pas, il [un voisin qui jardine en bord d’Orbiel et consomme ses légumes] a peut-être ingéré de l’As et on n’en sait rien ! Donc tant qu’on ne sait pas… dans le doute il vaut mieux s’abstenir, on n’est pas obligés de consommer des légumes qui viennent de l’Orbiel donc dans le doute on s’abstient, c’est une évidence, ça me parait logique. Tu vas les acheter ailleurs tes légumes, t’as plein de potagers, t’as plein de magasins… [Rires] T’es pas obligée de faire un potager ici… […] C’est à dire qu’on évite de faire des choses, comme éviter de prendre les produits issus de la rivière comme le poisson ou les légumes des potagers alentours. Voilà. Voilà. Pour moi c’est ça le risque. Je pense que la pollution elle est dans la rivière, elle est dans le fond des rivières et dans les nappes phréatiques. C’est mon avis. […] Je pense qu’on peut vivre normalement si on ne consomme pas les produits issus de la rivière. […] on va faire des randonnées du côté de la Montagne Noire, on passe par Salsigne et tout ça, mais non, non… ça ne nous arrête pas. On continue à vivre normalement ! […] on ne va pas s’arrêter de vivre non plus. Si jamais on avait vraiment eu peur, je pense qu’on aurait déménagé. On serait parti ailleurs. »

Thierry et Corinne

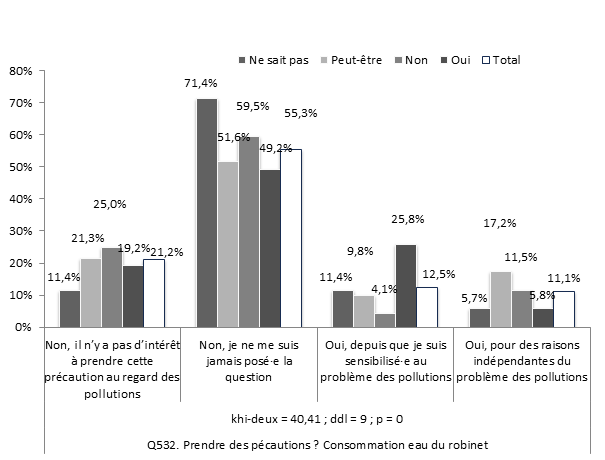

Christian, par exemple, précise qu’il n’est « pas méfiant » envers l’eau de son robinet, qu’il a bu pendant plus de 10 ans. Pour autant, il souhaite boire la meilleure eau possible. Aussi, lorsque sa fille a commencé à se servir d’un système de filtration de l’eau, l’idée germe d’installer un tel équipement chez lui. Par mimétisme et précaution, il installera un filtre qui purifie l’eau des particules métalliques, de l’arsenic et du fluor. Ce faisant, il estime éloigner considérablement les risques d’exposition aux métaux lourds.

« C’est de l’eau communale qu’on a [au robinet]. Et l’eau communale, on la filtre. […] Je vous montrerai ! Ça enlève toutes les particules polluantes. Donc nous comme on ne peut pas faire forcément… Ce n’est pas qu’on est méfiant sur cette eau là, mais on en a bu pendant 10 ans environ, plus de 10 ans. Mais si on peut avoir une eau encore meilleure, autant le faire. On a fait ce petit investissement. C’est en voyant notre fille se servir de ce genre de trucs, on a vu dans les magasins bio. On ne l’a pas acheté dans un magasin bio mais on s’est renseigné là-dessus. Au départ, je trouvais ça un peu cher et puis après… […] [ça protège] des particules métalliques comme le Zinc ou je ne sais pas trop quoi, même l’arsenic certainement… […] Alors après vous avez des filtres en fonction de la pollution. Nous ça fait un an et demi qu’on a ce truc-là. Là ce sont des filtres. Vous voyez là « Filtre à eau pour retirer le fluor et l’arsenic ». »

Christian

Louise sous l’impulsion de son conjoint, décide de consommer désormais uniquement de l’eau en bouteille, achetée au magasin. La visibilité médiatique des débats sur la pollution du territoire de la vallée et les résultats d’une enquête d’imprégnation, parus dans la presse, incitent ce couple à, subitement, stopper la consommation d’eau du robinet. Cette enquête aurait montré, selon le récit de Louise, des taux élevés de métaux lourds dans les corps d’enfants de la vallée. Sans qu’elle ne donne plus de détails sur les acteurs à l’origine de cette enquête, cela semble concorder avec l’enquête d’imprégnation menée par les associations de la vallée en 2018 à la suite des crues. Si Louise relève que la consommation d’eau en bouteille peut aussi présenter des risques d’exposition à des contaminants différents, son mari demeure néanmoins convaincu que ces risques sont moindres que ceux occasionnés par la consommation de l’eau du robinet de leur habitation. Le doute sert ainsi d’appui à la fois à la réassurance des conduites passées (la consommation régulière d’eau du robinet pendant plus de nombreuses années) et à la mise en place de pratiques nouvelles de filtrage ou de recours à l’eau minérale embouteillée les assurant, selon elles·eux, de se mettre à distance des risques de contamination et de santé.

« Moi je penserai déjà… déjà on peut ingérer les pollutions par l’eau, ça c’est sûr, ça c’est clair, net et précis. D’ailleurs je me souviens qu’au début on buvait l’eau de Conques. Et donc avant cette fameuse enquête là. Et puis, du jour où elle est sortie cette enquête, mon mari là il était à table, il me dit mais « qu’est-ce que c’est qu’on boit cette eau de merde » ? (rires) On va aller acheter des bouteilles il me dit, alors je dis des fois des bouteilles en plastique c’est pas mieux non, plus, enfin, je sais pas. « Non, non, non, moi c’est décidé, je ne bois plus cette eau du robinet … c’est fini » ! [elle imite son conjoint avec une voix énervée]. Après il a raison, il me dit mais tu ne te rends pas compte, et l’arsenic et ci, et là. Parce que lui, dommage que vous n’ayez pas l’entretien avec lui, lui il est plus calé que moi hein. […] Et donc lui ça a été terminé, du jour au lendemain, je suis partie à Carrefour, on a pris 6 packs […] On a gardé l’habitude. […] Cette enquête c’était dans la presse. Il y avait eu des gens qui avaient porté plainte parce qu’il y avait des enfants qui avaient des taux d’arsenic, supérieur à la normale, et il se sont aperçus que le premier village touché c’était euh … […] l’école a été déclarée sinistrée, ils ont refait tout le balatum parce que c’était vraiment infecté de cyanure et après ils ont fait des tests à Conques et il y a des petits qui étaient touchés. »

Louise

On retrouve le même mécanisme dans les discours recueillis auprès de Sophie et Jamie. Ils consommaient du vin local avant les inondations d’octobre 2018. Lors de cet évènement, ils ont observé de la terre « rouge brunâtre » une « couleur très particulière » qui semble les avoir questionnés sur l’état de contamination de la vallée de l’Orbiel. Ils font alors le choix d’acheter et consommer du vin produit en dehors de la vallée de l’Orbiel. Ils modifient leurs pratiques de consommation et restent vigilants à la provenance du vin.

« Jamie : On boit beaucoup plus de rouge ! Enquêtrice : Mais pas celui de la région ! Sophie : Et bah justement, avant on buvait du vin du triangle d’or, de la vallée de l’Orbiel, et depuis 2018, on a arrêté quand on a… Après les inondations quand on a vu toute cette terre rouge brunâtre là, de couleur très particulière… […] ça a tout… Tout s’est déversé dans … Et donc du coup bah quand on s’est dit que les vignes avaient surement été lessivées par ces boues on a décidé d’arrêter d’en acheter là. »

Sophie et Jamie

Les habitant·es sont ainsi susceptibles de configurer de nouvelles « habitudes » à travers lesquelles ils·elles estiment tenir à distance les risques liés aux pollutions. L’arrêt des pratiques comme type d’adaptation n’est pas courant dans l’actionnisme pratique. La recherche de signes ou d’indices – permettant aux habitant·es d’identifier la pollution, les sources d’exposition et de s’y adapter – est plus constante[5]. Par exemple, Yassin, évalue visuellement les parties de l’Orbiel qui lui semblent les plus polluées : la visibilité de « l’usine » à proximité de Lastours (i.e. La Combe du Saut) et des « bassins de décantation », dans les années 2000, le fait douter de la qualité des eaux de l’Orbiel. D’autant plus que les bords de l’Orbiel à cet endroit, identifiés comme « abimés », renforcent sa méfiance. Pour Yassin, l’incertitude sur la nature des pollutions (« on ne sait pas si l’eau est propre, on ne sait pas d’où elle vient ») se double de la conviction de devoir agir pour s’en prémunir (« Vous n’avez pas envie de vous arrêter là pour aller pêcher. C’est évident quoi même sans avoir plus d’informations. Ça parait évident »). Il faut alors, selon lui, se rendre plus en amont de la rivière pour pêcher sereinement et consommer son poisson.

« J’allais à la pêche d’ailleurs dans l’Orbiel quand j’étais plus jeune. […] C’était au-dessus, pas en dessous de l’usine en question. […] Je choisissais le coin de pêche comme ça au feeling. J’y passais en voiture, je voyais des coins qui me plaisaient et j’y retournais avec ma canne à pêche à pied […] Moi je l’ai fait un peu à l’époque. […] J’allais au-dessus de Lastours. Assez rapidement j’ai su qu’il ne fallait pas trop pêcher plus bas. […] C’est tout au début, quand on a vu l’usine on a pensé que si on était en dessous de l’usine ce n’était pas très bon pour aller à la pêche. C’était en 2000. […] Ben quand on va à la pêche on suit le ruisseau, le cours d’eau. Quand vous passez en bas de l’usine, là vous avez les bassins, ils se voient ! Vous n’avez pas envie de vous arrêter là pour pêcher. C’est évident même sans avoir plus d’informations. On ne sait pas si l’eau est propre, on ne sait pas d’où elle vient. Ce n’est pas accueillant. On n’est pas dans un endroit accueillant de la nature qui donne envie d’aller à la pêche. Donc on monte plus haut. […] la proximité de l’usine, les bords de l’Orbiel étaient abimés. Il y avait ces bassins de décantation qui se voient et donc ça ne donnait pas envie. On allait au-dessus. […] On mangeait le poisson qu’on pêchait. »

Yassin

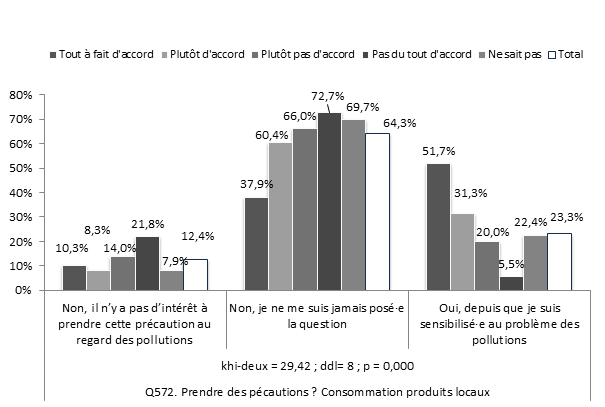

A partir des réponses au questionnaire, il est aussi possible d’identifier une articulation entre l’attention aux signes/indices de la pollution dans l’environnement naturel et les modifications de pratique, par exemple pour les consommateurs d’aliments issus de la vallée de l’Orbiel. Si près des deux tiers de la population consommant des produits locaux (64,3%) ne se posent pas la question de modifier leurs pratiques consommation-préparation des produits locaux (comme cuire davantage les aliments, éviter d’en consommer certaines parties, etc.) en raison des pollutions minières, en revanche 51,70% de ceux et celles qui ont « observé des modifications de la couleur des roches ou des cours d’eau » les modifient, contre 23,30% toute population confondue (+28,4 points). Les deux variables sont dépendantes au sens du khi-deux de Pearson [29,42 ; ddl=8 ; p.<0,000] [Graphique 19 ; Tableau croisé 21].

Avez-vous observé des modifications de la couleur des roches ou des cours d’eau ? |

Robin a vécu l’inondation, par l’Orbiel, de son habitat mobile en octobre 2018, une intempérie qu’il énonce comme puissante et destructrice, mais aussi polluante[6]. Après l’inondation, Robin remarque que les champignons sont anormalement gros et qu’ils ont changé de couleur, des changements qu’il attribue aux « produits » déposés par la crue. Il décide alors de ne plus rien cueillir dans cette zone, parce qu’elle ne lui semble « pas sain[e] ».

« [Au sujet des inondations d’octobre 2018] Quand j’ai entendu cette pluie, je me suis levé, à peu près. C’était autour de 2 heures du matin. J’avais un mètre d’eau, l’eau est rentrée dans ma caravane. À un moment donné, je me suis dit, j’en ai marre, je vais voir ce qui se passe, et si la rivière est montée. Elle était plus que montée. La puissance de l’eau, ça tourne. Il y avait du grillage, ça a tout pris. Il y a des trucs qui sont partis à la rivière. Une caravane, et tout. Il y a des choses qui sont parties. […] l’inondation a pollué. La rivière et même tous les côtés, là. […] J’ai trouvé des champignons. Jamais, il y avait des champignons comme ça [Robin me mime des champignons de grande taille avec ses mains], par rapport aux produits. […] Ils n’ont pas la même couleur aussi. […] Ils sont marrons. […] Moi, je ne mange rien ici. Ce n’est pas sain. »

Robin

Dimitri et Rosa habitent une commune qui a été inondée en 2018. L’eau de leur robinet, de couleur marron, a laissé planer un doute sur la potentielle contamination aux pollutions d’après-mine de la station d’épuration suite à l’inondation, bien qu’aucun lien causal ne soit directement effectué. Après avoir laissé couler l’eau pendant une heure ou deux, la couleur de l’eau revient à la normale. Pour autant, Dimitri et Rosa décident de consommer de l’eau en bouteille pendant quelques mois.

« [Dimitri] Nous on dépend de Carcassonne. L’eau elle est traitée et retraitée, je ne pense pas quand même que l’eau potable elle soit polluée [par les anciennes activités minières]. Mais quand il y a eu les inondations, si c’est inondé, même la station d’épuration, ce n’est pas possible qu’à l’instant T qu’elle soit dépolluée directement. L’eau stagne. Eh oui mais nous si on allume l’eau du robinet de suite, automatiquement… Après, je veux bien, il y a eu beaucoup de travaux et tout ça mais bon. Moi je sais [que dans ma commune de résidence], les premiers temps quand ça a été inondé, tout au début, ça n’a pas duré longtemps, l’eau était marron au début. Et après ça a été rétabli. Mais ne serais ce que ça, si on la boit… […] Moi je sais que l’eau, elle a été marron, je sais que moi je l’avais tirée pendant une heure ou deux, on avait laissé l’eau couler, et après c’était fini. Et après c’était parti. Est-ce que… ? Je ne sais pas mais on ne l’a pas bue. […] [Rosa] C’est un moment où on avait acheté des bouteilles d’eau. […] [Dimitri] De l’eau minérale. Parce qu’on a eu peur. […] Une paire de mois on a fait ça, on s’est dit « on ne sait jamais ». […] [Enquêtrice : Et c’était en lien avec les pollutions des anciennes mines ?] On ne sait pas. On ne savait pas, donc nous on n’a pas pris le risque. On a préféré prendre de l’eau en bouteille le temps que ça se tasse. Est-ce que c’était bien ou pas bien ? Moi je pense que c’était bien. »

Dimitri et Rosa

Peter a un jardin de petite taille, qu’il qualifie de « pédagogique ». Il ne semble pas identifier de problème à cultiver ses légumes chez lui, en zone non inondable lors des crues d’octobre 2018. Il pratique donc le jardinage à son domicile. En revanche, Peter nous explique qu’il a déjà songé à investir un autre endroit pour faire un jardin plus conséquent en termes de taille et de quantités produites, mais rejette l’idée de l’installer sur les bords de l’Orbiel. Il explique cet évitement des bords de l’Orbiel au regard de l’exemple d’un de ses voisins dont le jardin, situé en bord de rivière, a été inondé et qui, après l’inondation, a réalisé des analyses montrant des concentrations en polluants vraisemblablement élevés (sans que Peter ne précise s’il s’agit d’analyses des sols ou des légumes). Pour Peter, les zones à proximité immédiate de l’Orbiel sont alors à éviter parce que contaminées par les inondations.

« Nous n’avons pas été touchés [pas été inondés en octobre 2018]. Heureusement. […] un voisin avait un jardin […] le long de l’Orbiel, il m’avait montré les résultats, il se posait des questions. […] Je jardine. C’est plus un jardin pédagogique ! L’idée [de faire un jardin plus conséquent en termes de taille et de production] nous a traversé l’esprit. Avant 2018. Mais on exclut l’Orbiel, on ne se voyait pas… […] parce qu’on avait dans nos mémoires l’interdiction d’utiliser, enfin de vendre, etc. Il y avait toute cette communication-là, qui nous disait que… Sans jamais aller chercher pourquoi mais on se disait que si jamais on franchissait le pas, même s’il y avait une parcelle de libre là-bas, on ne la prendrait peut-être pas forcément. On irait plutôt sur une parcelle au bord de la Clamoux. »

Peter

Pour Valérie, ce sont les espaces traversés par les eaux de l’Orbiel – en aval de Salsigne – qui sont les plus contaminés, cette pollution étant « visible » pour Valérie à travers une « eau très rouge » traduisant selon elle une contamination à l’arsenic. En outre, elle est vigilante aux produits qu’elle cueille dans les espaces naturels, qualifiant ainsi un risque d’exposition aux pollutions par l’alimentation. C’est en combinant ces deux perceptions (espaces naturels contaminés par les eaux de l’Orbiel et identification de l’ingestion comme source d’exposition) qu’elle prend la décision de continuer la cueillette de champignons mais de la faire désormais plutôt dans la Montagne Noire, en amont du passage de l’Orbiel dans les zones d’exploitation-stockage de l’ancienne industrie minière. Sa pratique adaptative lui permet, selon elle, de mettre à distance les risques de santé environnementale qu’elle a identifiés, risques associés à son imprégnation potentielle par ingestion de produits contaminés (puisqu’issus de zones inondées-irriguées par l’eau de l’Orbiel).

« Le problème qui s’est déclaré le plus récemment, c’est l’énorme pollution à l’arsenic qu’il y a eu chez les enfants et les personnes de la vallée de l’Orbiel. Ça fait des années que ça dure, mais là ça a été très violent à cause des inondations qui ont eu lieu récemment. […] dans certains ruisseaux de ce coin, certaines fois, ça ressemble à de l’eau ferrugineuse. De l’eau très rouge. Et donc il parait que c’est aussi des possibilités de remontées d’arsenic. […] L’exposition à la pollution ça passe beaucoup par l’eau, par la circulation de l’eau. Par l’air aussi, certainement, mais c’est moins visible. Et par le ciel, par les pluies. […] Là où l’on va cueillir les champignons, c’est quand même la montagne, ce n’est pas tout à fait à côté là où on va cueillir les champignons. Je ne sais pas si ça peut être touché par la pollution. On dit que non parce que les rivières qui circulent dans la montagne noire, on va assez haut, ne passent pas par Salsigne donc ne sont pas impactées par la mine, du moins je ne pense pas. […] Je cueille des champignons ! […] Des cèpes, des girolles, des pieds de mouton… Et tous les pas bons qu’on ne cueille pas ! […] Évidemment je fais attention aux endroits où je vais les cueillir ! On regarde les coins, si c’est vers la montagne… Au-dessus de Laprade c’est vraiment la Montagne Noire, y a que des forêts et il n’y a apparemment pas de pollution donc bon… »

Valérie

De façon plus générale, dans l’enquête par questionnaire, les modifications de pratique peuvent être associées à un sentiment d’amélioration de l’état de santé dans le temps (sur 5 ans). On retrouve cette tendance concernant les pratiques d’entretien du domicile [Tableau croisé 22], chez les buveur·ses d’eau du robinet qui ont modifié leurs pratiques en raison des pollutions minières [Tableau croisé 23] ou encore chez les consommateur·trices de produits alimentaires locaux [Tableau croisé 24]. A l’inverse du catastrophisme critique voire du scepticisme attentif, dans le régime de perception de l’actionnisme pratique, la poursuite de pratiques sur le territoire de la vallée s’appuie sur une adhésion « de principe » à l’existence des pollutions. Si pour ces habitant·es, il n’est pas forcément indispensable de mener de plus amples investigations pour en qualifier la nature ou l’étendue – il suffirait généralement d’en saisir les indices pour soi et les pratiques qui les exposent – c’est que pour elles et eux, l’effort se déplace vers l’identification des adaptations jugées nécessaires à la poursuite de leurs activités. La présence d’installation de traitement des pollutions ou le souvenir de la présence de la mine, la taille et la couleur inhabituelles des champignons ou la couleur de l’eau après la crue, les résultats d’analyses de sols sont autant de signes ou d’indices mobilisés par Yassin, Robin, Dimitri et Rosa, Peter ou Valérie pour identifier la pollution du territoire et adapter, plus ou moins durablement, leurs pratiques quotidiennes. Pour les actionnistes pratiques, l’inondation d’octobre 2018 semble avoir accru sensiblement la vigilance des habitant·es sur l’état de contamination de leurs lieux de vie et accélérer leur capacité à identifier les moyens pratiques de s’y adapter. C’est particulièrement vrai pour les jardinier·es ayant été personnellement concerné·es par les inondations de 2018. En effet, parmi celles et ceux qui déclarent avoir été « plutôt à tout à fait » concerné·es par les inondations de 2018, 31,8% énoncent avoir modifié leur pratique du jardinage en raison des pollutions d’origine minière, contre 23,6% toute population confondue (+8,2 points). On peut remarquer généralement que près de la moitié des habitant·es enquêté·es (48,8%) ne se pose pas la question de modifier ou pas ses pratiques de jardinage. Les deux variables sont dépendantes au sens du khi-deux de Pearson [16,43 ; ddl= 6 ; p= 0,012] [Graphique 20 ; Tableau croisé 25]

Avez-vous été directement concerné·e par les inondations de 2018 ? |

[1] L’habiter ne se réduit pas à l’habitat, mais bien à l’investissement de l’environnement de proximité, des lieux et des espaces investis par les habitant·es de la vallée (qu’il s’agisse de la maison, du jardin, ou de la forêt environnante, des bords de rivière, ou même des espaces publics comme un parc de jeux pour enfants) et auxquels ils sont attachés. « L’habiter fait référence à un processus de familiarisation, d’usage et fréquentation qui se déploie dans le temps, au cours duquel une personne s’approprie et accommode ses environs, elle y dépose des repères personnels et y forge des attaches. La personne qui « habite » se distribue dans les environs, elle les personnalise, et les environs participent à leur tour du maintien de la personne. » (Breveglieri, 2002, cité par Centemeri, 2011). Centemeri, L., 2011, « Retour à Seveso La complexité morale et politique du dommage à l’environnement », Annales. Histoire, Sciences Sociales, vol. 66, n°1, pp.213-240.

[2] Cette volonté de continuer à habiter le territoire peut certainement renvoyer à l’appréciation très positive que les habitant·es portent aux espaces naturels de leur territoire de vie et à la possibilité d’y réaliser des activités de plein air. En effet, 95,1% des habitant·es sont plutôt à tout à fait d’accord avec l’assertion « La nature et les paysages de la vallée sont une richesse » [Tableau 21]. 94,1% sont plutôt à tout à fait d’accord avec l’assertion « Le territoire est un lieu privilégié pour des activités de plein air (promenades, randonnées, pêche…). » [Tableau 22].

[3] 80,8% des répondant·es au questionnaire estiment que l’exposition des habitant·es de la vallée de l’Orbiel aux pollutions minières s’opère, dans une plus grande mesure, par l’eau [Tableau 23], 71% par le sol [Tableau 24], 56,1% par les aliments [Tableau 25], 50,1% par les poussières [Tableau 26], 34,6% par l’air [Tableau 27].

[4] 24,5% des personnes qui pratiquent la promenade, la randonnée ou le pique-nique dans la vallée de l’Orbiel (447 personnes) ont modifié leur pratique depuis qu’elles sont sensibilisées aux pollutions minières [Tableau 28]. Parmi les pratiquant·es d’activités de baignade ou d’eau vive dans la rivière de l’Orbiel ou ses affluents, 35,4% ont modifié leur pratique pour ces mêmes raisons [Tableau 29] ; chez les consommateurs·trices d’eau du robinet, 11,3% [Tableau 30] ; chez les jardinier.ères, 22,7% [Tableau 31] ; chez les cueilleurs·euses, 27,4% [Tableau 32] ; chez les chasseurs·euses-pêcheurs·euses, 28% [Tableau 33] ; chez les consommateurs·euses de produits alimentaires locaux, 22,3% [Tableau 34].

[5] 62,7% des habitant·es de la vallée ont observé une altération par les activités humaines des paysages naturels [Tableau 35] ; 47,6% ont observé des changements de la flore dans la vallée (apparition d’espèces invasives dans les rivières, disparition d’espèces…) [Tableau 36] ; 36,5% ont observé des changements de la faune dans la vallée (augmentations des cas d’animaux morts ou malformés, diminution des populations animales…) [Tableau 37] ; et 31.2% ont observé des modifications de la couleur des roches ou des cours d’eau [Tableau 38].

[6] Le récit de Robin sur l’impact de la crue sur la contamination des milieux n’est pas isolé : 58,1% des habitant·es sont tout à fait d’accord avec l’assertion « les inondations… [… ont augmenté le niveau de contamination de ces lieux] » [Tableau 39].

Des pollutions à la contamination des corps : expositions, vigilances et adaptations différenciées

Généralement, plusieurs voies d’exposition sont identifiées : l’ingestion indirecte de métaux lourds par la consommation, leur inhalation ou encore le contact dermique avec ces substances. Selon le récit de Yassin, ces différentes voies d’exposition aux métaux lourds pourraient poser problème dans la mesure où elles suggèrent une imprégnation des corps. Pour cet habitant, les polluants sont mobiles sur le territoire puisqu’ils ont été extraits des sols et disséminés à cette occasion. Dans ces conditions, ils peuvent se retrouver dans les aliments cultivés localement (comme des salades), dans l’air respiré ou encore sur des jeux pour enfants (dépôt de boues après la crue). Yassin nous explique ainsi que le problème de vivre dans un territoire pollué aux métaux lourds consiste dans le fait « qu’on est susceptibles de le[s] manger, de [les] inhaler » ou d’entrer en contact avec ces substances et donc d’en être imprégné·es. Il lui apparaît donc indispensable de développer une vigilance particulière à l’égard de l’ensemble de ces voies d’exposition. L’invention et le choix des solutions adaptatives face aux pollutions dépendent alors étroitement de l’identification des voies d’exposition qui sont jugées les plus à même d’imprégner les corps. Un travail de réflexivité et de hiérarchisation des voies d’exposition permet souvent aux habitant·es d’orienter leurs pratiques et d’inventer des voies d’adaptation permettant de se protéger des pollutions.

« Alors à partir du moment où l’arsenic il est au fond de la terre à un endroit précis, il n’est pas dangereux. Maintenant à partir du moment où vous le mettez dans les cours d’eau avoisinant, ça devient plus embêtant de le retrouver dans la salade. […] Ah ben ça change qu’on est susceptibles de le manger, de l’inhaler. Ça change ça. L’arsenic c’est un poison pour l’homme. Tant qu’il est dans les cailloux, ça ne gêne personne. On ne va pas aller sucer des cailloux quoi. À partir du moment où l’on a travaillé ces matériaux-là, et quand l’arsenic est plus ou moins dilué dans l’eau et qu’il se balade, il va se déposer sur les salades qu’on cultive. Ou s’il y a des inondations, il va se déposer sur des jeux d’enfants et ainsi de suite. Et les gamins se retrouvent avec des traces d’arsenic. C’est différent quand même. »

Yassin

… s’éloigner du sol pour éloigner les risques de transfert des polluants

Bien qu’Andrea n’habite pas à proximité immédiate de l’Orbiel, elle s’interroge néanmoins sur la contamination des sols de son jardin (tant qu’aucune étude n’atteste de la répartition géographique des pollutions, elle ne peut exclure que son jardin est, ou pas, pollué). Elle limite alors sa pratique du jardinage (« on ne voulait pas jardiner parce qu’on ne savait pas trop si le terrain était pollué ou pas ») et surtout conçoit des pratiques de culture qui limiteraient son exposition. Avec son conjoint, ils construisent des bacs hors sol et les remplissent d’une terre végétale qui n’est pas issue de la vallée de l’Orbiel. En contrôlant ainsi le sol, Andrea cherche ainsi à s’extraire d’une exposition aux pollutions due à la consommation de légumes qui auraient, sans cela, poussé sur un sol possiblement contaminé aux métaux lourds.

« L’Orbiel était pas très loin mais pas non plus à proximité de la maison. Mais bon l’Orbiel passait pas très loin. Nous on était sur un plateau en hauteur. […] on ne voulait pas jardiner parce qu’on ne savait pas trop si le terrain était pollué ou pas. Si vous voulez, on n’a pas vraiment d’étude qui mette en avant les périmètres où il y a eu des répercussions ou pas. Dans le doute, on n’a jamais jardiné. Je mettais quelques aromates mais on avait fait des bacs spécifiques avec de la terre amenée par nos soins. On mettait du thym, de la menthe, du romarin, des choses un peu classiques. […] Mon mari avait fait des caisses en bois et on avait amené de la terre. On n’avait pas pris de la terre du sol directement. On avait amené de la terre végétale spécifique pour le peu de plantation qu’on a pu faire. […] Moi je ne voulais pas utiliser trop la terre localement. »

Andrea

Rodrigo nous relate une discussion avec le cuisinier d’un restaurant en bord d’Orbiel qui souhaite, de la même façon, cultiver ses légumes du jardin, hors-sol avec de la terre végétale importée.

« Même le chef là, il a l’intention de faire un jardin là [il me désigne un îlot de terre en bord d’Orbiel juste en face du restaurant où nous faisons l’entretien] mais tout dans des bacs, des jardinières en bois, pas directement dans le sol. La terre il ne va pas utiliser cette terre, il va acheter de la terre spéciale pour faire sa petite culture là. Donc tout ce coin, je ne sais pas à quel niveau au niveau des kilomètres la terre est polluée. »

Rodrigo

Dans le régime de l’actionnisme pratique, la recherche de solutions adaptatives n’est ainsi pas conditionnée par l’établissement de certitudes sur l’état de contamination des milieux, les pollutions peuvent être aussi probables. L’évaluation environnementale des lieux de vie sert plus de prise sur la conception-mise en œuvre de solutions qu’à la connaissance de l’état des pollutions. Un déplacement s’opère, de l’enquête sur les pollutions vers l’invention et l’expérimentation des moyens pour y faire face. Pour Thomas le territoire est naturellement (sur)chargé en métaux lourds, le fond géochimique local dépassant déjà selon lui un « seuil de dangerosité » de « 25 ppm » (sans qu’il ne nous donne plus de détail sur les références techniques ou scientifiques auxquelles ce seuil est adossé). Pour cet habitant, l’activité anthropique exacerbe cette contamination naturelle des sols du territoire aux métaux lourds. La contamination large et diffuse du territoire semble encore plus complexe à appréhender lorsqu’il se réfère aux multiples vecteurs de transfert des métaux lourds (air, pluie, irrigation, etc.). Ainsi, pour Thomas, la contamination de son milieu de vie ne fait aucun doute. Son propre jardin n’est d’ailleurs pas exempt de pollutions puisqu’il y a mesuré une présence d’arsenic qu’il estime « 1000 fois au-dessus du fond géochimique ». Si cette évaluation, précise et quantifiée, de l’état de contamination de son jardin, le convainc de l’impossibilité de mettre en œuvre un potager « traditionnel », elle le pousse parallèlement à imaginer des solutions afin de ne pas abandonner son projet de potager. Thomas adapte alors ses pratiques de culture en construisant une « serre hydroponique » qu’il estime totalement hermétique aux éléments naturels (eau, air, sol).

« Moi je suis scientifique de formation et je suis moi-même équipé [d’un appareil] pour faire des mesures notamment des mesures d’arsenic. Donc, clairement je peux relativement facilement différencier la pollution du fond géochimique local. […] Donc en fait cette pollution, elle est super complexe parce qu’on peut avoir en fonction du vent, des pluies, de l’érosion naturelle ou de l’activité des hommes, on peut avoir une zone très fortement contaminée et 100m après une zone où y a simplement le fond géochimique. Mais dans tous les cas, le fond géochimique local il est à 60 ppm. Alors que le seuil de dangerosité établi par le BRGM et la préfecture est de 25 ppm. Donc quoi qu’on fasse de toute façon, on est surexposés. Voilà. Ça c’est ma connaissance du sujet. […] Au départ, dans mon projet de vie je voulais faire un potager et [ma femme] aurait été bien contente aussi, mais malheureusement [le terrain sur lequel je vis, y a une pollution qui est à peu près 1000 fois au-dessus du fond géochimique] voilà… Donc une des premières choses que j’ai faite ça a été de construire une serre hydroponique qui un peu comme dans la station MIR permet de produire hors sol dans des bacs, des bacs qui peuvent contenir de la terre, mais une terre qui vient d’ailleurs évidemment et qui est exempte de polluants. Donc de cultiver dans des bacs sous serre pour s’affranchir des poussières et des contaminations extérieures avec une eau qui est parfaitement filtrée et enrichie en Knop, avec des engrais naturels en fait. »

Thomas

De la même façon, pour éviter de s’exposer aux métaux lourds, Henry et Solange, un couple de jardinier.ères amateur·trices, ont gratté-excavé la terre de surface de leur parcelle pour retirer les limons pollués déposés dans leur jardin par l’inondation d’octobre 2018. Henry et Solange rendent ainsi le caractère cultivable à leur zone de culture, pérennisent leur pratique du jardinage et s’éloignent d’une exposition via la consommation de légumes potentiellement contaminés aux métaux lourds.

« [Henry] Moi j’ai dépollué. C’est à dire quand je dis dépollué, c’est un peu dans ma tête et un peu avec des précautions quand même. C’est à dire qu’à mes frais j’ai fait intervenir une pelle mécanique qui a passé une journée. [Solange] Gratter le limon pollué, le dépôt que l’Orbiel a déposé. Parce qu’il y a eu 80 cm d’eau sur le jardin. Ce qui a été inondé et qui était pollué, on l’a dépollué. »

Henry et Solange

… s’équiper de protection et se laver la peau pour bloquer l’imprégnation des corps

Thomas évalue les risques d’exposition-imprégnation à l’arsenic que contiennent les murs de sa maison (bâtie pour partie avec des scories de la mine). Il estime que l’arsenic qu’ils contiennent est stable, donc qu’il ne se diffuse pas dans l’intérieur de son habitat de façon chronique. Il estime par ailleurs qu’il n’entre pas en contact rapproché avec le mur, par conséquent la voie d’exposition est minimisée. C’est seulement lorsqu’il perce les murs de sa maison qu’il estime pouvoir inhaler l’arsenic, sous forme de poussières. Il s’agit donc pour lui de maîtriser cette inhalation de poussières. Thomas estime qu’en s’équipant d’un masque lors du perçage des murs, la situation sanitaire est sous contrôle. Pour cet habitant, il est donc possible de vivre dans la vallée de l’Orbiel, même dans une maison construite pour partie avec les scories de la mine, à condition de rester vigilant aux voies d’exposition les plus à risque d’imprégnation, comme ici l’inhalation des poussières.

« Tout le problème c’est d’être informé. Maintenant que je suis informé je fais attention, mais il y en a partout de l’arsenic. Donc ventiler… la maison en fait, l’arsenic qu’il y a dans les murs, il est stabilisé. Tant que je les perce pas à la chignole, tout va bien. Je ne vais pas m’amuser à lécher les pierres du mur donc ça va. […] Pour moi, par rapport à mon mode de vie, j’estime qu’il y a 0 danger les murs tant que je les perce pas. Quand je les perce je prends des précautions, ça y est c’est bon. C’est comme les gens qui vivent avec un toit en amiante, tant que tu ne touches pas au toit avec ton amiante, tu ne risques rien, le jour où tu y touches, là tu prends des précautions. Là c’est pareil… »

Thomas

Parfois même, l’observation d’ouvriers portant des équipements de protection individuelle (EPI) – lors du grand chantier notamment de réhabilitation des sites miniers (qui correspond à une période allant de 2000 à 2010) – peut suggérer à certain·es habitant·es une alerte sur la contamination des abords des sites, et notamment sur la présence potentielle de contaminants dans l’air. C’est le cas de Nicolas lorsqu’il passe aux abords des sites en voiture : les équipements portés par les ouvriers, qu’il juge par ailleurs pertinents, l’alertent. Pour éviter de respirer un air à l’évidence pollué, il ferme la fenêtre de sa voiture, ce qui, selon lui, lui permet de mettre à distance les risques d’exposition-imprégnation par inhalation des métaux lourds. Il nous dit avoir pris cette précaution quelques temps.

« Ouais, ouais… Témoignage visuel, moi je me souviens d’un jour en descendant en voiture, maintenant je le fais plus, mais à l’époque quand je passais en voiture, je fermais les vitres de la bagnole. C’était un drôle de réflexe. Et j’ai vu, c’est après avoir vu des mecs avec des combinaisons blanches, c’était des gars qui faisaient du terrassement. Je me dis « ici oui ils ont raison d’en mettre » mais j’en ai vu ailleurs de ce genre de trucs. Mais c’est le seul truc que j’ai vu pendant… Après c’était un petit peu après ou pendant le chantier de dépollution. Mais pendant le chantier de dépollution, je n’étais pas ici, j’y passais vraiment que de temps en temps. »

Nicolas

Certain·es habitant·es s’interrogent par ailleurs sur le contact des polluants avec la peau. Pour Thomas, le contact dermique avec les polluants peut être problématique en cas de blessure ouverte, lors des baignades notamment.

« Moi personnellement, je pense qu’il n’y a pas de danger à se baigner dans une eau farcie d’arsenic, parce que je ne vois pas comment ça pourrait rentrer par les pores de la peau et nous contaminer. Franchement, je ne crois pas qu’il y ait des réels dangers. Du moment que l’on n’a pas de coupures. Tu vois pour quelques minutes, se baigner là-dedans ce n’est pas trop grave. Mais se couper l’orteil sur une pierre, c’est moins rigolo déjà. »

Thomas

Par précaution, et sans inquiétude majeure, Rodrigo estime, quant à lui, qu’à certains endroits – quand l’Orbiel est particulièrement pollué par les ruissellements qui s’écoulent d’un petit ruisseau (le Brisou, asséché la majeure partie du temps) –, il ne trempe plus ses pieds dans l’eau de la rivière ou du ruisseau.

« J’ai entendu dire que quand il y avait des gros orages, il y a une petite rivière, là, qui arrive là, qui est tout le temps asséchée, qui s’appelle le Brisou qui est reliée à l’ancien site de l’exploitation minière et quand il y avait des gros orages donc l’eau coulait de là-haut mais en même temps ramenait aussi la pollution d’arsenic parce que ça n’a pas été dépollué, le site minier apparemment, n’a pas été dépollué. […] Le Brisou c’est tout le temps asséché, c’est seulement les pluies qui descendent de là. […] ils exploitaient [la mine] en haut [à Villanière]. C’est pour ça que je vous ai dit le Brisou, le Brisou ça vient d’en haut. […] vous avez comme un genre de petit lit et bah genre, quand il pleut l’eau qui coule de là-haut, bah redescend par là et ça se mélange à l’Orbiel […] ça ne m’inquiète pas. Maintenant que je le sais, je fais attention […] Déjà je trempe plus mes pieds dedans. »

Rodrigo

Quoiqu’il en soit, de façon générale, pour Thomas, Rodrigo, Thierry et Corinne, les pores d’une peau saine n’auraient pas (ou peu) de capacité à absorber les polluants : le seul fait de toucher une boue contaminée n’est dès lors pas une source d’inquiétude, il suffirait de protéger une peau blessée de son contact, de se laver les mains pour mettre à distance le risque d’imprégnation ou d’éviter les lieux où l’eau est la plus contaminée.

« Ah mais mettre des gants, pour se protéger, ça ne sert à rien. C’est la consommation qui compte ! L’ingestion qui est dangereuse ! Après le toucher, vous rentrez vous laver les mains à la maison. »

Rodrigo

« [Thierry] Quand y a eu les inondations on a aidé les gens à nettoyer. Bon. Il y avait de la boue. [Corinne] bah attends, la boue ça ne rentre pas dans les pores de la peau ! [Thierry] bah les enfants si on leur a demandé de faire des tests… [Corinne] C’est par ingestion ! Je veux dire quand tu nettoyais, après tu te laves les mains et ça part… [Thierry] Tu te laves les mains dans la boue… [Corinne] Non mais après quand tu rentres chez toi… Tu ne l’as pas ingérée ! tu vois. »

Thierry et Corinne

Le souci de se protéger d’un environnement pollué par les métaux lourds est loin d’être étranger à la gestion de la crise post-inondation de 2018. Nombre d’habitant·es nous racontent les moments passés à réparer les dégâts et dégager la boue laissée par les crues de 2018. Geneviève nous relate s’être équipée de bottes pour protéger son corps de toute imprégnation lorsqu’elle s’est rendue dans « la plaine » (une zone inondée) pour nettoyer les dégâts générés par la crue et se protéger, selon elle, d’un contact du corps avec les polluants déposés par la crue sur les sols inondés. Après avoir aidé au nettoyage de la zone sinistrée, elle prenait le soin de laisser les bottes dans son coffre de voiture pour ne pas laisser entrer les polluants dans son habitation, nous dit-elle. Ces précautions, énoncées par les pouvoirs publics, Geneviève les a mises en place pendant « pas mal de temps » mais les a ensuite peu à peu abandonnées, à la faveur de « l’oubli » des consignes, témoignant du fait que quand ces dernières disparaissent de l’espace public, elles disparaissent aussi partiellement, mais pas totalement, de la mémoire de Geneviève et des habitant·es.

« Pendant un moment après les inondations, ben je mettais les bottes en arrivant à la plaine et après je les laissais dans le coffre. On entendait tellement de choses. Et M. […] qui montait en température ou du moins qui nous mettait en garde. Ces flaques qui étaient de différentes couleurs. Les fameuses fleurs de cette dame qui avaient carrément changé de couleur et qui n’avaient jamais été aussi belles que [à ce moment-là], un peu comme les légumes du jardin de ma grand-mère. [rires]. On a continué à faire attention pendant pas mal de temps, M. [un habitant jardinier] a eu ses analyses aussi : il ne fallait pas cultiver, s’il voulait cultiver il fallait remettre une couche de terre de 30 cm sur son carré de potager. Bon euh… Après malheureusement, ou heureusement je ne sais pas, l’humain est fait comme ça, le temps passe, et puis bon on fait et on oublie les consignes. Vous voyez, un peu comme si avec le temps tout s’atténue. »

Geneviève

Pour les mêmes raisons que Thomas, Geneviève prévoit à l’occasion de porter un masque renforcé (FFP2) pour se « protéger un minimum », si des poussières « blanches » se déposent à nouveau sur les arbres de son jardin, quand bien même ce phénomène reste inexpliqué (leur origine, la composition des poussières ou encore le danger qu’elles supposent). Le choix d’un masque FFP2 est jugé plus efficace pour ses voies respiratoires qu’un simple masque chirurgical (en référence à l’épidémie de Covid 19), même si des doutes subsistent sur son efficacité vis-à-vis des métaux lourds et des autres voies d’exposition.

« On s’est retrouvés plusieurs fois – le jardin est entouré de cyprès, le voisin pareil sur un côté il a une haie de cyprès – avec les cyprès qui ont changé de couleur. Ils devenaient blancs. […] c’est un peu comme l’arsenic des années 70 : on en plaisante. Avec le voisin c’était « il a neigé ou quoi ? ». Quand ça a recommencé, si je pouvais ne pas sortir je ne sortais pas. Parce que même si la mairie ne sait pas nous répondre, ce n’est pas normal, les cyprès ils sont verts, ils ne sont pas blancs. Il y a quelque chose d’anormal. On n’a jamais eu de réponses pour ça, […] Et quand je vous dis que mes sapins de vert ils sont passés à blanc… Je n’ai pas de troubles mentaux [rires] je me dis voilà c’est complètement anormal, il faut bien se protéger un minium là aussi. Il n’y avait pas encore eu le covid, il n’y avait pas les masques. Et bien je peux vous dire que si ça se répète, je vais chercher un masque. […] je vais chercher un masque covid. Et même pas un comme ça [chirurgical classique], un FFP2 […] parce qu’il y a quelque chose de pas normal dans l’air. […] C’est un peu comme face au covid, vous voyez on n’a pas tous les tenants et les aboutissants, mais vous voyez du moment qu’on a dit que le masque protégeait un minimum, pour soi et les autres… peut-être que ça ne fait pas tout mais en attendant on met le masque quoi. Ça ne protègera peut-être pas de tout, il y a les yeux, ce que l’on peut toucher il y a les chaussures aussi, là où on marche. »

Geneviève

… protéger les plus jeunes de l’exposition, prendre soin de leur santé

La gestion de la crise post-crue de 2018[1] et les alertes de santé publique diffusées aux populations ont ainsi laissé des traces. En d’autres termes, elles ont orienté les gestes de précaution vers plus vigilance pour soi et notamment les plus jeunes. Nael, se rend dans les zones sinistrées, qu’il qualifie de paysage « lunaire », pour aider au nettoyage des dégâts générés par la crue d’octobre 2018. S’il estime qu’il ne s’est pas posé « trop de questions » sur la pollution, des picotements sur les mains l’incitent alors à porter des gants et à prendre comme précaution de jeter, chaque jour, les vêtements qu’il portait pour le nettoyage afin de mettre à distance le risque d’exposition aux polluants.

« J’en n’ai pas vu souvent des catastrophes, mais comme souvent quand il y a une catastrophe, ça commence par une organisation individuelle avant que ce soit un peu plus organisé par les pouvoirs publics, les pompiers et diverses associations qui sont venues. Donc au début, on fait comme on peut, avec les moyens qu’on a. Et c’est là je pense qu’on a manqué de prudence. […] Parce qu’au début on y est allés sans gants, sans boite, à l’ancienne on va dire. Puis deux jours après, on commence à avoir des picotements sur les mains. Donc il fallait se laver les mains régulièrement. Et puis on a commencé à mettre les gants. Mais les gants, une heure et demie après avoir commencé le nettoyage, ils étaient aussi pourris que si on n’en avait pas. […] Les picotements : des petites rougeurs. C’était un peu comme de l’urticaire. […] Moi ça me l’a fait sur une 10aine de jours, après c’est parti. […] C’était tellement lunaire comme paysage que c’est toujours pareil quoi. Quand on est 10 ou 12 heures à nettoyer, à jeter, à arracher, à débroussailler… On ne se pose pas trop de questions. Donc le seul truc que j’ai fait c’est que les habits que j’avais tous les jours, je ne les lavais pas, je les jetais. Ça m’a couté un peu cher, mais bon. Comme on en accumule trop de toute façon [rires]. »

Nael

Quand sa fille lui propose de l’accompagner, il refuse pour lui éviter d’entrer « en contact avec des produits » sur lesquels il estime avoir peu d’informations (origine, nature, impacts sur la santé).

« Quand ma fille a voulu venir nous aider, je lui ai dit « non, tu vas rester à la maison », parce qu’on ne sait pas trop ce qu’on remue. […] Pour la protéger. […] de toute façon c’est sûr et certain qu’il y a un risque. […] on est en contact avec des produits dont on n’a pas ni l’origine, ni la connaissance de la nature, ni des effets qu’ils peuvent avoir à long terme ou à moyen terme. Bon ça ne nous empêche pas de dormir, on n’en est pas là. »

Nael

Il faut dire que son attention s’est accrue sur les risques liés aux pollutions et à l’exposition de son enfant dès 2012-2013. Nael est père d’une fille qui a 17 ans au moment de l’entretien. Lorsqu’il participe à une réunion organisée par l’ARS en 2012 ou 2013 (sa fille a alors 8 ou 9 ans) des recommandations sont données pour éviter de « remuer la terre », par exemple en passant le motoculteur. Même si Nael dit que cela ne l’« empêche pas de dormir », il identifie la terre et les poussières comme une source possible d’exposition aux pollutions justifiant qu’il prescrive alors à sa jeune fille de nouvelles règles d’hygiène (se laver les mains) et, à l’âge de l’adolescence, de ne pas s’exposer outre mesure aux pollutions suite aux inondations de 2018.

« C’est ce qui m’intrigue le plus [la pollution de l’air] et sur lequel on n’a aucune information. Je crois qu’ils ont mis un détecteur sur la mairie ou ailleurs. Et il y a 7 ou 8 ans, j’ai participé à une réunion qui était organisée par la préfecture, avec des chercheurs dont j’ai oublié le nom et de quelle université ils étaient. […] Il y avait deux chercheurs, un type de l’ARS, un type de la préfecture. On a beaucoup parlé, ils nous ont beaucoup exposé ce qui posait problème dans la vallée. Ils devaient faire des prélèvements, une enquête et tout ça, mais on n’a jamais été tenus au courant de la conclusion de l’étude. […] Oui, se laver les mains régulièrement surtout quand elle touchait la terre ou les trucs comme ça. Voilà l’essentiel. Après c’est les consignes basiques. […] Parce qu’on ne sait pas trop. […] A cette fameuse réunion, il y a 7 ou 8 ans, dont je vous parlais au début. Ils avaient dit qu’il valait mieux éviter de remuer la terre, de passer le motoculteur, et tout ça. Ça remonte. C’est à ce moment-là que j’ai donné les consignes à ma fille : sa laver les mains. […] Laver les mains pour peut-être enlever des nanoparticules qui pourraient être dans la terre. »

Nael

Corinne est mère de deux enfants scolarisés dans une école primaire inondée lors de la crue d’octobre 2018 et polluée par les eaux (arsenic, plomb). À la suite de cet évènement, elle donne à ses enfants une série de précautions, dont certaines font écho à celles données à l’école : se laver régulièrement les mains, ne pas toucher le sol, ne pas jouer avec des ballons, ne pas mettre les mains à la bouche. La réalisation de tests urinaires sur les enfants participe, au-delà du caractère rassurant selon elle des résultats, à renforcer l’attention des parents sur l’imprégnation de leurs enfants et à les orienter vers une ambition de réduction de leur exposition aux pollutions. Le récit de Corinne nous montre ainsi que la responsabilité de protéger ses enfants se traduit, pour elle, par la nécessité de leur expliquer les risques d’imprégnation possible liés à leurs comportements. Cette transparence sur les enjeux associés aux consignes et précautions sanitaires énoncées, aussi bien à l’école qu’en famille, semble capable pour Corinne de renforcer la vigilance de ses enfants : leur protection à l’égard de l’exposition à l’arsenic dépendant du comportement de ces derniers.

« La pollution elle vient pour nous précisément du site de l’ancienne mine de Salsigne. Et on en a davantage parlé lorsqu’il y a eu les inondations en 2018 parce que là on nous a dit que le ruissellement des eaux avait emporté une partie de l’arsenic et du plomb qui stagnait dans des fosses et qui a ruisselé dans la vallée et qui est venu chez nous via la rivière. […] à l’époque nos enfants étaient à l’école primaire et l’école primaire a été inondée. […] on a fait des tests, on nous a demandé de faire un test urinaire pour vérifier le taux d’As qui était pour nous bon, pour les deux. […] A l’époque oui, quand on disait les analyses, on leur a expliqué, elles savaient exactement pourquoi, on leur a tout expliqué. Et en rentrant de l’école effectivement, « ne touchez à rien, lavez-vous les mains » […] à l’époque, on faisait attention au lavage des mains, on leur disait de surtout ne pas toucher le sol, ne pas jouer avec ou avec les ballons parce que les jeux de ballon c’était interdit à l’école parce que le ballon il roule, on le prend à la main, donc tout ça… Ils avaient arrêté les jeux de ballon, ils se lavaient souvent les mains… « Faut pas mettre les mains à la bouche » on leur disait surtout. Les consignes qu’on leur donnait, c’était la seule chose qu’on pouvait leur dire. »

Corinne

De son côté, Nadine nous explique qu’elle a tenté de faire consommer à ses enfants un complément alimentaire permettant, selon elle, de détoxifier le corps des métaux lourds. Bien que ses filles n’aient pas finalement consommé le complément alimentaire, Nadine a tenté de mettre en œuvre une stratégie pour réduire a posteriori l’imprégnation de leur exposition aux pollutions, en aidant leurs corps à éliminer les métaux lourds.

« On s’est posés la question, moi je leur ai … J’essaie, j’avais acheté de la chlorella [algues présentées comme ayant un pouvoir détoxifiant sur les métaux lourds] et tout enfin des choses comme ça pour essayer de dépolluer mais elles [leurs filles] prennent pas mais bon je leur ai acheté… »

Nadine

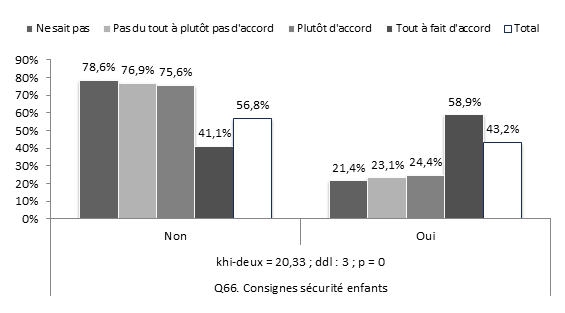

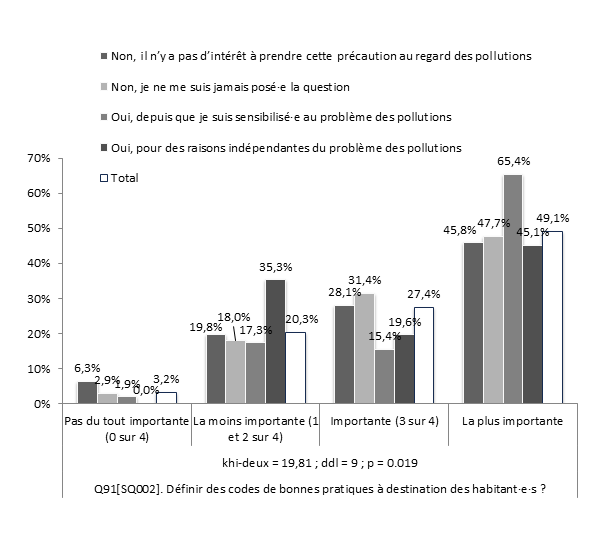

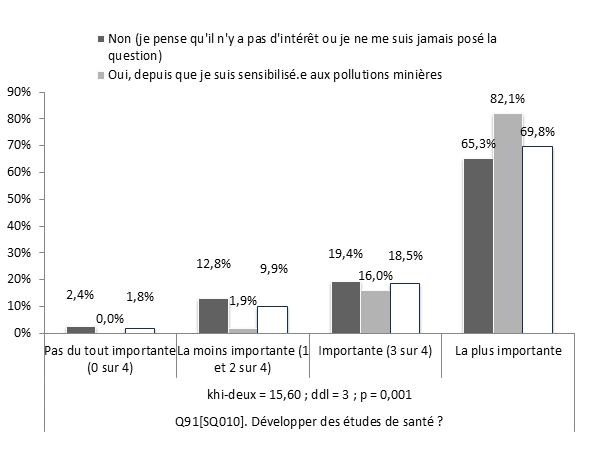

Plus généralement, pour les parents d’enfants mineur·es, l’inondation a été sans conteste évaluée comme un facteur d’accroissement des risques d’exposition et d’imprégnation. De façon générale plus de la moitié de la population enquêtée (56,8%) dit ne pas avoir donné de consignes de sécurité particulière liée aux pollutions minières. Cependant, parmi les parents qui sont « tout à fait d’accord » avec une augmentation des risques d’exposition-imprégnation aux contaminants par l’inondation, 58,9% ont donné des consignes de sécurité à leurs enfants concernant leur protection vis-à-vis des pollutions de la vallée, contre 43,2% toute population confondue (+15,7 points). Les deux variables sont dépendantes au sens du Khi deux de Pearson [20,33 ; ddl=3 ; p.<0.000] [Graphique 21 ; Tableau croisé 26].

Les inondations ont-elles accentué les risques d’exposition aux pollutions ? |

[1] 74,2% des habitant·es parent·es d’un ou plusieurs enfants mineur·es estiment que les inondations ont mis en évidence des risques plus élevés pour les enfants [Tableau 40] ; 83,1% que les inondations ont accentué les risques d’exposition aux contaminants (imprégnation) [Tableau 41].

… rester attentif·ves aux lieux de balade et de cueillette pour échapper à la pollution

L’ingestion d’herbes aromatiques ou d’asperges susceptibles de présenter une contamination aux métaux lourds est généralement questionnée et les pratiques de balade ou de cueillette sont adaptées à la pollution des milieux. Ainsi, pour Sylvie, les milieux naturels sont pollués par les eaux depuis les inondations et il convient, selon elle, de ne pas y cueillir de plantes sauvages en vue de les consommer. En revanche, ces lieux qu’elle juge contaminés – notamment le long du canal – ne sont pas exclus pour la balade.

« Lors des inondations Trèbes a été concerné, mon père avait un jardin en bordure de canal et il y a des prélèvements qui ont été faits avec un taux d’arsenic qui n’était quand même pas négligeable, il y avait vraiment une pollution des sols. […] Là vraiment, on a vu des taux, y a eu des analyses de faites, que l’on a pu voir. Voilà. […] Non, si je dois aller me balader au bord du canal… J’adore ce coin là et je continuerai à y aller ! Après je ne ramasse rien, je ramasse pas d’asperges sauvages, ou ce genre de chose, à proximité du canal ou des zones qui ont été inondées… Je fais attention de pas ramasser des choses ou des herbes sauvages aromatiques… ça je ne ramasse pas. »

Sylvie

De la même façon, Andrea a pris conscience de la possible contamination des espaces naturels de la vallée dès son emménagement sur le territoire, tandis qu’elle était partie faire de la cueillette avec une voisine. Dans son récit, Andrea raconte qu’elle et sa voisine se sont promenées à proximité d’une « lagune » qui dégageait une odeur qu’elle qualifie de « nauséabonde ». La proximité immédiate entre les asperges qu’elle cueille alors et la lagune la dissuade de les consommer : une fois rentrée chez elle, elle décide de jeter les asperges cueillies qu’elle juge potentiellement contaminées.

« Quand nous sommes arrivés dans l’Aude, nous avons fait connaissance de nos voisins, qui étaient des cueilleurs. Ils nous ont dit qu’à tel endroit « tu pourras avoir des champignons ». Et moi ils m’avaient dit qu’on irait ensemble cueillir des asperges. Et je suis allée me promener avec une personne, un jour, pour cueillir les asperges. Et quand on est arrivés, je me suis aperçue que l’on n’était pas loin de Salsigne. Il y avait des lagunes et il y avait une odeur qui se dégageait qui était nauséabonde. Je dis à la personne « mais qu’est-ce que c’est ? ». Elle me répond que c’est les travaux qui ont été faits parce qu’il y avait une mine etcetera. Je l’ai écoutée mais elle n’était pas du tout, si vous voulez, sensibilisée au fait qu’elle n’ait pas à cueillir. Ou bien est-ce que ça ne la dérangeait pas ? Je ne sais pas. Voilà j’ai cueilli mes asperges donc, j’ai fait un peu comme elle. Mais quand je suis rentrée à la maison, je ne les ai pas mangées. J’ai dit bon je vais peut-être éviter de les manger. […] Si on les consomme une fois de temps en temps, je ne pense pas qu’il y ait des risques sévères. Après bon nous on revenait de […], on avait déjà subi un petit peu la pollution aux métaux lourds en mangeant beaucoup de poissons. On était sensibilisés et on ne voulait pas en rajouter. Donc non. Et puis moi je préfère essayer au maximum d’avoir des aliments qui soient sains, tout simplement. »

Andrea

Adam, comme Lucas, ne cueillent pas à proximité des sites de stockage de déchets miniers. Lucas n’y cueille pas d’herbes aromatiques ou de champignons parce que, selon lui, la pollution a pu les contaminer via l’air. Adam s’abstient également de cueillir des asperges sauvages dans cette zone estimant qu’ « il y aurait danger ». En dépit des mesures prises, nous dit-il, pour limiter le ré-envols de poussières aux abords des sites (bâchage), Adam identifie des déplacements de poussières qu’il suspecte d’être chargées en polluants.

« La pollution par l’air, on dit de faire attention avec les végétaux qui craignent, le thym, le romarin, les champignons, parce que ça prend un peu plus de pollution. La pollution dans l’air, elle y est avec les mines. Mais là, je ne ramasse jamais du thym ou du romarin de ce côté-là [côté mines]. »

Lucas

« [Je ne cueille pas d’asperges par ici] Je trouve que c’est proche. Là ils ont bâché, pas mal de choses [ont été faites]. […] Et quand il y avait eu des coups de vent, il y avait des tourbillons de poussières blanches. C’était de la poussière, je ne sais pas si c’était nocif, mais ce n’est pas engageant. On ne va pas aller chercher les embrouilles. […] J’aurais tendance à dire oui, il y aurait danger à cueillir dans cet endroit, de mon ressenti. Je n’irai pas là, et je l’interdis pas. Si les gens ont envie d’y aller, ils y vont. »

Adam

Nicolas cueilleur d’asperges sauvages, a choisi de changer de lieu de cueillette. S’il en cueillait auparavant à Salsigne, l’interdiction de commercialisation des légumes cultivés sur certaines portions du territoire de cette commune constitue pour lui l’indice de la possible contamination des plantes sauvages poussant sur cette commune. Il s’interroge alors sur l’ingestion récurrente d’asperges potentiellement contaminées et choisit de délocaliser sa pratique de cueillette pour aller « de l’autre côté », dans une zone qu’il juge moins soumise à la pollution. Il estime ainsi pouvoir continuer sa pratique sans risquer de s’exposer-imprégner. Pour Nicolas, l’appréciation des zones jugées exemptes de risques s’appuie sur des critères empiriques d’éloignement vis-à-vis des espaces évalués comme pollués.

« Nicolas : Oui, plus haut, un peu ici, mais moins, on en trouve moins. Par contre on mange des asperges sauvages. Enquêteur : Dans le coin ? Nicolas : Oui, oui, y a des gens qui ramassent les asperges à Salsigne. Enquêteur : Tu le fais toi ? Nicolas : Ça m’est arrivé de le faire parce que les asperges elles sont super ! Mais au bout d’un moment, j’me suis dit « quand même ce n’est pas super de manger ces asperges ». Du coup je préfère aller de l’autre côté. Mais ça m’est arrivé de le faire. Enquêteur : Tu dis que ce n’est pas top, pour quoi ? Nicolas : Parce que je n’en sais rien. Est ce qu’il y a une concentration de métaux lourds ? Je sais qu’il y a cette interdiction de vendre les légumes donc ça veut dire ce que ça veut dire quoi. Donc voilà. Ça m’interpelle. »

Nicolas

De la même manière, Gina, consommatrice d’asperges sauvages, estime que la zone dans laquelle son conjoint les cueille est « protégé[e] » des contaminations puisque située « en hauteur ».

« Les asperges oui, on les mange, celles qu’il [son conjoint] récolte à côté de la maison, on les mange. Disons qu’il va toujours au même endroit et voilà. C’est vers la commune de […] tout ça, sur les hauteurs. […] nous on habite sur la route [de cette commune] donc c’est relativement protégé, en hauteur. »

Gina

De son côté, Gladys, cueilleuse de thym sauvage, ne le ramasse pas dans la vallée. Elle se rend à environ 40km de son lieu de résidence pour sa « journée thym ». La distance (en termes de kilomètres) entre le lieu de cueillette et son territoire de vie sert d’appui à la mise à distance, selon elle, des risques d’imprégnation aux pollutions d’après-mine.

« Moi je ramasse du thym, je suis très campagne, mais je ne ramasse pas le thym ici. […] Je vais plus loin, je connais des endroits à 40 km. C’est ma journée thym. »

Gladys

De la même façon, Robin et Valérie ne cueillent pas dans les zones traversées ou inondées par l’Orbiel en aval des sites miniers. Robin cueille parfois des figues ou des mûres, mais il reste vigilant à ne pas cueillir dans les zones inondées par l’Orbiel et préfère se diriger vers des zones en hauteur, « là où c’est propre » nous dit-il. Valérie, cueilleuse de champignons, relocalise ses promenades pour aller prélever dans une nature qui serait plus préservée, plus en amont des anciens sites miniers, dans la Montagne noire.

« Là où on va cueillir les champignons, c’est quand même la montagne, ce n’est pas tout à fait à côté là où on va cueillir les champignons. Je ne sais pas si ça peut être touché par la pollution. On dit que non parce que les rivières qui circulent dans la montagne noire, on va assez haut, ne passent pas par Salsigne donc ne sont pas impactées par la mine, du moins je ne pense pas. […] Je cueille des champignons ! […] Des cèpes, des girolles, des pieds de mouton… Et tous les pas bons qu’on ne cueille pas ! […] Évidemment je fais attention aux endroits où je vais les cueillir ! On regarde les coins, si c’est vers la montagne… Au-dessus de Laprade c’est vraiment la Montagne Noire, y a que des forêts et il n’y a apparemment pas de pollution donc bon… »

Valérie

« Je cueille des figues, des mures. Je ramassais du raisin, du bon raisin. […] je ramasse vers là-haut, là où l’eau n’est pas passée, il y a des endroits qui sont propres. C’est là que je ramasse. Le lieu est propre, l’eau n’est pas passée. J’en ramasse 2 ou 3 comme ça. Je ne ramasse pas des kilos. […] Il y a quelques mures par-là [Robin m’indique du doigt les bords de l’Orbiel]. Là, je ne les touche pas, parce que l’eau… Je vais ramasser là où c’est propre. Je ne vais pas mourir parce que je vais manger 4 mures, mais tant qu’à faire, je vais aller chercher là où c’est propre. »

Robin

L’arpentage dans la vallée, qu’il soit ou pas associé à la cueillette, génère une attention et des pratiques adaptées. Adam, féru de course à pied, évite certains sentiers situés aux abords des sites de confinement des déchets issus de l’activité minière. Il identifie ces zones comme contaminées : elles concentrent, à ses yeux, les ruissèlements d’eaux polluées en provenance des sites et surtout, il y a observé des déplacements de poussières troublants. Adam estime qu’il est risqué de faire de la course à pied à ces endroits : les risques d’exposition-imprégnation par inhalation semblent accrus lors de la pratique sportive du fait d’une plus grande ouverture des voies respiratoires. Pour s’en prémunir, Adam évite ces zones et relocalise sa pratique à distance des sites de stockage-traitement des déchets. Si les autres pratiquants de son groupe de course à pied dans l’Orbiel ne semblent pas exprimer d’inquiétudes à l’égard des poussières blanches observées dans la vallée, ces derniers n’empruntent néanmoins pas les chemins traversant les sites. Adam quant à lui s’estime protégé d’une exposition aux poussières par voie respiratoire par la mise en œuvre d’une stratégie d’évitement des lieux qu’il juge à risques, ce qui lui permet de continuer sa pratique de la course à pied dans la vallée. Les pratiques de balade et de cueillette réagencent les lieux où les habitant·es pratiquent leurs activités, en fonction de la géographie des pollutions et des risques d’exposition – en matière d’inhalation de poussière ou de consommation des aliments issus de la nature – qu’ils évaluent-diagnostiquent.il, évite certains sentiers situés aux abords des sites de confinement des déchets issus de l’activité minière. Il identifie ces zones comme contaminées : elles concentrent, à ses yeux, les ruissèlements d’eaux polluées en provenance des sites et surtout, il y a observé des déplacements de poussières troublants. Adam estime qu’il est risqué de réaliser du trail à ces endroits : les risques d’exposition-imprégnation par inhalation semblent accrus lors de la pratique sportive du fait d’une plus grande ouverture des voies respiratoires. Pour s’en prémunir, Adam évite ces zones et relocalise sa pratique à distance des sites de stockage-traitement des déchets. Si les autres pratiquants de son groupe de trail dans l’Orbiel ne semblent pas exprimer d’inquiétudes à l’égard des poussières blanches observées dans la vallée, ces derniers n’empruntent néanmoins pas les chemins traversant les sites. Adam quant à lui s’estime protégé d’une exposition aux poussières par voie respiratoire par la mise en œuvre d’une stratégie d’évitement des lieux qu’il juge à risques, ce qui lui permet de continuer sa pratique du trail dans la vallée. Les pratiques de balade et de cueillette réagencent les lieux où les habitant·es pratiquent leurs activités, en fonction de la géographie des pollutions et des risques d’exposition – en matière d’inhalation de poussière ou de consommation des aliments issus de la nature – qu’ils évaluent-diagnostiquent.

« Aux abords des sites, quand il y avait des grands vents, on voyait que ça soulevait de la poussière. Et en discutant, pour déconner, [je disais] quand on habitait [proche d’un volcan] et qu’il y avait une éruption, on le savait quand il ne fallait pas monter au volcan parce que suivant la durée de l’éruption ça piquait les poumons. Et les travailleurs du coin me disaient « quand c’est en éruption, tu ne vas pas là-bas, tu changes de parcours parce que ce n’est pas bon à respirer ». Et en déconnant je branchais ceux d’ici en leur disant « vous voyez un peu les poussières qu’il y a là ? C’est des coins qu’il faut éviter ». Ça les choquait pas eux : ils avaient toujours vu la poussière. Pour eux c’était loin et du fait qu’on courait, c’était bon, on ventilait. Faire du sport, pour eux, on n’était pas mis en danger. Si c’est des cochonneries, on les respire au contraire à plein poumon. Mais ça ne les choquait pas, ne les dérangeait pas. C’était peut-être parce qu’ils ne voulaient pas voir, mais moi je leurs ai dit « avec [le volcan], on y faisait gaffe quand même, parce que le souffre quand les yeux et les narines commencent à piquer, ce n’est pas forcément très bon ». Et eux ici, non, ils n’en ont pas fait cas. […] On évite l’endroit parce qu’il est proche des anciennes exploitations minières, ouais. Je pense oui. Par défaut, là [si on prend le chemin central, qu’ils évitent de prendre] on se retrouve là dessous pile poil. […] Au sein du club on ne se le dit pas comme ça, non. Il n’y a pas de problème. […] On fait de la course à pied. Et donc ça là [le chemin qui suggère de passer au pied des anciennes exploitations minières], on évite. »

Adam

Adam et Andréa ont par ailleurs un rapport singulier à la pollution qui relève de leur trajectoire résidentielle et d’une expérience de la pollution qui s’est construite loin de la vallée de l’Orbiel. L’attention qu’Adam porte à ces déplacements de poussières, et l’évitement des zones qu’il juge à risque (lors de ses activités de plein air ou lors de la cueillette), sont accentuées par l’expérience que cet habitant a des risques de santé liés à l’inhalation de poussières volcaniques sur un territoire où il a habité pendant 10 ans. La trajectoire résidentielle de cet habitant renforce la vigilance dont il fait preuve à l’égard de son exposition aux pollutions via l’inhalation de poussières dans la vallée de l’Orbiel. Pour Andréa,si consommer ponctuellement des asperges cueillies dans la vallée ne lui semble pas immédiatement dangereux, elle estime qu’au regard de son imprégnation passée aux métaux lourds (par la consommation de poissons lorsqu’elle résidait dans un territoire pollué), elle préfère ne « pas en rajouter ».