Miroir, mon beau miroir, dis-moi : comment définir l’identité toulousaine ?

On dit souvent que l’identité est un processus qui aide les individus à donner un sens à leur existence en leur permettant de s’identifier à une communauté avec laquelle ils partagent de nombreuses similitudes (langue, histoire, pays, culture, valeurs, etc.)

Dans la construction identitaire des Toulousains, le patrimoine culturel, véritable témoin d’un passé commun, occupe une place centrale. Mais que révèle ce patrimoine et, en particulier, celui des bibliothèques sur l’identité des habitants ? Est-il le reflet d’une identité locale bien définie ou, au contraire, de la mosaïque culturelle qui compose la Ville rose aujourd’hui ?

Le patrimoine culturel : quèsaco ?

Prenons un moment pour définir ce qu’est le patrimoine culturel. Le patrimoine culturel englobe un ensemble de biens, matériels ou immatériels, présentant un intérêt pour un collectif et faisant l’objet d’une obligation de conservation et de transmission. Il représente alors une vaste catégorie de biens dans laquelle nous trouvons par exemple : des œuvres d’art, des monuments, des langues et bien sûr … des livres.

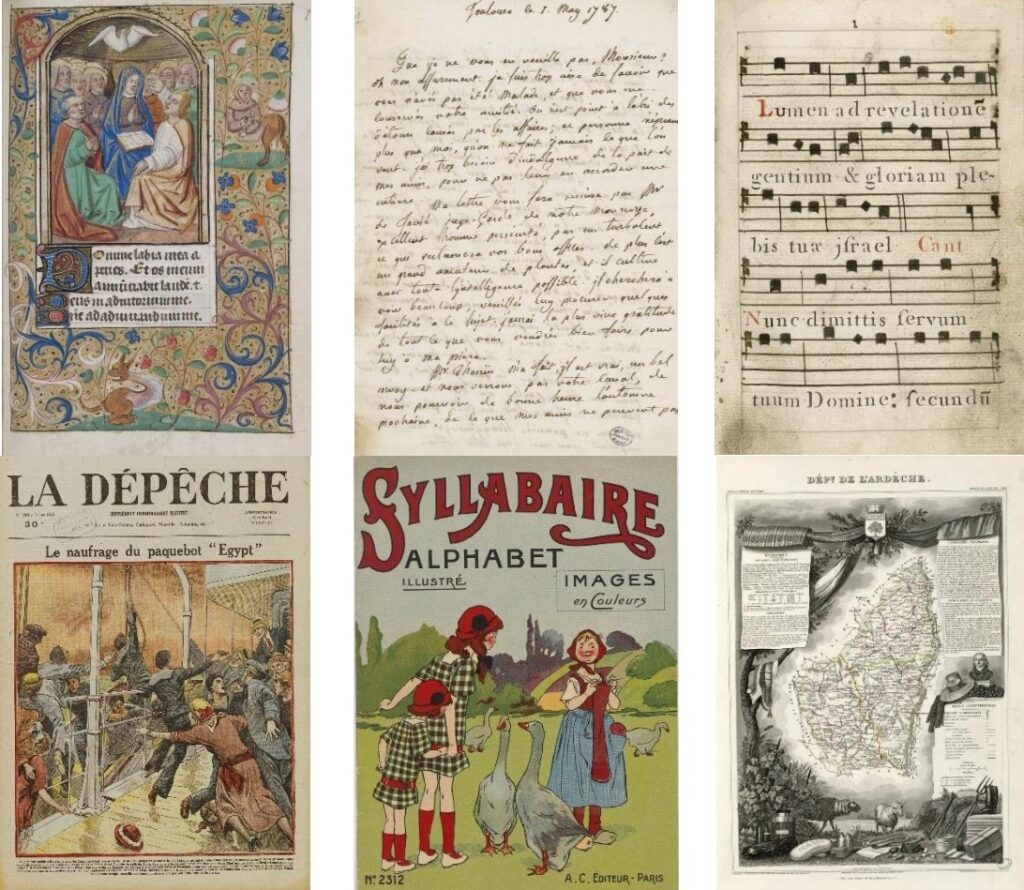

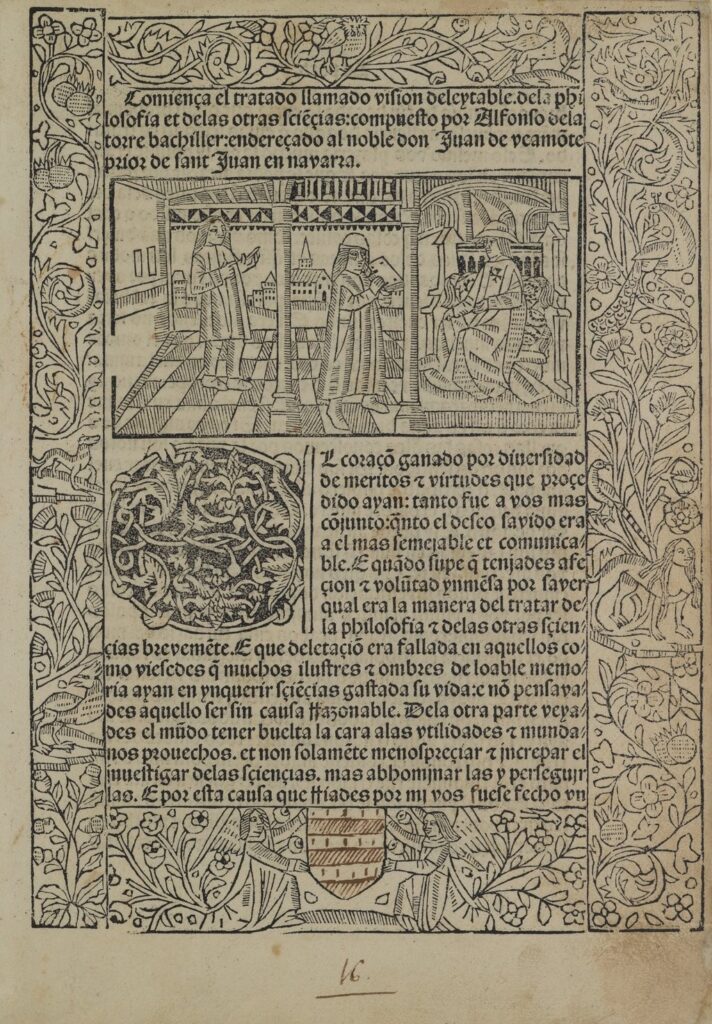

En effet, les livres font partie du « patrimoine écrit », terme qui désigne l’ensemble des documents dits « anciens, rares et précieux » conservés principalement en bibliothèque. Plus largement, ce patrimoine regroupe tous les documents écrits qui ont influencé les sociétés et les pensées du passé, leur conférant aujourd’hui une importance historique. Manuscrits, imprimés, cartes, estampes ou encore photographies sont autant de supports que l’on trouve dans les réserves des bibliothèques.

Qu’en est-il du patrimoine culturel de la Bibliothèque de Toulouse ?

Classée parmi les 54 bibliothèques municipales de France ayant pour mission de gérer des fonds patrimoniaux, la Bibliothèque d’Étude et du Patrimoine de Toulouse abrite plus de 150 000 ouvrages patrimoniaux répartis en plusieurs collections, notamment :

- les manuscrits (du Moyen Âge à nos jours),

- les imprimés rares et précieux de toutes les époques (incunables, éditions rares, etc.),

- les fonds anciens (ouvrages imprimés entre 1501 et 1815),

- les fonds du 19e siècle,

- les fonds de presse (du 18e siècle à nos jours),

- les fonds régionaux (livres, cartes, photographies, etc.),

- l’iconographie précieuse (estampes, photographies, affiches, etc.),

- les fonds musicaux (partitions et livrets anciens),

- les fonds de conservation jeunesse (livres jeunesse du 19e siècle à nos jours),

- et les livres d’artiste contemporains.

Mais dis-moi mon beau miroir, à quoi servent tous ces vieux livres poussiéreux enfermés dans les réserves ?

Eh bien, loin d’être de simples archives inertes, les collections patrimoniales de la Bibliothèque de Toulouse sont de véritables objets de savoir. Elles éclairent notre compréhension de l’histoire, aident à expliquer le présent et offrent des clés pour envisager l’avenir. Mais elles jouent aussi un rôle crucial dans la construction et la revendication de l’identité toulousaine et régionale. C’est précisément ce que nous allons explorer maintenant !

Visca Occitània !

La question de l’identité est souvent associée à une appartenance géographique : on se définit comme Français, Espagnol ou Italien. Pendant longtemps, l’espace national a été perçu comme le lieu principal de la construction identitaire. Cependant, il semble qu’aujourd’hui, l’espace régional ait pris une place prédominante dans cette quête d’identité des individus.

« L’espace régional semble aujourd’hui l’entité appelée à devenir le groupe d’appartenance de référence. Les grandes villes jouent un rôle déterminant dans cette évolution. Elles misent sur le culturel, dans lequel le patrimoine tient une large place, pour créer une image positive de la région qu’elles animent, et s’approprier l’entité régionale à partir de la culture qui la symbolise. »

alain morel

Vous ne serez donc pas étonné·es si je vous dis qu’une partie importante des collections patrimoniales de la Bibliothèque de Toulouse est dédiée à la ville et à sa région. Le fonds dit « régional » compte plusieurs milliers de documents qui mettent en lumière l’histoire et la culture locale ainsi que ses figures emblématiques. Ce fonds a d’ailleurs été constitué en 1880, lorsque la bibliothèque a acquis une vaste collection de documents auprès de la veuve de Tibulle Desbarreaux-Bernard, un médecin, historien et bibliophile … toulousain ! Depuis, cette collection n’a cessé de s’enrichir grâce à des dons et acquisitions réguliers.

Mais concrètement, le fonds régional, c’est quoi ?

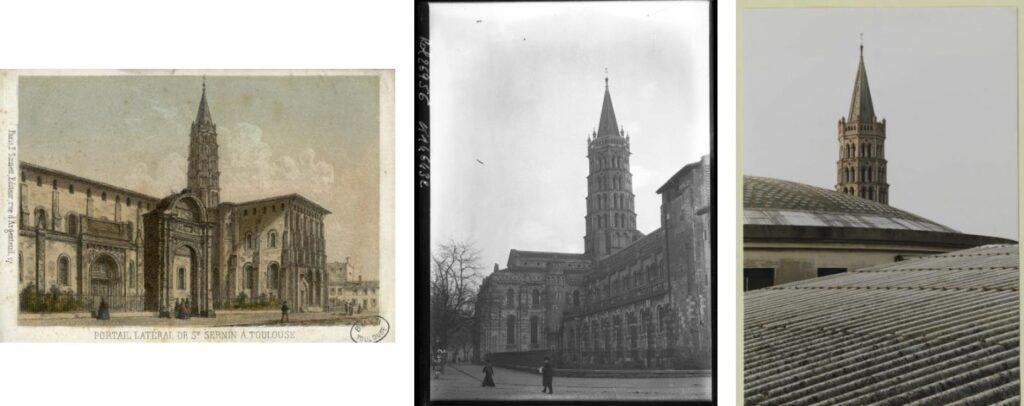

Ce fonds se compose tout d’abord d’une série de documents en lien avec l’histoire et la géographie locales. Il contient, par exemple, de nombreuses cartes, estampes et photographies des Pyrénées, issues des fonds Henri Béraldi et Georges Ancely. On y retrouve aussi une importante documentation sur l’histoire de Toulouse, de ses bâtiments, de ses habitants, ou même de ses pratiques (le rugby y est mis à l’honneur) qui nous permet d’apprécier les changements de notre belle Ville rose.

Par ailleurs, ce fonds témoigne de la richesse culturelle et scientifique de Toulouse en mettant en lumière des personnalités marquantes telles que le compositeur Déodat de Séverac, les écrivains Maurice Magre, Antoine Perbosc et José Cabanis, ou encore les scientifiques Guy de Chauliac et Pierre de Fermat.

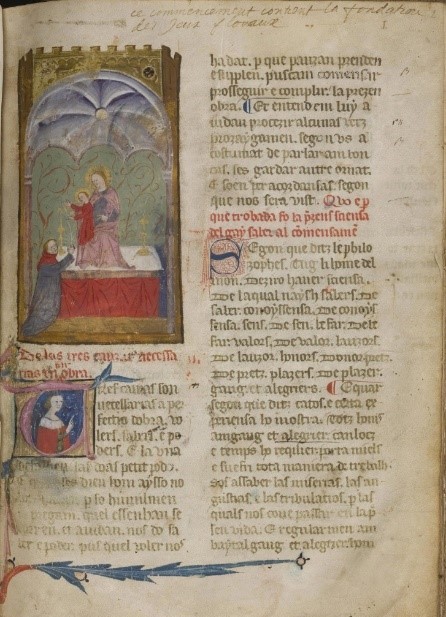

Enfin, l’atout majeur de cette collection est son fonds occitan, qui reflète le rôle central de Toulouse dans la culture d’oc. Il comprend, entre autres, des manuscrits de troubadours et des documents relatifs à l’Académie des Jeux Floraux qui témoignent de l’importance de la poésie lyrique en occitan dans la ville. Parmi ces trésors, on trouve notamment un exemple de l’ouvrage de référence de l’Académie des Jeux Floraux : le manuscrit médiéval des Leys d’amors de Guilhem Molinier.

Les collections patrimoniales de la Bibliothèque de Toulouse témoignent donc d’un fort attachement à la ville et à la région Occitanie. Ces documents permettent au public de s’approprier son histoire et de revendiquer une culture et une identité occitanes. Oui mais Toulouse n’a pas toujours rimé avec Occitanie !

Toulouse, un carrefour culturel

Eh oui ! Si la Bibliothèque de Toulouse témoigne d’une identité régionale fondée sur la culture occitane, elle reflète également l’ouverture de la ville aux influences d’autres cultures et traditions. Située à un carrefour stratégique entre la péninsule Ibérique (Espagne et Portugal) et le reste de l’Europe, la capitale du Midi s’est rapidement imposée comme un centre économique, social, culturel et religieux.

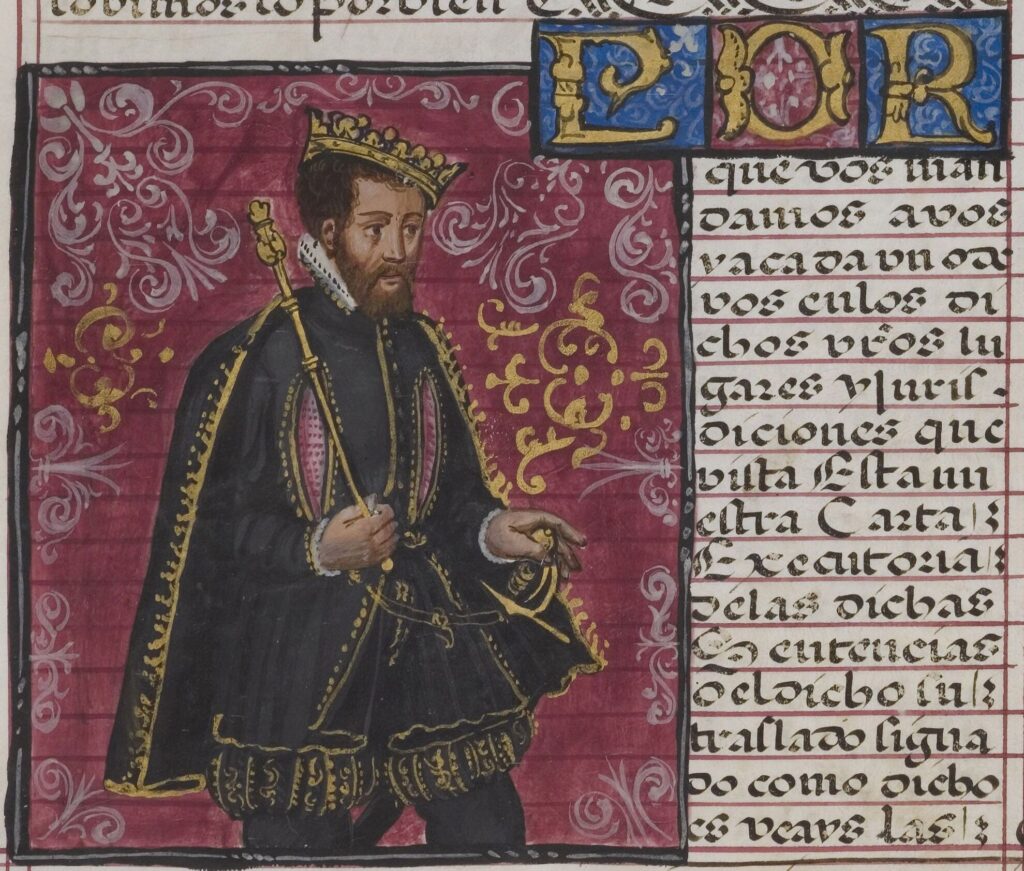

Tout d’abord, Toulouse a toujours entretenu des relations privilégiées avec la péninsule Ibérique, les Pyrénées n’étant qu’une frontière naturelle aisément franchissable. Ces échanges réguliers ont marqué la ville et trouvent aujourd’hui un écho dans les collections patrimoniales de sa bibliothèque. On y conserve, par exemple, une série d’incunables toulousains (ouvrages imprimés avant 1501) en castillan et en catalan, ainsi que des documents à caractère religieux, historique ou juridique en lien avec les territoires hispaniques. Parmi ces livres figure un manuscrit du 16e siècle contenant la lettre de noblesse de Cristobal Nuñez Tenorio, ornée d’une enluminure représentant Philippe II, roi d’Espagne.

Les liens avec la péninsule Ibérique se manifestent en outre dans les traductions d’œuvres arabes en latin dans des domaines tels que la médecine, l’astronomie et les mathématiques. Ces documents provenaient d’une région où royaumes chrétiens et califats arabes ont longtemps cohabité. Parmi les manuscrits conservés à la Bibliothèque du Patrimoine, on trouve notamment des traductions en latin de l’Introduction au travail pratique de la médecine du savant Al Razi et des écrits d’astrologie du scientifique Al Battani.

Enfin, les collections patrimoniales témoignent également des échanges avec le reste du bassin méditerranéen, notamment avec l’Italie. À la Renaissance, Toulouse s’est affirmée comme un centre culturel majeur et a traduit et imprimé des textes d’humanistes tels que Dante ou Galilée.

Ces documents patrimoniaux incarnent la richesse des échanges économiques, culturels et artistiques qui ont façonné Toulouse. La Ville rose s’est construite sur une véritable mosaïque culturelle, qui contribue aujourd’hui à un tissu identitaire complexe et unique.

À ce stade de mon article, vous vous demandez certainement : comment ce patrimoine permet aux Toulousains de construire leur identité ?

La médiation ou comment s’approprier le patrimoine culturel

Comme nous le disions précédemment, si la conservation de ce patrimoine culturel est fondamentale, sa valorisation et sa transmission le sont tout autant, sinon davantage ! C’est précisément là qu’intervient la médiation.

« La médiation correspond à toutes les formes d’intervention à caractère culturel organisées à l’attention des visiteurs. Elle est médiation dans la mesure où elle se situe entre le patrimoine et les publics avec la volonté de contribuer aussi bien à favoriser le moment de plaisir de la découverte ou un temps de délectation, qu’à faciliter le travail d’application de connaissance. L’idée de l’intermédiaire postule implicitement la nécessité de modifier un rapport qui, précédemment, était établi sans tiers médiateur. »

Daniel jacobi

Les bibliothèques proposent une multitude de dispositifs de médiation et d’information, en présentiel comme en ligne : expositions temporaires, conférences, ateliers pédagogiques, articles de blog et numérisation des fonds sur la Bibliothèque numérique patrimoniale de Toulouse Rosalis, et bien d’autres encore. Ces initiatives mettent en lumière une partie du patrimoine, offrant au public un accès privilégié et une explication adaptée. Elles permettent ainsi aux Toulousains de découvrir l’histoire de leur ville, de mieux comprendre son identité et, par ce biais, de s’approprier ces éléments pour enrichir leur propre construction identitaire.

Miroir, mon beau miroir, qu’avons-nous appris aujourd’hui ?

Aujourd’hui, nous avons mis en lumière la richesse et la complexité de l’identité toulousaine à travers les collections patrimoniales de la Bibliothèque de Toulouse. Cette identité est à la fois enracinée dans un héritage local fort, portée par une culture occitane vivante et nourrie d’influences externes qui font de la Ville rose une véritable mosaïque culturelle. Le patrimoine écrit, conservé et valorisé, est le témoin vivant de cette identité en constante évolution.

Pour en savoir plus :

- Coulouma É., Péligry C., 1982, « Le fonds ancien de la bibliothèque municipale de Toulouse », Bulletin des bibliothèques de France (BBF), n° 12.

- Jacobi D., 1999, La communication scientifique ; discours, figures, modèles, Grenoble : Presses Universitaires de Grenoble, coll. « Média & société ».

- Miguet M., 2009, « La Bibliothèque et la vie culturelle à Toulouse de sa création à nos jours », in Suau B. et al., Toulouse, une métropole méridionale : Vingt siècles de vie urbaine, Toulouse : Presses universitaires du Midi.

- Morel A., 1993, « Identité et patrimoine », Civilisations, n° 2, vol. 42.

- Pomian K., 2010, « Patrimoine et identité nationale », Le débat, n° 3, vol. 159.