Enseignement – La (re) production du genre : sciences, médecine, sociétés

Programme du séminaire de master EHESS (responsable : Ilana Löwy) pour le deuxième semestre 2011-2012.

Les séances auront lieu le lundi de 13 h à 16 h dans la salle 3, RdC, bât.

Le France, 190-198 av de France 75013 Paris), du 13 février 2012 au 2 avril 2012 . Le seminaire est ouvert aux étudiants de master et aux doctorants, ainsi qu’à toute personne intéressée par le thème.

Présentation :

Ce cours étudiera le rôle de la biologie et de la médecine dans la production du masculin et du féminin et leur présentations comme des catégories « naturelles », hors histoire et hors société. Il va se focaliser sur les intersections entre l’histoire des sciences et histoire de genre, le rôle de la science dans la conceptualisation des différences entre les sexes, les redéfinitions du « normal » dans un contexte de biomédicalisation des corps, et sur la place occupés par la « reproduction » – entendue dans un sens large – dans la production des hiérarchies de genre.

La question du genre sera ainsi abordée à travers l’histoire de la perception scientifique de la dichotomie sexuelle au XIXe et au XXe siècle laquelle a été marquée par le développement de la gynécologie et de l’obstétrique, de la sexologie et la psychiatrie, par celui des recherches sur la physiologie de la reproduction et les hormones sexuelles, ainsi que par les études sur le comportement sexuel « normal » et « déviant ». Parmi les sujets abordés dans cette perspective : l’histoire des perceptions et représentations des différences entre les corps des hommes et femmes ; l’avènement de la gynécologie et de l’obstétrique ; la contraception et la maîtrise de la fécondité en relation avec les politiques de gestion des populations ; l’histoire de la santé maternelle et infantile ; l’eugénisme et la lutte pour produire des bébés de « bonne qualité » ; le « péril vénérien » ; le contrôle et le traitement des stérilités féminines et masculines et le développement des techniques d’assistance médicale à la procréation.

Séances :

. 14 février – Sexe et genre

textes : Delphine Gardey, « Les sciences et la construction des identités sexuelles », Annales HSS, 2006, 61 : 649-673.

Nancy Krieger, Genders, sexes and health : what are the connections – and why its matters ? » International Journal of Epidemiology, 2003, 32 : 652-657.

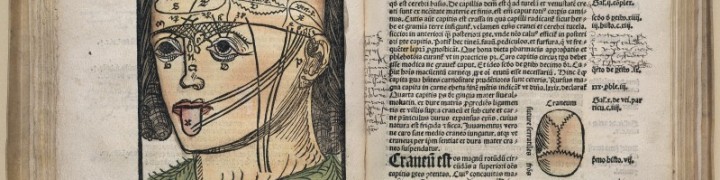

. 20 février – Anatomie

Textes : Londa Schiebinger, « Skeletons in the closet : The first illustrations of the female skeleton in eighteen-century anatomy », Representations, 1986, 14 : 42-82.

Sadiah Qureshi, « Displaying Sara Bartman, the ‘Hotentote Venus’, History of Sience, 2004, 42 : 233-254.

. 27 février – Physiologie.

Textes : Elsa Dorlin et Grégoire Chamayou, « L’objet =X : Nymphomanes et masturbateurs XVIIIe – XIXe siècle », Nouvelles questions féministes, 2005, 24(1) : 53-66.

Thomas Laqueur, « Orgasm, generation and the politics of reproductive biology », Representations, 1986, 14:1-41.

. 5 mars – Maternité.

Textes : Irvine Loudun, « Maternal mortality 1880-1950 : Some regional and international comparaisons », Social History of Medicine, 1988, 1(2) : 183-228.

Ornella Moscucci, « Men –midwives and medicine : The origins of a profession », in O. Moscucci, The Science of Women, Cambridge University Press, 1990, pp. 42-74.

. 12 mars – Contraception (non hormonale). textes : Vern L. Bullough, » A brief note on rubber technology and contraception : The diaphragm and the condom », Technology and Culture, 1981, 22 (1) : 104-111.

Andrea Tone, « Violence by design : Contraceptive technology and the invasion of the female body », in Michael Bellesiles, ed., Lethal Imagination : Violence and Brutality in American History ,New York University Press, 1999, pp. 373-391.

. 19 mars – Hormones.

Textes : Nelly Oudshoorn, Hormones, technique et corps. L’archéologie des hormones sexuelles (1923-1940) », Annales HSS, 1998, . 53 : 775-793.

Margaret Lock, « Anomalous ageing, Managing the menopausal body », Body and Society, 1998, 4(1) : 35-61.

. 26 mars – Diagnostique prenatal. Textes : Silja Samerski , ’Genetic counseling and the fiction of choice : Taught self-determination as a new technique of social engineering », Signs, 2009, 34(4) : 735-761.

Carine Vassy, » From a genetic innovation to mass health programmes : The diffusion of Down’s Syndrome prenatal screening and diagnostic techniques in France », Social Sciences and Medecine, 2006, 63 : 2041-2051.

. 2 avril – Inter/ transsexe.

textes : Alice Domurat Dreger, » “Ambiguous sex“ : Or ambivalent medicine ? Ethical issues in the treatment of intersexuality » , The Hastings Center Report, 1998, 28 (3) : 24-35.

Berenice Hausman, » Demanding Subjectivity : Transsexualism, Medicine, and the Technologies of Gender « , Journal of the History of Sexuality, 1992, 3 (2) : 270-302