Parution – Expertus sum. L’expérience par les sens dans la philosophie naturelle médiévale

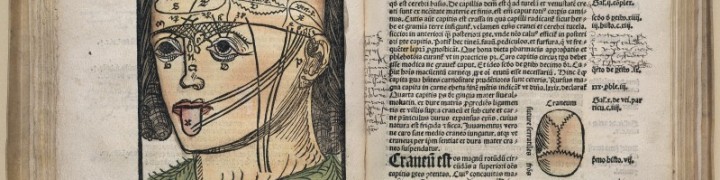

T. Benatouïl et I. Draelants (ed.), Expertus sum. L’expérience par les sens dans la philosophie naturelle médiévale, Micrologus’ Library, n°40, Firenze, 2011.

The volume collects the paper presented at at Congress organized by the « Atelier Vincent de Beauvais », Université Nancy2, France.

Cet ouvrage est l’émanation d’un colloque organisé en 2008 par le Centre de médiévistique Jean Schneider (Univ. Nancy 2/CNRS) sur l’expérience en philosophie naturelle médiévale (médecine, psychologie, optique, minéralogie, botanique, astrologie, alchimie). Plusieurs facteurs sont décisifs pour la prise de conscience collective, à partir du 12e s., de l’importance de l’expérience pour construire un savoir: la circulation des oeuvres philosophiques et scientifiques traduites du grec et de l’arabe au latin, l’idée d’Aristote selon laquelle il est possible d’abstraire des idées universelles à partir d’«expériences» répétées, ainsi que la redécouverte, grâce aux traductions, des deux piliers de la médecine hippocratique que sont la raison et l’expérience. Outre ces trois facteurs, l’ouvrage traite certains aspects très peu abordés jusqu’ici: la dimension personnelle de l’expérience médiévale, l’idée d’épreuve par les sens des effets des qualités occultes et, plus généralement, la spécificité des usages de l’expérience par les sens à partir de la fin du 12e s., que l’on évite d’examiner du point de vue anachronique de la méthode expérimentale moderne. Diverses éditions de textes latins inédits complètent certaines contributions.

Thomas Bénatouïl, Isabelle Draelants, Introduction

Arnaud Zucker, Expertine sunt Antiqui?

Baudouin Van den Abeele, A la recherche de l’Experimentator de Thomas de Cantimpré

Antonella Sannino, Guillaume d’Auvergne e i libri experimentorum

Isabelle Draelants, Expérience et autorités dans la philosophie naturelle d’Albert le Grand

Steven J.Williams, Roger Bacon in Context: Empiricism in the High Middle Ages

Jeremiah Hackett, Ego Expertus Sum: Roger Bacon’s Science and the Origins of Empiricism

Bernd Roling, Erfahrungswissen und Monströsität: Die Diskussion der Sirene zwischen Mittelalter und Neuzeit

Eduard Frunzeanu, La multiplication hagiographique des réalités du monde: limites de l’encyclopédisme, limites de l’expérience

Cristina Viano, Les alchimistes gréco-alexandrins et leur savoir: la transmutation entre théorie, pratique et «expérience»

Jose Martínez Gázquez, Dicunt experimentatores / Dicunt qui experimento locuti sunt. L’expérience dans les indications du Calendrier de Cordoue (10e siècle)

John Tolan, Ratio et experientia dans la promotion de la science arabe dans le monde latin au 12e siècle

Sébastien Moureau, Ratio et sensus: les sens au service de l’acquisition des connaissances dans le De anima in arte alchemiae du pseudo- Avicenne

Antony Vinciguerra, L’Ars alchimie de Michel Scot. Apprentissage, maîtrise et transmission des savoirs liés à la fabrication artificielle de l’or et de l’argent

Benedek Láng, Experience in the Anti-astrological Arguments of Jean Gerson

Julie Giovacchini, L’expérience par les sens: question de philosophe ou question de médecin?

Charles Burnett, Experimentum and Ratio in the Salernitan Summa de saporibus et odoribus

Iolanda Ventura, Experimentum vero fallax: acquisizione della conoscenza e sperimentazione pratica nei commenti ad Aphorismi I,1

Joël Chandelier, Expérience, expérimentation et connaissance dans la médecine scolastique italienne du 14e siècle

Pieter De Leemans, Gijs Coucke, Sicut vidi et tetigi… Ego-statements and Experience in Pietro d’Abano’s Expositio Problematum Aristotelis

Sylvie Bazin-Tacchella, Expérience et raison dans la Chirurgia Magna de Guy de Chauliac