Source : Pie de Pagina, Hubert Matiúwàa y su poesía me’phaa de resistencia

Hubert Matiúwàa (1986), est un artiste, poète et essayiste mexicain Mè’phàà originaire de l’État du Guerrero dans le Sud-Est du pays. Il a d’abord étudié la philosophie avant de poursuivre des études latino-américaines à la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Ses poèmes explorent principalement les thèmes liés à l’identité Mè’phàà, aux droits des peuples indigènes, à la nature, mais aussi à la justice raciale, au colonialisme et aux violences exercées par l’Etat mexicain sur ceux-ci. En effet, les violences envers les peuples indigènes et notamment le peuple Mè’phàà sont régulièrement dénoncés par des organismes de défense des droits de l’Homme. L’auteur entreprend donc de mobiliser son art pour mettre en lumière les problématiques que rencontrent les populations Mè’phàà et mettre en lumière les rapports de domination de race et de classe qui existent au sein du Mexique.

SKIN PEOPLE, recueil de poèmes plurilingues :

Mbo Xtá, ou la Gente de Piel en espagnol et Skin People en anglais est l’un des recueils de poésies phare d’Hubert Matiúwàa. Publié en 2020, il fut soutenu par le programme FONCA. Hubert Matiúwàa fut accompagné dans son oeuvre par Elizabeth Susman Anguamea, une anthropologue qui s’occupa de la traduction anglaise des poésies et Salvador Jaramillo qui dessina les illustrations, permettant de donner vie aux poèmes. Skin People séduit autant par la finesse et la tendresse des mots que par son propos engagé, rassembleur et désireux de transmettre la joie comme la douleur de sa communauté, reprenant les récits mythiques de la culture Mè’phàà racontés par sa mère. Le recueil est une bonne entrée en matière pour découvrir l’univers du poète.

Skin People traite des thèmes de prédilections d’Hubert Matiúwàa. Divisé en quatre parties, le poète entraîne le lecteur dans l’histoire du mythe de création du monde et des Hommes dans la cosmogonie Mè’phàà. La seconde partie du recueil, El último Xtá rídá remonte le temps en nous plongeant dans l’histoire de la colonisation espagnole sur le territoire et conte les persécutions et la souffrance que son peuple a vécu, tout en insistant sur la résistance de ces derniers dans la conservation de leur culture et de leur mode de vie. En reprenant les codes du mythe dans le second volet du recueil, Hubert Matiúwàa parvient à décrire la violence de cette période de l’histoire, tout en permettant à chacun de pouvoir s’identifier dans cette souffrance et ainsi la comprendre. Mythes, croyances et réalité se mélangent, permettant au poète de pointer du doigt un point essentiel de l’impact du colonialisme sur les communautés : on ne s’attaque pas seulement à des Hommes, mais à une culture, une langue, des croyances et à une histoire. Le rôle crucial de la peau dans les croyances et rituels d’hier et d’aujourd’hui souligne dans le même temps les enjeux actuels auxquels sont confrontés les cultures minoritaires dans le monde.

Tous les poèmes ainsi que les textes explicatifs sont présentés dans la langue native de l’auteur, puis en espagnol et en anglais. Ceci permet ainsi la mise en valeur et la promotion de la langue Mè’phàà, en plaçant les langues hégémoniques au second plan. En effet, il choisit de mettre en avant la dimension politique de la langue qui est ici utilisée pour faire vivre la culture Mè’phàà et décrire une réalité spécifique des peuples natifs qu’elle seule peut transmettre. La traduction dans les deux autres langues permet une plus grande diffusion de l’œuvre et de ses idées, autant pour les lecteurs mexicains qu’internationaux.

Éloge à la culture Mè’phàà

Hubert Matiúwàa conduit le lecteur dans la première partie dans l’univers mythique des croyances Mè’phàà et dans l’aventure de la création du monde. Nous découvrons dans les premiers poèmes les dieux créateurs, les Xtá Rídà qui usèrent de leur peau pour construire la terre, la nature, les animaux et finalement, les Hommes.

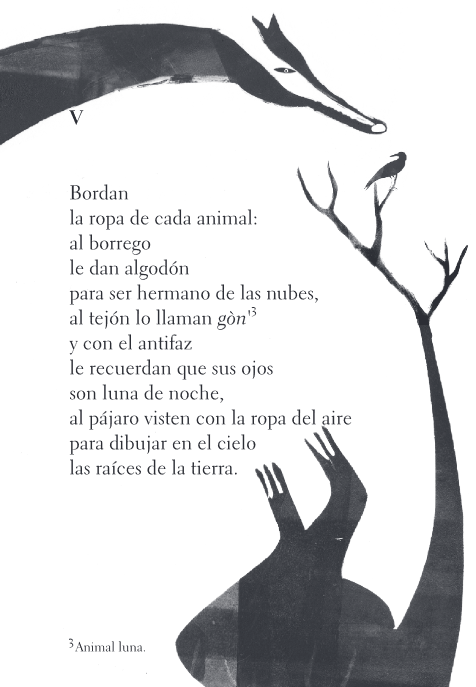

Les poèmes décrivent le déroulement chronologique du monde, notamment dans le vers ci-dessous. Ainsi, la terre est d’abord créée, puis la flore, la faune sauvage et finalement l’Homme. En parallèle, le mythe met en participation les êtres de la faune sauvage dans la construction du paysage : “al pájaro vistor con la ropa del aire, para dibujar en el cielo, las raíes de la tierra”.

La peau comme élément central du mythe

Dans le mythe de création Mè’phàà, la peau est un élément essentiel, autant dans la création des éléments que dans les liens entre les différents êtres vivants. Elle est également, dans le vers IV une entité à part entière et possède un pouvoir d’action. Cette peau est échangée, volée et permet à l’être qui la porte de reçevoir des attributs de l’animal, l’élément ou la plante d’où elle provient. Le récit de l’histoire du peuple Mè’phàà permet ainsi au lecteur de comprendre l’enjeu de la peau dans les croyances originelles mais également actuelles. Comme le précise Hubert Matiwúàa, les rituels et fêtes autour de la peau sont toujours organisés.

Les poèmes exultent et rendent hommage à la nature sauvage et aux éléments constitutifs de notre monde, la terre mère, l’eau ou encore le ciel. Grâce à la personnification des animaux et des plantes, leurs émotions nous parviennent et nous rapprochent de cette nature. L’immersion est amplifiée grâce aux différentes onomatopées éparpillées dans les vers, donnant à imaginer les chants et les cris de la nature. Avec la description de l’homme comme “ la carne que habla”, Hubert Matiwúàa replace l’homme à égalité avec les autres êtres vivants. La nature est même la gardienne des hommes et de leur mémoire : “Desde entonces, el guzano medidor, guarda la historia de nuestro pueblo”.

La lutte par les mots

Le second volet du recueil relève d’une histoire bien plus sombre, celle de l’arrivée des espagnols en territoire Mè’phàà et des souffrances infligées à son peuple. L’auteur arrive néanmoins, en mythifiant son style d’écriture et en faisant dans le même temps le lien avec la première partie des poèmes à décrire les faits sans les minimiser, tout en utilisant des vers puissant et poignants.

Hubert Matiwúàa commence dès les premiers vers sa critique du colonialisme. Le titre lui-même, “El ultimo Xtá Rídà” est porteur de sens, marquant le début de la destruction physique et culturelle des Mè’phàà et plus largement, des peuples originaires d’Amérique à l’arrivée des européens et l’instauration d’une hégémonie culturelle et religieuse. Le poète use des champs lexicaux de la douleur et du sang. Dans les métaphores mythiques, la souffrance s’observe, notamment avec le sel de mer qui apparut sur Terre, tel un poison amené par les européens. L’attaque à la culture s’exprime par les obligations à aller contre-courant de leurs traditions, tel que celle manger certains produits de la terre : “insectos de la tierra” (p.63, V II). La violence quotidienne se transmet au travers du vers V dans l’opposition entre le jour désigné comme l’enfer : “la mujer se quemó” et la nuit comme le refuge : “agua caliente”. La peau demeure toujours essentielle dans cette deuxième partie, intrinsèque au mythe. Elle met en lumière la violence symbolique de destruction de la culture, en se dotant d’épines pour se protéger.

La culture comme refuge

Parallèlement, Hubert Matiwúàa veut mettre en avant la lutte de son peuple au travers de ses écrits, notamment en ramenant systématiquement le récit historique aux éléments qui composent le mythe. Grâce à ce choix littéraire stratégique, l’auteur parvient à placer l’histoire et les ressentiments des Mè’phàà au premier plan, dans un désir de décolonisation de l’histoire et de réappropriation de récits.

Les vers du poème VI (p.69) montrent l’enjeu de la langue, apparaissant comme seul moyen de réveiller l’enfant et touchent aux thèmes de l’identité par la culture. Il promeut la beauté de cette langue dans sa métaphore avec le papillon de couleur et lutte par la même occasion contre l’hégémonie de la langue coloniale. L’environnement sauvage est toujours présent et forme un tout avec les Hommes, une osmose entre nature et culture. Les deux se soutiennent. Celle-ci est dans les vers, le refuge du peuple Mè’phàà afin de supporter et lutter contre la violence coloniale.

Réception et diffusion

Les travaux de Hubert Matiwúàa sont largement reconnus par la critique. En effet, depuis 2008 il a obtenu de nombreux prix littéraires récompensant notamment les créations en langue indigène au Mexique. Son travail est aussi diffusé au travers de publications dans des revues comme Colibrí par exemple. Il a également fondé le collectif Gusanos de la Memoria dans le but d’empêcher la disparition des cultures minoritaires comme celle des Mè’phàà mais des Na Savi et Nahua. Il s’inscrit ainsi dans une démarche d’activisme en utilisant le capital symbolique de son art afin de lutter contre l’exclusion et l’invisibilisation des cultures minoritaires et ainsi s’opposer à l’hégémonie culturelle.

Pour en savoir plus sur Hubert Matiwúàa :

- lien vers d’autres ouvrages de l’auteur disponibles en PDF

- une lecture bilingue par l’auteur de son poème « El gallo »

- d’autres poèmes accompagnés d’audios bilingues

Laisser un commentaire

Vous devez vous connecter pour publier un commentaire.