Source : Pie de Pagina, Hubert Matiúwàa y su poesía me’phaa de resistencia

Hubert Matiúwàa (1986), est un artiste, poète et essayiste mexicain Mè’phàà originaire de l’État du Guerrero dans le Sud-Est du pays. Il a d’abord étudié la philosophie avant de poursuivre des études latino-américaines à la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Ses poèmes explorent principalement les thèmes liés à l’identité Mè’phàà, aux droits des peuples indigènes, à la nature, mais aussi à la justice raciale, au colonialisme et aux violences exercées par l’Etat mexicain sur ceux-ci. En effet, les violences envers les peuples indigènes et notamment le peuple Mè’phàà sont régulièrement dénoncés par des organismes de défense des droits de l’Homme. L’auteur entreprend donc de mobiliser son art pour mettre en lumière les problématiques que rencontrent les populations Mè’phàà et mettre en lumière les rapports de domination de race et de classe qui existent au sein du Mexique.

SKIN PEOPLE, recueil de poèmes plurilingues :

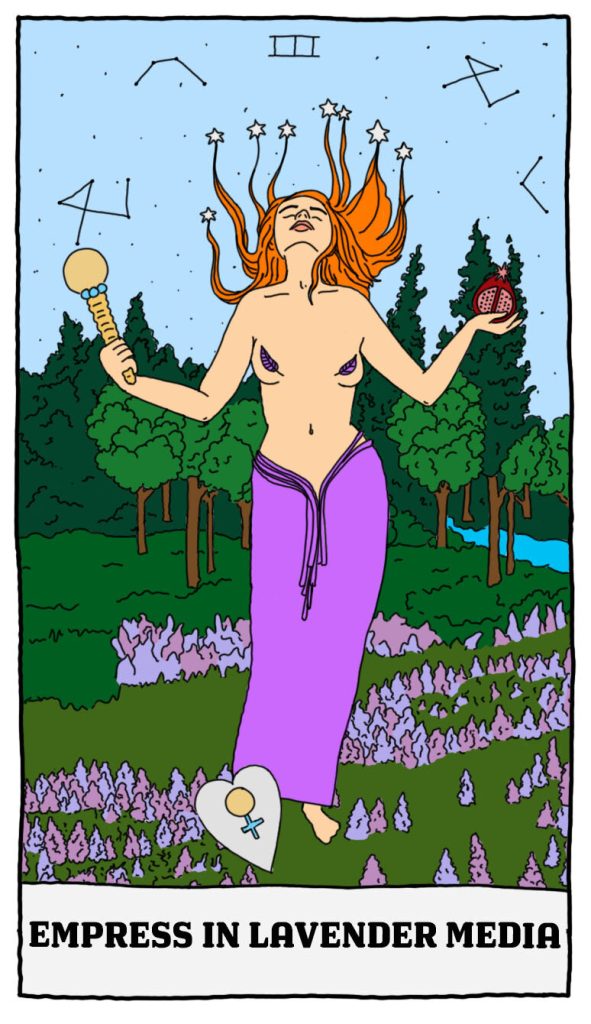

Mbo Xtá, ou la Gente de Piel en espagnol et Skin People en anglais est l’un des recueils de poésies phare d’Hubert Matiúwàa. Publié en 2020, il fut soutenu par le programme FONCA. Hubert Matiúwàa fut accompagné dans son oeuvre par Elizabeth Susman Anguamea, une anthropologue qui s’occupa de la traduction anglaise des poésies et Salvador Jaramillo qui dessina les illustrations, permettant de donner vie aux poèmes. Skin People séduit autant par la finesse et la tendresse des mots que par son propos engagé, rassembleur et désireux de transmettre la joie comme la douleur de sa communauté, reprenant les récits mythiques de la culture Mè’phàà racontés par sa mère. Le recueil est une bonne entrée en matière pour découvrir l’univers du poète.

Continue reading

Derniers commentaires